lmfao薩克斯(2019年經濟諾獎告訴你:我們為什么擺脫不了貧窮?)

來源:正心正舉公眾號

文丨沉一

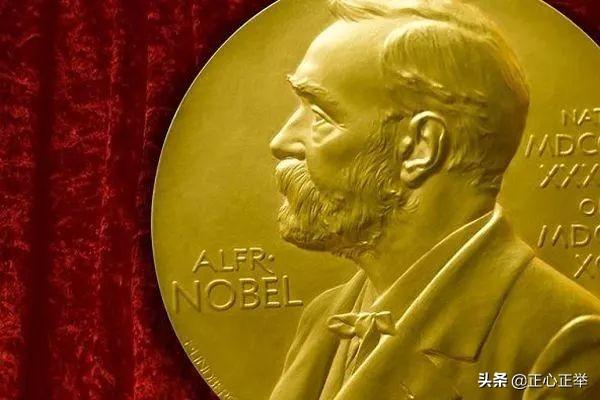

2019年10月14日,代表著全球經濟學學術領域最高成就的榮譽獎項——諾貝爾經濟學獎獲獎者名單在諾貝爾獎官網上公布。

來自麻省理工學院的阿比吉特·班納吉、埃斯特·迪弗洛兩位夫婦和來自哈佛大學的邁克爾·克雷默教授,共同摘得本年度經濟諾獎的桂冠。

官方的頒獎詞是:

“Fortheirexperimentalapproachtoalleviatingglobalpoverty.”(表彰其在全球扶貧問題上使用的實驗型方法。)

消息傳到國內,關于“貧窮”、“扶貧”等話題的熱度也在不斷增加。而由獲獎者阿比吉特·班納吉、埃斯特·迪弗洛兩位教授合著的《貧窮的本質:我們為什么擺脫不了貧窮》(《PoorEconomics:ARadicalRethinkingoftheWaytoFightGlobalPoverty》),再一次成為人們爭相閱讀的暢銷書。

事實上,由兩位諾獎獲得者合著的《貧窮的本質:我們為什么擺脫不了貧窮》一書,中文譯本早在2013年4月出版發行,頗受讀者歡迎。就此書的意義而言,無論兩位作者獲獎與否,該書都具有在研究全球貧困問題的獨特價值。

接下來,咱們不妨借《貧窮的本質:我們為什么擺脫不了貧窮》一書及“貧窮”話題的余熱,聊一聊千古難題——貧窮問題。

一、貧窮是原罪?

“2009年6月,聯合國糧農組織(FAO)發表的一份聲明曾是頭條新聞。該聲明指出,全球超過10億人正在挨餓。”(摘自《貧窮的本質:我們為什么擺脫不了貧窮》)

為了研究貧窮問題并消滅貧窮,聯合國將人均GDP為765美元或更少的國家定義為低收入和貧窮國家。目前,全世界達到這種標準的貧窮國家不下幾十個,包括我們熟悉的索馬里、阿富汗、剛果民主共和國等。

就整個國家的貧窮而言,聯合國顧問、貧窮問題專家杰弗里·薩克斯曾說:

“貧窮國家之所以貧窮,原因在于這些國家往往都氣候炎熱、土地貧瘠、瘧疾肆虐、四周被陸地所包圍。”

顯然,薩克斯把貧窮國家如非洲部分國家和地區貧窮的主要原因,歸結為自然地理環境的封閉或者惡劣。

但是,自然地理環境很難改變,人在改造大自然的行動中發揮的作用微乎其微。因此,把貧窮國家的貧窮歸結為自然原因,無異于基督教教義中所宣揚的“原罪”:一種生而俱來的、洗脫不掉的罪行。

如果真是如此,那么薩克斯的說法無疑是消極的,不給人以希望。因為人無法決定自己出生的國家和地區,更無法改變自然地理環境。這也就意味著,一個人一旦出生在某地,便成了事實,便擁有了貧窮或者富有的宿命。

對照許多自然地理環境較為惡劣的國家和地區,我們會發現:自然環境并不是決定一個國家貧窮或富有的首要原因。

比如被眾多國家所包圍的南非,自然地理環境顯然也并不是那么優越:氣候炎熱,沙漠縱橫,高山四起…但相對于其他貧窮國家,南非經濟并不差,人民生活水平也比較高。

既然自然地理環境不能決定一個國家的貧窮或富有,那么貧窮的本質是什么?

二、直面個體,我們為什么擺脫不了貧窮?

接下來,筆者不再空洞地討論國家的貧窮,因為變量太多,受各種因素影響也很難做出判斷。并且很多時候,人們關心的是個體命運。

直面個體:我們為什么擺脫不了貧窮?

去年夏天,一部《我不是藥神》撐起暑假電影檔半邊天,贏得口碑、票房雙豐收。里面有一句臺詞令人印象深刻:

“兄弟,這世上就一種病,你永遠也治不了,那就是窮病。”

聽之,直擊心靈,這是多么無奈而又冰冷的絕望!

英國約翰遜在《致詹姆士·博斯威爾的信》中寫道:

“貧困是人類幸福最大的敵人,它確實破壞了自由,使平等無法實現,多數人處于極端困難的境地。”

法國作家米蘭·昆德拉在《不可承受的生命之輕》一書中談到“生命之輕”的不可承受。而貧窮作為個體的生命之重,則以更加直接的方式使人同樣不可承受:身體上的疾病可以用藥醫治,精神問題可以心理疏通,而一旦染上“貧窮”這種病,全身心都將充斥著強烈的無力感,仿佛無藥可醫。

只是如果抱有希望,我們會在心里默問神靈:窮病,真的無藥可醫嗎?

神靈答道:并非無藥可治。

我們之所以擺脫不了貧窮,之所以醫治不了“窮病”,很大程度上在于我們不了解貧窮的本質。或者說,一直處于貧窮狀態的我們從未想過“為什么貧窮”這個問題。不了解,又該如何對癥下藥?

即使有時思考貧窮問題,之后又安于現狀不思進取,又該如何擺脫貧窮?

在《貧窮的本質:我們為什么擺脫不了貧窮》一書中,有大量翔實的資料和數據指向一個事實:忙亂而又低質量的生活,使窮人們沒有時間去想明白自己為什么貧窮,以及如何改變貧窮。他們即使擁有改變貧窮的機會,也往往在不知不覺中忽略掉。

比如說每個孩子只需很少一部分教育投入,這將使他在未來的工作中獲取更多的收入,從此擺脫貧窮的命運。但在非洲一些國家和地區,很多父母根本沒有意識到孩子接受教育的重要性。他們祖祖輩輩在貧窮的陷阱里不停地掙扎,循環往復,如同詛咒。

仔細思考一番,我們會發現造成這種現象的根本原因在于他們的思維方式。簡單來說就是窮人思維:鼠目寸光,沒有格局與長遠目標,“死要面子活受罪”。

這些人寧愿去買更好吃的食物,也不愿把錢投入到子女的教育上;他們寧愿買電視機,也不愿把錢用到自己的健康上,或者提升自己的技能和競爭力。

三、我們應該怎樣去擺脫貧窮?

思維的力量:改變思維,改變貧窮。

與窮人思維相對的是富人思維:懂得變通,有遠大的目標并善于規劃,上進,善于思考等。

接下來通過兩個具體的事例,聊聊這兩種不同的思維方式。

1.窮人思維事例。

“大量記錄顯示,發展中國家的窮人會花很多錢來置辦婚禮、嫁妝、洗禮等,這很可能是怕丟面子的結果。”(摘自《貧窮的本質:我們為什么擺脫不了貧窮》)

筆者老家的鄰居A,去年在外務工掙了六萬多元,又通過幾個朋友借了一點錢,加起來大概十萬元左右。

本以為他要做生意,或者搞點投資一類的,卻沒想到他用這筆錢買了一輛轎車。

更讓人想不到的是,這輛轎車的最大用處不是代步,而是為了“賺面子”。在與A聊天的過程中,A說:“村里的好多戶都買了汽車,我不買多沒面子?”

據筆者觀察,A這輛轎車并未用過幾次,并且面臨不少的保養費用與還債的壓力。

并非窮人不能買轎車,或者沒有權利享受較優越的生活,而是不應該為了所謂的“面子”感性對待財富,甚至濫用財富!

“死要面子活受罪”,A無疑陷入了“窮人思維”的困境中。

2.富人思維事例。

路遙《平凡的世界》影響了萬千青年,小說主人公孫少安無疑具備富人思維。這位農民出身只上過小學的陜北漢子,通過自己的膽識和過人的智慧改變了貧窮的命運。

一個偶然的機會,孫少安在同學劉根民的介紹下接了一個拉磚的活兒,賺下第一桶金。

與筆者鄰居A不同的是,孫少安并沒有拿這筆錢去做看似“有面兒”的事,比如蓋新房(當時孫家急需新房,新房在村子里意味著面子和地位),他把第一桶金和借來的錢湊在一塊兒開辦燒磚廠,以求達到“錢生錢”的效果。最后,孫少安發家致富,成為村里“最富有的人”。

可以看到,盡管兩人都是農民出身,筆者的鄰居A與孫少安具備不同的思維。前者是窮人思維,后者是富人思維,兩種不同的思維方式決定了他們不同的人生命運。

教育的力量:知識改變貧窮。

縱觀整個富人群體,像孫少安一樣沒有知識卻擁有富人思維的人并不多,但是必須承認的是孫少安的“富人思維”極其有限,他的經濟實力和格局離真正的富人群體還很遠。

為什么呢?

因為孫少安缺乏豐富的知識,包括知識帶來的眼光與格局。窮人思維的養成很大程度上源于無知,而改變無知需要有知。因此,知識是改變窮人思維進而致富的捷徑。

2018年夏天,全國975萬學子同臺競技的高考結束不久,一篇題為《感謝貧窮》的文章刷爆了朋友圈。

文章寫道:

“感謝貧窮,你讓我堅信教育與知識的力量;感謝貧窮,你讓我領悟到真正的快樂與滿足;感謝貧窮,你賦予我生生不息的希望與永不低頭的氣量……貧窮帶來的遠不止痛苦、掙扎和迷茫。盡管它狹窄了我的視野,刺傷了我的自尊,甚至間接帶走了至親的生命,但我仍想說,謝謝你,貧窮。”

這篇“關于自己,關于貧窮,關于希望”的文章,作者叫王心怡,是河北省棗強縣一個普通農家女孩,品學兼優。在2018年6月的高考中,十八歲的王心怡以總分707的優異成績考入北京大學中文系。

農家女孩王心怡北大夢的實現,使得人們又開始相信“寒門出貴子”并非癡人說夢,而階層固化的堅冰也并非沒有鑿破的可能。

時光荏苒,當我們再次翻開《感謝貧窮》這篇文章,還是會為每一個文字感到震撼,也為王心儀本人感到欣慰:直至今日,王心怡已在中國最高學府——北大求學一年多,她用知識的力量真正地改變了自己的命運,給人生帶來了無限可能,同時也給貧困拮據的家庭帶來了希望和轉機。

王心儀的成功宣告了一個事實:改變貧窮并沒有那么艱難,教育足矣,知識足矣。

無獨有偶,還有那個賣豬肉的北大才子陸步軒,大家都是在賣豬肉,為何唯獨他把豬肉做成了產業?并且身價過億?這是因為知識的力量,教育的力量!

處在“百年未有之大變局”的時代,我們如何改變貧窮的現狀?于個人而言,知識的力量、富人思維的魅力尤為重要。因此,唯有豐富的知識以及通達的富人思維,才能使窮人真正地擺脫貧窮、改變命運。

老子云:命由我立,福自已求。

如果非要說貧窮是原罪,那么我們應該去救贖,通過努力和不可遏制的奮斗去贖“貧窮”的罪,去實現個人的理想和抱負。

老一輩革命家張聞天說:“生活的理想便是為了理想的生活”。

是的,每個人都應該為美好的生活付出一份熱忱,為之加油。

·end·

圖片來源于網絡,如有侵權,請聯系!

文章版權歸本平臺所有轉載請聯系“正心正舉”