二胡小鐮刀簡(jiǎn)譜(想起學(xué)唱樣板戲)

-

樂器資訊網(wǎng)

樂器資訊網(wǎng)

- 二胡

-

2024-05-30 05:31:50

2024-05-30 05:31:50 - 瀏覽量:171

想起學(xué)唱樣板戲

孫青松

每每看到上小學(xué)的孫子天天被繁重的作業(yè)纏身,從而失去一個(gè)兒童應(yīng)有的自由活動(dòng)空間時(shí),我便想起自己的少年時(shí)代。那時(shí)雖然窮的一年吃不上頓白面餃子,還常常被饑餓纏繞,更沒在課堂上學(xué)到多少知識(shí),然而,那豐富多彩的文藝生活,卻令我至今難忘。

那時(shí)的學(xué)校盡管“教育要革命,學(xué)制要縮短”了,但在有限的學(xué)習(xí)時(shí)間里,還要“停課鬧革命”,學(xué)工學(xué)農(nóng)學(xué)軍,唱紅歌,跳“忠”字舞,朗誦毛主席詩(shī)詞和語錄,大學(xué)大唱樣板戲......當(dāng)然內(nèi)容單一,都是歌頌領(lǐng)袖、“三忠于四無限”和批判走資派聲討帝修反的內(nèi)容。

我卻獨(dú)鐘于學(xué)唱樣板戲。可天生又是個(gè)破鑼嗓子,拿不準(zhǔn)調(diào)門兒,拔不上高,于是就自學(xué)樂器。買不起咋辦?就自作了一副彈弓,和供銷社經(jīng)理的兒子換了一個(gè)小竹笛。還自制了一把二胡。豎桿、轉(zhuǎn)軸是用鐮刀削的,竹筒是用鋸拉的,上面蒙上一塊豬膀胱,弓子桿是從一把舊竹掃帚上抽下來的。再去拔馬尾時(shí),卻差點(diǎn)要了我的命。我拿了娘一把剪刀,跑到公社獸醫(yī)站,貓著腰走近拴在柱子上的一匹大黑馬屁股后面剪馬尾,剪子還沒伸出手,大黑馬突然撅起蹄子,狠狠踢在我的肩膀上,我“哎呦”一聲倒地,疼得流出眼淚來。可人比馬聰明。第二次來時(shí),我就把兩根竹竿子梆在了剪刀把上,在兩三米處把兩個(gè)竹竿一夾,前頭的剪子就把幾根馬尾減掉到地上。再用竹竿挑過來,馬尾就到手了。只幾個(gè)回合,就夠做弓子用了。看著那大黑馬亂踢亂蹦,我哼了一句阿慶嫂“定能戰(zhàn)勝頑敵度難關(guān)”的唱詞,高高興興回家了。

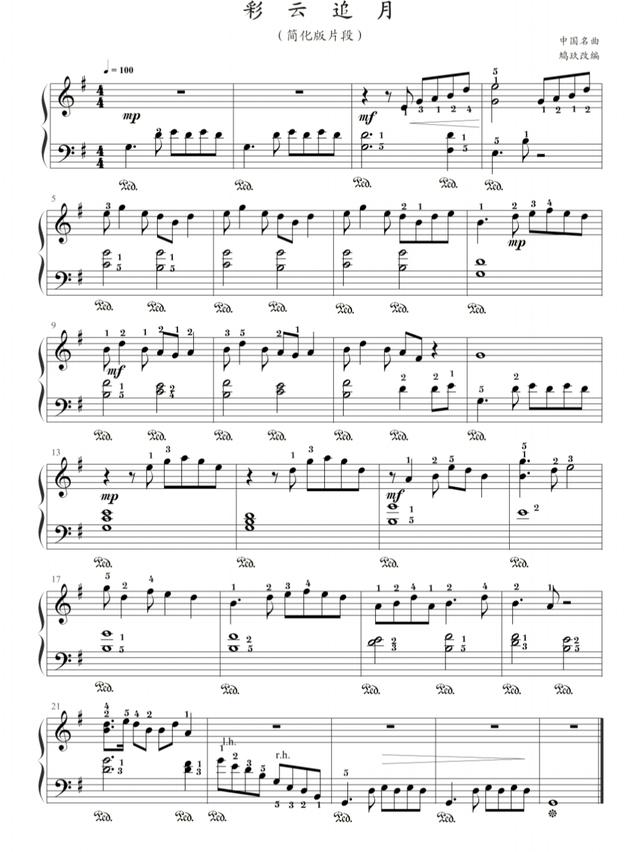

說是二胡,也只有二胡的樣子,拉出來的聲音像刮鐵锨的聲音,“咯吱咯吱”的響,實(shí)在難聽刺耳。爹說聽到這聲音就瘆得慌,不叫我在家里拉。我就爬到院門外的老槐樹上蹭蹭。不會(huì)簡(jiǎn)譜,不懂樂理,只憑感覺和耳音,先從“白菜疙瘩,疙瘩白菜”的調(diào)兒蹭,接著蹭《東方紅》和《下定決心》,不知不覺拉出調(diào)了,漸漸能把一首完整的歌拉了出來。我本不是左撇子,可沒人指點(diǎn),那個(gè)小竹笛的拿法也和別人不一樣。我兩手往左橫,右手指頭朝前,左手指頭在后。可是練多了,也能完整的吹出《沙家浜》里郭建光“祖國(guó)的好山河寸土不讓”開頭的笛子伴奏曲。50多年后的今天,無論是吹笛子,還是吃葫蘆絲,我還是這種握姿。

那年,我12歲。

15歲那年,村里排演河北梆子《沙家浜》,那個(gè)拉主弦板胡的就是我。

散燈,是流傳于魯北地區(qū)的古老民俗。過了大年,正月十五前后,是各個(gè)村莊之間散燈的日子。這時(shí),每個(gè)村莊都會(huì)拿出早就準(zhǔn)備好的節(jié)目去外村演出。進(jìn)村時(shí)有秧歌隊(duì),高蹺隊(duì),喇叭隊(duì),鑼鼓隊(duì),還有落攤表演《老漢推車》、《傻柱子捕蝴蝶》、《送情郎》等等,五花八門,霎時(shí)熱鬧。這是勞作一年的莊戶人最高興的日子。不過,那打扮都是黑臉白臉花臉紅綢子綠緞子的。文革開始后,上面說這些都是牛鬼蛇神和封資修的東西,屬于四舊類,要突出政治,就規(guī)定散燈必須演唱革命樣板戲了。于是,各個(gè)村莊都開始學(xué)唱樣板戲。大村人才多,像我們村子,是公社駐地,能演出整場(chǎng)大戲。中等村子演個(gè)折子戲,一些小村只能找出一兩個(gè)人來清唱上幾段也就算了。

這些腳踩黃土頭頂高粱花子的莊稼人,祖祖輩輩修理地球,一個(gè)村子也沒多少認(rèn)字的,過去別說唱戲,能看到戲就算過大癮了,如今讓演戲,真難為了他們,也難免出現(xiàn)很多笑話的。

東塘大隊(duì)是個(gè)大村莊,他們排演了河北梆子《紅燈記》。這年正月十五到我們村來散燈時(shí),我們村里臨時(shí)搭建了一個(gè)戲臺(tái)子,周圍村的人也有趕來觀看的,臺(tái)下站了幾百口子觀眾。這是他們第一次到外村正式演出,又在公社駐地,觀眾中有不少公社脫產(chǎn)干部。為了為本村爭(zhēng)光,演員們也真賣了力氣。大冬天的,那個(gè)當(dāng)鐵梅的姑娘只穿了一件單薄的紅衣服,凍得臉色發(fā)青。倒是當(dāng)李玉和的人穿的厚些,舉著紅燈圍著場(chǎng)子也轉(zhuǎn)也唱,累得滿頭大汗。當(dāng)李奶奶的是個(gè)五十多歲的女人,不識(shí)字,說唱全是別人口授的,自己再死記硬背,所以經(jīng)常念錯(cuò)臺(tái)詞。演到《赴宴》那場(chǎng)戲時(shí),演員們就都慌了。只聽李奶奶喊了一聲:

“鐵梅,拿酒來。”

鐵梅就去后面的桌子上端碗。平常碗里都有水,這次一看沒有了,按說空碗也行,反正下面看戲的也見不到,可當(dāng)鐵梅的姑娘很認(rèn)真,就從嘴里冒出一句:

“奶奶,碗里沒酒了!”

這時(shí)當(dāng)李奶奶的演員愣住了。她忽然想起老師教戲時(shí)說的話:“關(guān)鍵時(shí)刻要學(xué)會(huì)‘救場(chǎng)’”。“救場(chǎng)”就是戲臺(tái)上錯(cuò)了,可以臨時(shí)發(fā)揮,把錯(cuò)誤掩蓋住,蒙混過關(guān)。就高聲叫道:

“趕快去供銷社買—”

當(dāng)鐵梅的又是一愣,她也記起了老師“救場(chǎng)”的話,接著念白:

“奶奶,現(xiàn)在供銷社關(guān)門了。”

臺(tái)下一陣哄笑聲。幸虧樂隊(duì)一個(gè)敲鑼的人眼疾手快,放下銅鑼,順手提起身邊的暖壺,快步跑到桌子前,拔出塞子就往碗里倒開水。

照理說這樣戲就能演下去了,可是倒水的人忘了壺里是剛灌上的開水,如果象征性的倒上一點(diǎn)也就算了,可他倒好,一下子倒?jié)M了碗。

只見鐵梅端著碗,水往下滴著,兩手燙得不時(shí)的搖晃,走起路來像個(gè)小腳老太婆往前一步步挪動(dòng)。李奶奶接過碗感覺太熱,沒說臺(tái)詞就急著遞給了李玉和。李玉和也沒看,捧起碗就往嘴里喝,結(jié)果嘴受不了了,但他畢竟是個(gè)青壯漢子,強(qiáng)忍著疼痛,“咕隆”一聲把一大口開水咽到了肚子里。結(jié)果嗓子燙傷,連話也說不出來了。戲就此停止演出。在一片倒彩聲中,東塘大隊(duì)毛澤東思想宣傳隊(duì)垂頭喪氣的回家了。

還有更讓人捧腹大笑的呢。三河村去水王莊散燈,演出的是《智取威虎山》,戲中的槍聲都是臺(tái)后一個(gè)人用摔炮代替。摔炮是過年小孩子玩的,白紙包著一些細(xì)沙子,里面放了點(diǎn)炸藥,一摔就響。唱到《打虎上山》那場(chǎng)戲,楊子榮夜宿雪林,一只饑餓的東北虎撲上來了,人民英雄楊子榮臨危不懼,掏出懷里的手槍朝老虎一甩,沒響;再甩,還沒響。連甩了三、四次都沒聽到響聲。

他拿起槍對(duì)著槍口看了看,嘴里嘟囔著:“啞彈呀!”

突然“啪”的一聲,槍響了。原來下雪后摔炮潮濕,躲在后面負(fù)責(zé)摔炮的人一連摔了十幾個(gè)都沒響,說也巧,偏偏在楊子榮正對(duì)著自己胸膛檢查槍口的時(shí)刻,一顆摔炮炸響了。

這時(shí)當(dāng)楊子榮的演員進(jìn)退兩難,如果自己裝死倒下,那戲就無法演了。如果不管這些繼續(xù)演下去,那老虎咋辦?再說后面還有土匪抬老虎的戲呢。于是他就臨時(shí)編了句臺(tái)詞:

“槍走火了,我沒受傷,老虎嚇?biāo)懒恕!?/p>

自然臺(tái)下有人喝倒彩,他也顧不上這些了,堅(jiān)持把戲演下去。

因?yàn)檠輼影鍛螋[出了笑話,不少扮演戲中人物的農(nóng)民就有了外號(hào):“嚇?biāo)阑ⅰ薄ⅰ翱熨I酒”、“想起爹”、“大鐵鍋”........

“想起爹”是馮家大隊(duì)毛澤東思想宣傳隊(duì)一個(gè)當(dāng)阿慶嫂的姑娘花妮。她從小跟著爺爺過日子,爺爺待他如掌上明珠,啥事都護(hù)著,生怕孩子受委屈。所以花妮在外面碰到啥難辦的事,都要喊爺爺去解決。村里排演《沙家浜》,因她長(zhǎng)得漂亮,又愛唱歌,就叫她當(dāng)阿慶嫂。

爺爺鼓勵(lì)她說:“孩子,好好演,給爺爺爭(zhēng)光。碰到困難跟爺爺說。”

花妮人長(zhǎng)得俊俏,嗓子好,可就是記性差。一次在鄰村演出,前頭幾場(chǎng)戲都很精彩,博得臺(tái)下觀眾的一片叫好聲。劇情到了阿慶嫂面對(duì)敵人封鎖,蘆葦蕩的新四軍傷員斷了給養(yǎng)時(shí),阿慶嫂有一段《定能戰(zhàn)勝頑敵度難關(guān)》的唱詞,其中有幾個(gè)“怎么辦”,當(dāng)唱到最后一個(gè)“怎么辦”時(shí),突然響起《東方紅》樂曲,接下的唱詞是“毛主席,有您的教導(dǎo),有群眾的智慧,定能戰(zhàn)勝頑敵渡難關(guān)。”可是花妮一連唱了好幾個(gè)“怎么辦”,就是想不起下句了,也許是平時(shí)習(xí)慣了啥事依靠爺爺,就唱起了“爺爺呀.......”

爺爺正站在臺(tái)下看孫女演戲,見花妮嘴里唱著“怎么辦”,臉憋得通紅,心里為她難受,心疼。當(dāng)聽到花妮叫爺爺時(shí),認(rèn)為出事了,就疾步跑到了臺(tái)上,拉著花妮的手說:

“妮子,爺爺在這里。想不出辦法咱不唱了,跟爺爺回家。”說著就要拉花妮下臺(tái)。

本村帶隊(duì)的支書馬上過去制止:“快走開,這是毛澤東思想宣傳隊(duì),不是你家。”

花妮聽到毛澤東三個(gè)字,一下子想起下一句的“毛主席”,就推開爺爺說:“剛才喊錯(cuò)了,不是你,是毛主席。”就接著唱下去了。

碼頭王大隊(duì)的阿慶嫂出的錯(cuò)就更爆料了。演員叫王朵朵,不識(shí)字,雖說記性好,但口授的唱詞、臺(tái)詞一大堆,很多記得不準(zhǔn)確。想不起來了,她就張口編。莊戶人懂戲的也不多,只是看個(gè)熱鬧,所以也沒人挑。可是有些唱段大家太熟悉了,再編就會(huì)弄出笑話來。演《智斗》那場(chǎng)戲時(shí),阿慶嫂有段唱詞:“壘砌七星灶,銅壺煮三江。擺開八仙桌,招待十六方......”北方?jīng)]有七星灶,燒水做飯都用鐵鍋,盛水用缸,王朵朵不理解,沒看過這些玩藝,所以背的生疏,加上唱腔又是快板,到了臺(tái)上就按著本村人家的擺設(shè),把臺(tái)詞改成“壘砌燒火炕,鐵鍋煮三缸。擺開吃飯桌,招待一大幫”了。

臺(tái)上的演員出錯(cuò)是常事,臺(tái)后的樂隊(duì)也經(jīng)常出錯(cuò)。我們家鄉(xiāng)位于冀魯邊界,各村的樣板戲幾乎都是河北梆子。說是樂隊(duì),其實(shí)根本沒有幾個(gè)樂器,最多也就一個(gè)主弦,再配上個(gè)笛子或者二胡的,偶爾看到個(gè)抱笙的,敲鑼打梆子的少不了。有時(shí)樂隊(duì)跟不上唱,有時(shí)伴奏跑到前邊去了,拉弦吹笛子打梆子的與唱戲的各忙活各的,誰也不顧誰了。我們村的伴奏就我和一個(gè)吹笛子的,那年我才15歲,吹笛子的五子叔40多歲了。有一次在臺(tái)上我剛拉完郭建光那段《祖國(guó)的好山河寸土不讓》的過門,板胡一根弦子突然斷了,我忙著換新弦子,郭建光就在笛子伴奏下唱。可是就這么巧,戲棚子上突然掉下一個(gè)小木棍,正好插到笛子薄膜上,笛子也不響了,郭建光就只好清唱了。我換弦子,五子叔貼笛膜,兩人還得重新用笛子對(duì)弦的音調(diào),忙活了一大陣子,郭建光早就唱完了。

從此,周圍村的人就有了一個(gè)歇后語:“老灣村唱戲—小忙活碰到大忙活了。”

其實(shí),唱的怎樣是另一回事,莊戶人能唱戲也算是開天辟地頭一回了。“八億人民八出戲”。在大學(xué)大唱革命樣板戲運(yùn)動(dòng)中,小喇叭和收音機(jī)里播放的,電影放映的,毛澤東思想宣傳隊(duì)表演的,鋪天蓋地充滿耳朵門子的都是革命樣板戲,那沖擊力迫使你“聽也得聽,不聽也得聽”,所以,那時(shí)的人們,老的少的,男的女的,大人孩子,幾乎每個(gè)人都能哼上幾句樣板戲,知道幾個(gè)樣板戲中的英雄人物,樣板戲在祖國(guó)大地可謂家喻戶曉了。也正是這些不上流的演出,讓黨的無產(chǎn)階級(jí)政治率先占領(lǐng)了農(nóng)村文化輿論陣地,使得樣板戲中那些“高、大、全”的英雄人物,深深刻印在底層老百姓的心目中。

那時(shí)我們公社的口號(hào)是:“人人學(xué)唱樣板戲,個(gè)個(gè)爭(zhēng)當(dāng)樣板戲英雄”。提出要以樣板戲中的英雄人物為榜樣,投身到那場(chǎng)轟轟烈烈的群眾革命運(yùn)動(dòng)中去,永葆革命江山萬年紅。

那年天大旱,地里的莊稼都耷拉著頭,葉子也變黃了。我們村在大隊(duì)女書記張鳳仙帶領(lǐng)下,社員們起早貪黑的在田里挖土井,擰水車,擔(dān)水澆地。張鳳仙書記和社員們一起勞動(dòng),與男勞力比賽擔(dān)水,結(jié)果累病了,躺在炕上三天爬不起來。

一天晚上,貧農(nóng)老梆奶奶提著一只大白條雞送到了支書張鳳仙家里。張鳳仙不收,老梆奶奶說:“你就是咱村的江水英,這次你也讓俺當(dāng)一次盼水媽吧!”說完,扔下雞就走了。

原來,老梆奶奶前幾天剛看了縣評(píng)劇團(tuán)來村里演的《龍江頌》,被戲中叫江水英和盼水媽的兩個(gè)人感動(dòng)了。她想到本村社員們正忙著抗旱,支書也是個(gè)女的,還累病了,就要學(xué)盼水媽慰問女書記。她趁著兒媳婦回娘家,把自家準(zhǔn)備給兒媳婦坐月子下奶的老母雞殺了,并親自送給了女支書。若是他再熬雞湯,用一個(gè)小瓷器罐子提著,那情節(jié)就跟戲里更相近了。為此,老梆奶奶被公社樹為活學(xué)活用革命樣板戲標(biāo)兵。

可是兒媳婦卻不干了,回來后和婆婆大吵大鬧,話說的很難聽:“你要當(dāng)盼水媽俺不反對(duì),可是孩子生下來若沒奶子,俺就讓你孫子喝涼水,絕你家的種。”張書記聽到后,又把自己家里的一只老母雞送給了老梆奶奶兒媳婦,這才算平息了家庭矛盾。

樣板戲深入人心,不僅學(xué)樣板戲中的人,還說樣板戲中的話。誰家窮,但孩子勤快,小小年紀(jì)就幫著大人干活了,于是有人就用《紅燈記》中李玉和夸贊李鐵梅的唱段說:“窮人的孩子早當(dāng)家。”村里青年報(bào)名參軍,領(lǐng)兵的人問:“你為啥要當(dāng)解放軍?”回答是《智取威虎山》中參謀長(zhǎng)的唱詞:“誓把反動(dòng)派一掃光!”有一年公社發(fā)動(dòng)全社男女勞力去老灣大洼里植樹造林,提出的響亮口號(hào)就是楊子榮的唱詞“管叫山河換新裝。”

李奶奶“血債要用血來償”和李鐵梅“仇恨入心要發(fā)芽”的唱詞,都用在了對(duì)付階級(jí)敵人身上。每次召開批斗五類分子大會(huì),都少不了這兩句。

村里演樣板戲的人不能下地干活掙工分,隊(duì)里是要給補(bǔ)工的,就連我這個(gè)學(xué)生每天也給記個(gè)半勞力的工分。可是盡管這樣,誰也不愿意當(dāng)那些反面人物。小官莊排演《沙家浜》找不到當(dāng)胡傳魁的,大隊(duì)長(zhǎng)一發(fā)狠,就提出誰當(dāng)這個(gè)角色每天增加10分工,比正面角色整整高出一倍。規(guī)定一出臺(tái),幾個(gè)青年都搶著報(bào)名,連已選中當(dāng)正面人物的也爭(zhēng)著換角色了。最后就采取抓鬮的辦法,結(jié)果叫那個(gè)當(dāng)?shù)笮∪淖ブ辛恕?/p>

我們村起初也沒人愿意當(dāng)胡傳魁,大隊(duì)長(zhǎng)保有大爺雖然摳門不想再加工分,但有辦法,開始他硬叫一個(gè)曾經(jīng)在鬼子炮樓當(dāng)過偽軍小隊(duì)長(zhǎng)的人去演胡傳魁,這人是被專政對(duì)象,不敢不演。可他是個(gè)公鴨嗓子,唱不出調(diào)來,試了幾次不行,就換成他大兒子演了。為這,村子里有人給保有大爺貼了一張大字報(bào),說他階級(jí)陣線不分明,讓漢奸兒子當(dāng)演員。公社分管宣傳的江副書記親自調(diào)查,找保有大爺談話。保有大爺理直氣壯地說:“我不叫貧下中農(nóng)當(dāng)壞蛋,啟用漢奸的兒子演漢奸,這不正好說明我階級(jí)陣線分得清,階級(jí)覺悟高嗎?”江副書記聽了感到也有理,就支持他這樣辦了。所以,我們村《沙家浜》里的漢奸胡傳魁,就一直由漢奸的兒子演,并且演得活靈活現(xiàn)。他爹說:“兒子,你演得角色太像當(dāng)年的老爹了。”兒子說:“還不是聽了你從小給俺講的當(dāng)年你干的那些壞事。”爹說:“又像又不像。若不是縣大隊(duì)端炮樓時(shí)俺及時(shí)反正,爹也像戲里的漢奸沒命了。”

其實(shí),樣板戲一詞的真正含義是指板狀的樣品或某種模具,用來比作戲劇顯得牽強(qiáng)附會(huì),更不準(zhǔn)確,就連編劇汪曾祺聽了樣板戲的名字也感到莫名其妙。可是,文革旗手定下事錯(cuò)了也是對(duì)的,誰敢反對(duì)?何況旗手又在前頭加上了“革命現(xiàn)代”四個(gè)字。于是,“革命現(xiàn)代樣板戲”便響徹神州大地了。

半個(gè)多世紀(jì)過去了,但樣板戲至今仍屢唱不衰。我想,若抹去那些濃厚的政治色彩,只從藝術(shù)上欣賞,無論是京劇唱腔、音樂,還是舞臺(tái)藝術(shù)造型與高超的演技水平,樣板戲在中國(guó)戲劇史上依然是一顆顆璀璨的藝術(shù)明珠。

小提琴爺爺?shù)溺姡√崆俚臓敔?/p>

小提琴爺爺?shù)溺姡√崆俚臓敔?/p>