京劇二胡西柏坡(文博要聞丨讓革命文物活起來北京打造三大紅色文化主題片區)

繁華的西單商圈,蒙藏學校舊址里,時光放慢了腳步,700余件實物、照片、文獻和檔案,復原出百年紅色“課堂”;海淀區成府路路口附近,兩棟居民樓間,一座古樸的小車站,承載了中共中央“進京趕考”的壯闊歷史;宛平城內,中國人民抗日戰爭紀念館變身黨史教育課堂,中小學生在此汲取向上的力量……這些見證了中華民族從沉睡到蘇醒、煥發出蓬勃活力的地方,經過整體發掘、保護,如今成為北京的文化新地標,展現著時代風采。

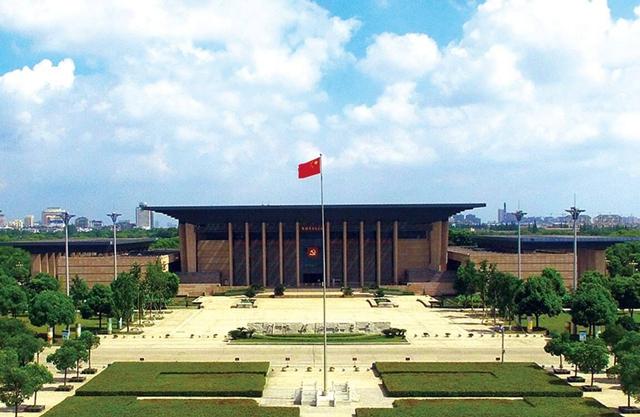

蒙藏學校舊址

近年來,本市以首善標準加強革命文物保護利用,構建點、線、帶、片貫通的革命文物整體保護利用格局,形成中國共產黨早期北京革命活動、抗日戰爭、新中國成立三大紅色文化主題片區,使古都底色愈加鮮明,紅色基因薪火相傳。

紅色家底不斷豐富

百年前,一群少數民族青年從蒙藏學校出發,將紅色火種播撒到大江南北。今年3月,經過保護修繕的蒙藏學校舊址以新身份開放。一進院落內,民國時期風格的門窗,宛若打通了時光隧道——窗外,觀眾漫步凝思;窗內,進步青年接受馬克思主義思想教育的課堂得以復原。

“中國共產黨歷史上第一個由少數民族黨員組成的黨支部,就是在這里誕生的。”文物保護建筑師張光瑋參與了蒙藏學校舊址保護修繕與環境整治技術方案的制定,在她和同事們的努力下,過往時光被悉心找回。“依據史料推測,當年學校為了擴大使用面積和采光,對古建筑進行了改造,修繕時就回應了這段歷史。”她說。

開放至今,蒙藏學校舊址已累計接待觀眾近25萬人次,展廳成了最生動的課堂。

“這是我們當年上課的教室,那時我和你們一樣大。”中央民族大學附屬中學黨委常務副書記佟麗娟帶著學生們走進展廳,一件件文物、一份份史料檔案,都是最鮮活的“教材”,她向學生們娓娓講述:這里是中國第一所民族學校,烏蘭夫、榮耀先、多松年等一批少數民族青年由此走上革命道路,在歷史上留下了諸多光輝印記,“民大附中也曾在這里辦學,如今作為一處革命舊址,她承載的意義更深,展覽中凝聚的內容更豐富。”

蒙藏學校舊址只是一個縮影。從2020年3月起,北大紅樓與中國共產黨早期北京革命活動舊址保護傳承利用工程實施,包括北大紅樓、李大釗故居、《新青年》編輯部舊址等31處舊址,目前已開放14處,累計接待觀眾量超過600萬人次。

一段段革命記憶不斷豐富著北京市的紅色家底。2021年至今,本市先后公布兩批革命文物名錄,包括不可移動革命文物188處、可移動革命文物2646件/套。市文物局革命文物處處長李糧企說,本市“以保促用”分類打造提升革命舊址,不斷推動革命文物對社會開放,“我們還將繼續加大對重點革命文物保護力度,充分挖掘首都特色紅色資源,形成革命文物保護利用合力,真正把紅色基因傳承好。”

用心講好紅色故事

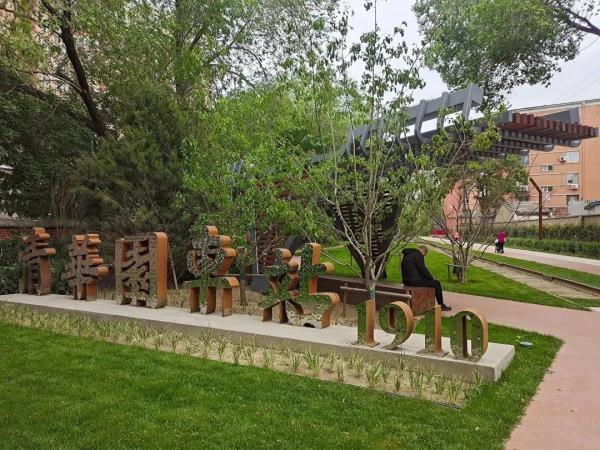

中共中央“進京趕考”抵達北京的第一站——清華園車站舊址的開放,是新中國成立主題片區建設以來取得的又一階段性成果。

昔日雜亂的環境煥然一新,新鋪的步道隨著頗具年代感的鐵軌向遠處延伸,時光在此輕柔交織,如今這里已成為不少年輕人的“打卡地”。“車站舊址里鮮活的歷史場景、豐富的史料呈現,讓人印象深刻。”北京大學學生鄧貞志說,“路過舊址時,總會聯想起先輩們走過的道路,更覺美好生活的來之不易。”

將一段波瀾壯闊的歷史裝入一座僅210平方米的車站舊址,難度可想而知。為了找尋更多中共中央“進京趕考”的細節,從2022年開始,香山革命紀念館成立展覽籌備小組,分赴中央檔案館、北京市檔案館、中國鐵道博物館、平津戰役紀念館、西柏坡紀念館等全國近20家檔案館、文博單位,收集文物和史料。香山革命紀念館副館長都斌說:“新發現的諸多史料,讓歷史以更生動的形式呈現在我們面前。”以這座車站為起點,一路向西至頤和園益壽堂,再到中共中央香山駐地舊址、香山革命紀念館,“進京趕考之路(北京段)”重要點位實現“穿珠成線”,全貌亮相。

“趕考路”上,每一段故事、每一件展品都是用心考證的。頤和園內,一場“古都春曉——中共中央‘進京趕考之路’頤和園專題展覽”,還原了74年前“益壽堂晚宴”的細節:1949年3月25日晚,毛澤東結束西苑閱兵后,在這里與眾多民主人士共進晚餐,讓民主人士真切感受到了共產黨人通過政治協商建立新中國的誠意。

如今,益壽堂正殿再次擺起“宴席”,而“出場”的老物件都是按照歷史規格復原的——火爐是園藏文物,圓桌、圓凳、餐具、桌布是參考同時期實物仿制的。兩張圓桌上,擺放的餐品是頤和園聽鸝館制作的驢打滾、艾窩窩等北京小吃。工作人員介紹,益壽堂不能開火做飯,所有餐飲都是“外賣”,目前復原的是當時民主人士到達前擺好餐具和小餐點的場景。

一張張照片、一件件文物、一段段口述故事,帶著歷史的余溫,匯聚起磅礴厚重的紅色力量。

圖片

“紅色名片”與時代同頻

市民參觀京報館舊址及展覽

前不久,京報館舊址迎來落成98周年。1925年10月26日,京報館正式搬入魏染胡同30號,當時恰逢邵飄萍生日,在一眾梨園好友的盛情邀請下,以馬連良為代表的京劇大師在京報館東院舉辦了簡單的堂會。98年后,京報館舊址里再次傳出悅耳的音樂,西城區椿樹少年宮二胡班的學生們傾情演奏,為觀眾帶來《萬疆》《賽馬》《茉莉花》等經典曲目。

革命文物與時代同頻,讓初心使命代代相傳。

如今,觀眾走進這座中西合璧的兩層小樓,不僅可以通過“百年紅色報刊專題展”“邵飄萍生平事跡專題展”等展覽,重溫以邵飄萍為代表的進步報人的紅色往事,還可以“變身”與邵飄萍同時代的記者、學生、上班族等,換個身份逛舊址,了解更多歷史細節。

“這是文物活化利用的新嘗試,讓展陳內容走出櫥窗,讓參觀者沉浸式體驗展板背后的故事。”京報館舊址負責人說,今年該館被列為北京市“類博物館”后,與高校、社區等合作開展了一系列研學社教活動,覆蓋8至20歲的青少年群體,“明年,我們還將推出更多特色活動、沉浸式體驗、小記者研學計劃,以更多元的方式推動文物活化利用。”

放眼三大紅色文化主題片區,類似的“紅色游”熱度正盛。今年9月18日,“尋訪烽火印跡感悟抗戰精神”——攜手在京臺港澳青年走進北京抗戰主題片區活動在中國人民抗日戰爭紀念館啟動,近30名在京臺港澳青年走進紅色地標,聆聽抗戰故事,了解抗戰歷史。來自澳門的北京交通大學學生周永昌心情激動,他說:“相比于課本上的文字,歷史現場帶給我更大的震撼。我要探訪更多的紅色遺跡,把革命先輩的動人故事講給同學、家人聽。”

“覺醒年代”“抗戰精神”“進京趕考”……一個個具有深厚影響力的“紅色名片”,正成為北京新的文化地標。

轉自:北京日報客戶端