亳州二胡團(tuán)隊(duì)招聘(亳州梆子戲原來(lái)是這樣演變而來(lái)的…)

-

樂(lè)器資訊網(wǎng)

樂(lè)器資訊網(wǎng)

- 二胡

-

2023-12-16 11:14:53

2023-12-16 11:14:53 - 瀏覽量:915

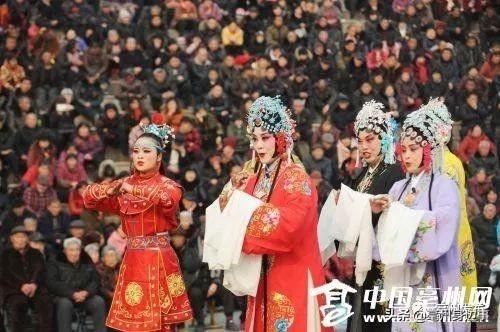

亳州梆子戲俗稱(chēng)亳州梆子,是流行于皖北地區(qū)的地方劇種。亳州梆子的傳播路線(xiàn)很清晰,它是由豫東地區(qū)沿沙河流域逐步傳入皖北地區(qū),吸收了豫東戲曲、沙調(diào)的調(diào)式以及淮北民歌和亳州民間小調(diào)各種養(yǎng)分,經(jīng)過(guò)民間藝人在長(zhǎng)期藝術(shù)實(shí)踐中演化、發(fā)展、總結(jié)、借鑒、創(chuàng)造,逐漸衍成今天藝術(shù)個(gè)性化較強(qiáng)的地方戲曲劇種。

它與河南豫劇及沙河調(diào)有母緣關(guān)系,但是又與河南豫劇、沙河調(diào)和亳州周邊地區(qū)等戲曲有所不同,有自己的特點(diǎn)。亳州梆子具有唱腔高昂、粗獷、激情、奔放、熱情、活潑的特點(diǎn),而且又植入細(xì)膩、婉轉(zhuǎn)、含蓄的陰柔成分,形成悲喜分明、鄉(xiāng)土氣息濃厚、共鳴度高、感染力強(qiáng)的亳州特點(diǎn)。它是亳州人的心靈審美折射,與古老厚重的亳州文化底蘊(yùn)相契合,并適時(shí)融入了新時(shí)代亳州文化的新元素,特色鮮明。

亳州梆子的唱腔結(jié)構(gòu)、板腔體系主要有“慢板”“二八板”“流水板”“飛板”四種形式,另有戲曲常用音樂(lè)、曲牌200多種,亳州梆子戲的音樂(lè)與唱腔相對(duì)亳州周邊其他區(qū)域最鮮明、最突出、最直觀的就是擊樂(lè)——“梆子”,亳州梆子演唱中使用的“梆子”,梆身比其他地區(qū)演唱中使用的“梆子”要短了3-5厘米,而直徑略細(xì)。亳州“梆子”的特色,擊打出的聲音清脆、明快、響亮、音長(zhǎng)、穿透力強(qiáng),比豫劇及其它梆子戲中使用梆子聲音要高5度左右,且能聲震五里。這種梆子戲的演唱形式,民間習(xí)慣稱(chēng)它為高梆。

亳州梆劇場(chǎng)面用的是雙“回頭”,加強(qiáng)了演員與后場(chǎng)人員(場(chǎng)面)的溝通,照顧了觀眾和演職人員雙重情緒,與其他劇種有明顯區(qū)別。鑼鼓點(diǎn)為“噠噠噠……(14擊)”,而亳州周邊地區(qū)用的是“沖頭”,鑼鼓點(diǎn)為“噠噠噠……(7擊)”。如:阜陽(yáng)、宿州等地的鑼鼓點(diǎn)則是“噠噠噠……(10擊)”;亳州的梆劇“慢板”起腔鼓簧入頭是“噠噠噠……(10擊)”,而阜陽(yáng)、宿州等地起腔鼓入頭是“噠噠噠……(6擊)”。在起腔唱法上也有較明顯的不同,亳州“梆子多用起板落眼”,而其他地區(qū)多用于“起眼落眼”;“流水板”也同樣較周邊地區(qū)特征明顯。亳州梆劇的“流水板”帶有聯(lián)板聯(lián)唱,而且韻唱腔后的過(guò)門(mén)都要有“把”(2、5),這樣接托唱腔更方便、自如,聲、樂(lè)更和諧。

據(jù)新中國(guó)成立初期的老藝人劉傳道回憶,解放前,亳州梆子演出形式單一,軟樂(lè)也就四大件,即板胡、(瓢)、二胡、(嗡子)、竹笛、三弦,唱腔的腔彎較單調(diào),到了清末民初,亳州梆子才有了較快的發(fā)展,早期有亳州東大夏樓戲班、馬張樓戲班、劉集戲班等,相繼又創(chuàng)辦了鎖家小窩班、安溜哨子窩班、雙溝李家窩班、師店子窩班、古城隋家戲班等班社。使亳州梆子開(kāi)始呈現(xiàn)出繁榮昌盛的景象。

亳州梆劇在沿襲發(fā)展、創(chuàng)造及實(shí)踐過(guò)程中,逐步形成固定行當(dāng),即:四生、四旦、四花臉,八個(gè)場(chǎng)面兩箱官。表演程式為手、眼、身、法、步,慢慢走向程式化。

最早的亳州梆子流行于民間,演出條件簡(jiǎn)陋,民間的順口溜是:

一蟒一靠一根笛,

小旦戲箱自己提,

背著家伙去趕集,

花花大戲裝搭里(口袋)。

行外人的順口溜即:

亳州的戲是好戲,

張玉煮海劉銀記。

亳州的戲真好聽(tīng),

火燒柴玉老征東。

內(nèi)八角的戲即:

花亭會(huì)樓臺(tái)會(huì)

玉清明投親拉郎配。

外八角,鍘美案,劉公案

徐延昭斬子探陰山。

這些樸實(shí)生動(dòng)有鄉(xiāng)土氣息的順口溜,概括而又真實(shí)地描述了亳州梆劇發(fā)展的歷程。

中國(guó)著名戲曲音樂(lè)家時(shí)白林教授對(duì)亳州梆劇給予高度的評(píng)價(jià),他說(shuō):亳州梆子開(kāi)場(chǎng)鑼鼓獨(dú)具特色,梆子戲用的是高音梆子,與鑼鼓同奏做底板,梆子在打擊聲樂(lè)中清脆明快,響而悅耳,含蓄撂外,又有較強(qiáng)的穿透力,梆子在打擊聲樂(lè)中及唱腔伴奏中起到了關(guān)鍵領(lǐng)墑作用。

可見(jiàn),亳州梆子的確名下無(wú)虛。