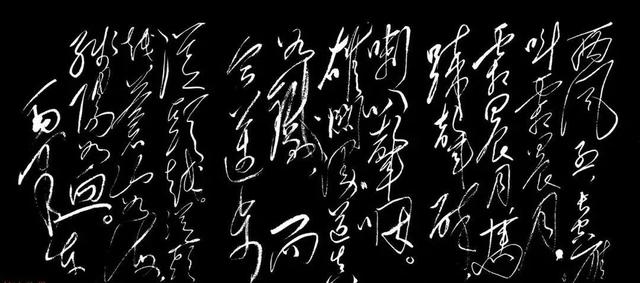

二胡憶秦娥曲譜(毛澤東手書史上最經典的兩首《憶秦娥》,你喜歡哪一首?)

李白的《憶秦娥》和毛澤東的《憶秦娥·婁山關》,前一首前無古人,后一首后無來者

詞本是為樂曲所填的歌詞,詞作者最初依照曲譜填詞,因而曲名就是詞調名,也就是“詞牌”。后來詞逐漸發展成為一種獨特的格律詩體,而詞牌,也就成為一首詞格律的標志。

歷史上詞牌數量多達一千六百多個,僅僅宋詞中所用到的詞牌就有八百多。同一個詞牌填詞者眾多,其中不乏名作佳篇,但在有些詞牌的詞作中,若是出了一首千古絕唱。那么往往這首詞幾乎就成為該詞牌的象征。比如《憶秦娥》,古今有兩首《憶秦娥》經典之作。毛澤東都曾親筆手書過。

其中一首是唐朝詩人李白的《憶秦娥》,另一首是毛澤東自己的《憶秦娥·婁山關》

唐·李白《憶秦娥》

簫聲咽,秦娥夢斷秦樓月。秦樓月,年年柳色,灞陵傷別。

樂游原上清秋節,咸陽古道音塵絕。音塵絕,西風殘照,漢家陵闕。

這首《憶秦娥》是詞史中最早的詞作之一,被后人稱為“百代詞曲之祖”。詞署名李白,后世常有爭議,但畢竟難以斷定否認,因而也無人敢輕率地剝奪李白的創作權。

《憶秦娥》描繪了一個女子思念愛人的痛苦心情,寫得很動人。為我們展現了一幅發人深思的人生圖畫:秦娥佇立在秋風(西風)中眺望,這時夕陽西下,在蒼茫的暮色中僅僅可以辨認出高大的漢代陵闕了。

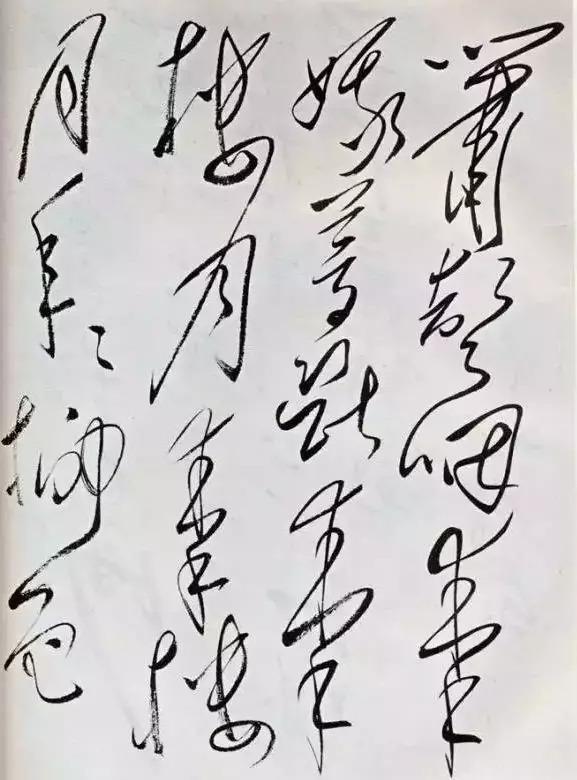

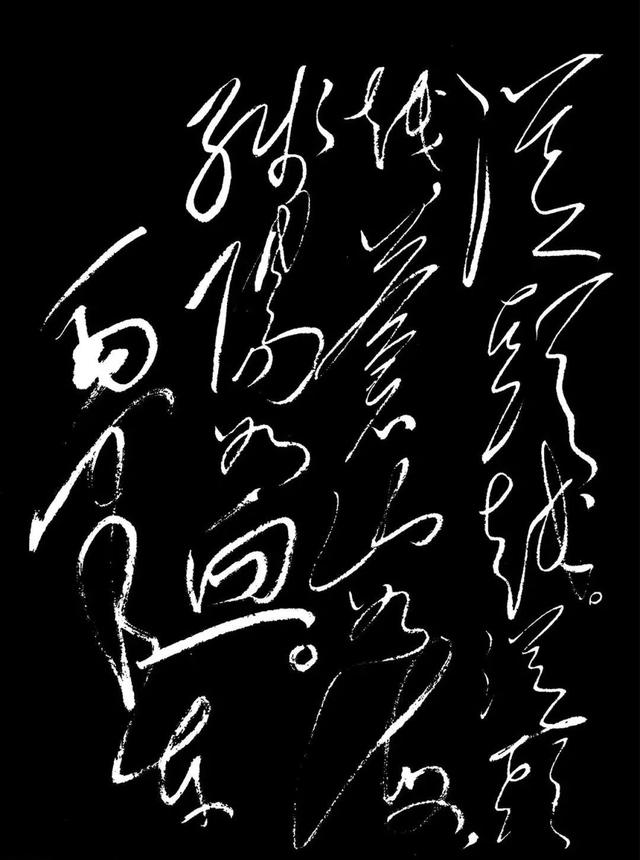

顯然,毛澤東也非常欣賞李白的這首《憶秦娥》。毛澤東在1960年前后手書了這首詞。

毛澤東的手法,經過1950年至1960年的十年深化期,基本的格調(如豪放雄健、靈動超逸等)未變,而具體的筆法、結字、布白等則發生了質的變化。

在筆法上,先是方筆為主,后為方筆圓筆兼有,最后則以圓筆為主,而方筆輔之。在結字上變峻斜字形、左伸右縮,為平正字形、左縮右伸。在布白上變密不透風、行距太小,為疏可走馬、行距加大。

這幅書作,正是毛澤東已經變化了的風格。

提起《憶秦娥》,從書法上說,就會詩人立即想起毛澤東的書法名篇《憶秦娥·婁山關》。那種蒼蒼茫茫、豪氣傾海的氣勢,在這卷書作中,也可以領略幾分。尤其是“秦樓月,年年柳色”、“清秋節,咸陽古道音塵絕”、“西風殘照,漢家陵闕”等字,最為傳神。

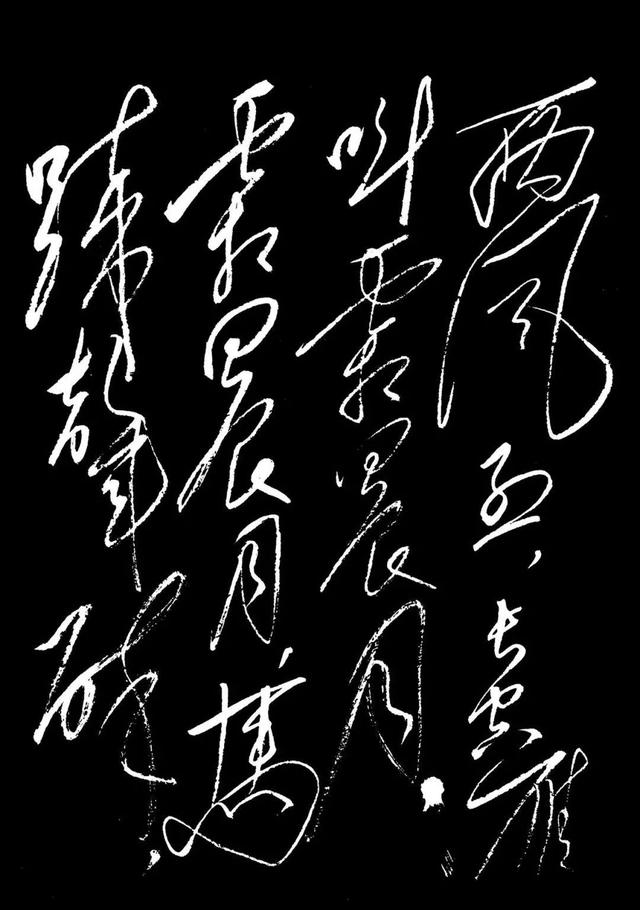

毛澤東《憶秦娥·婁山關》

西風烈,長空雁叫霜晨月。霜晨月,馬蹄聲碎,喇叭聲咽。

雄關漫道真如鐵,而今邁步從頭越。從頭越,蒼山如海,殘陽如血。

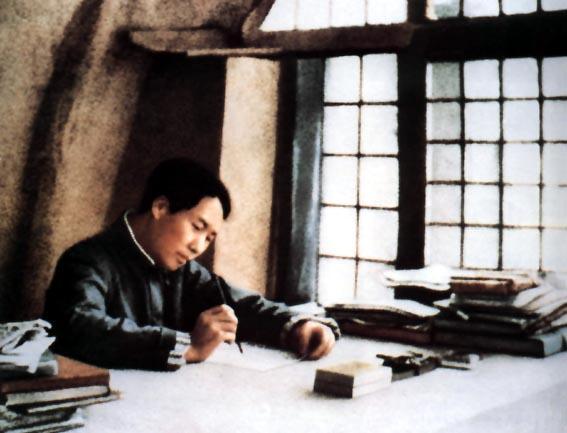

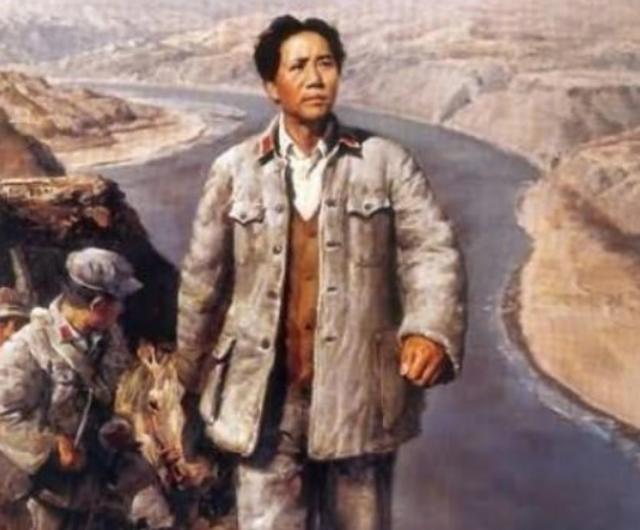

毛澤東《婁山關》詞,作于1935年2月,描繪了紅軍第二次攻占婁山關的戰斗。肩負最高領導責任的毛澤東,才上任一年,能否挽狂瀾于既倒,拯救紅軍,拯救中國共產黨,拯救中國革命,毛澤東面對著這滔天巨浪,真是思緒萬千。他自己也很難說清楚。這首詞,無論從遣詞造句,寫景發意,音韻節律,色彩情感,哪方面,都是蒼茫悲壯的。如果,從文學角度說,它真實地、鮮明地、準確地、生動地反映了典型環境下典型人物的生活,那末,這個作品,就是異常杰出的。這首詞在毛澤東的心底留下了十分深刻的印象,以至每讀到和寫到這首詞時,就勾起來他那歷史的悲壯感。

因此,以這樣感情的積累,毛澤東就在1961年至1963年的那一天寫了這首詞。

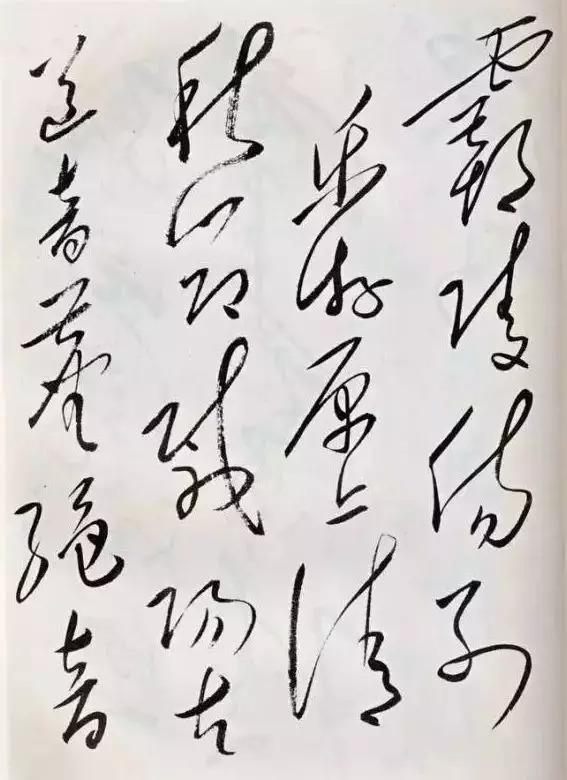

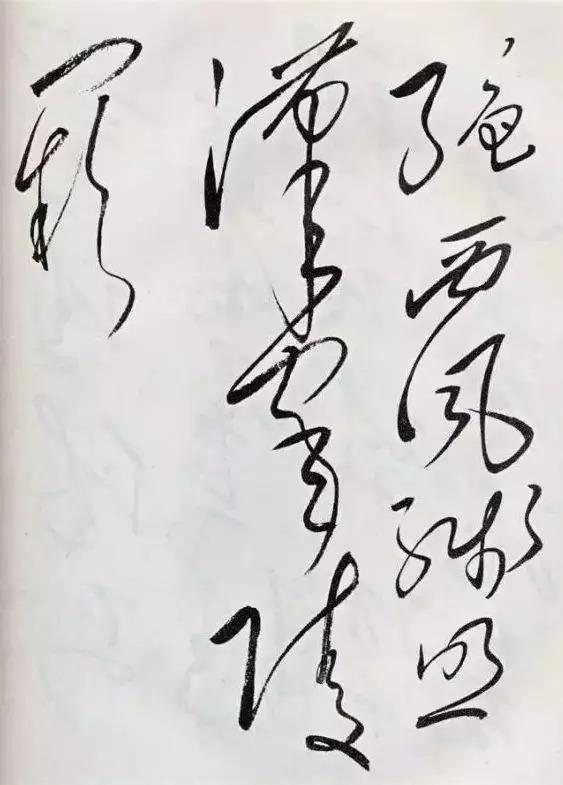

從書法藝術來說,這是現代中國書法史上的絕品,是毛澤東傳世的精品之精。

整幅作品,蒼蒼茫茫,無天無地,象殘陽蕭瑟,如屈鐵盤絲,猶危峰疊起,似巨浪擊空。骨全肉瑩,光彩射人。寓剛健于婀娜之中,行道勁于蒼茫之內。

這卷書作,標志著他草書的最高成就,表達的是一種十分模糊的感情。

“西風烈”,書法伊始,一改過去筆重字大的習慣,突然改用輕筆,以瘦硬開始。

“長空雁叫霜晨月”,“長空”二字壓縮后釋放出“雁叫霜晨月”,而且是一筆寫完。

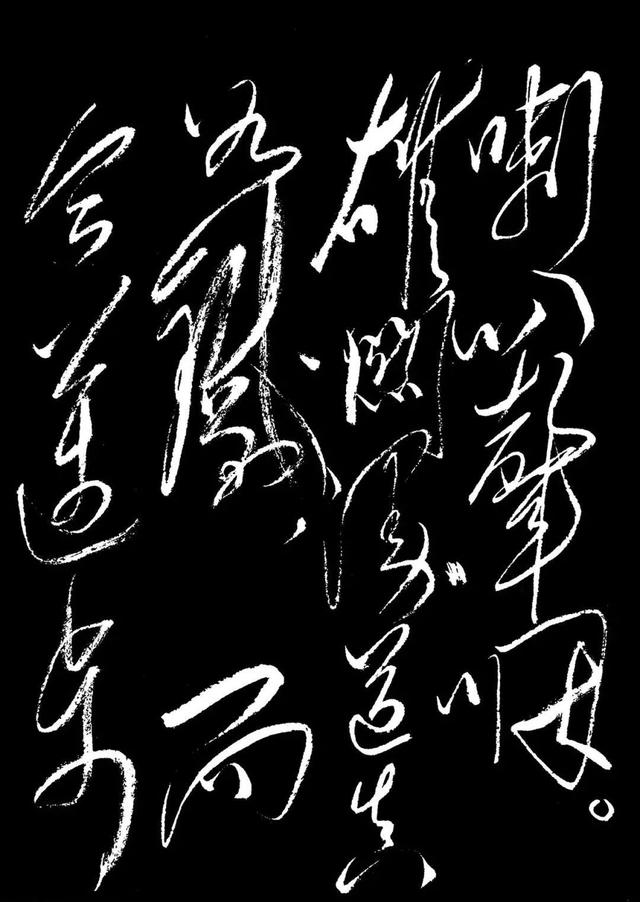

“霜晨月,馬蹄聲碎,喇叭聲咽。“濃筆寫出。感情的匣門,突然大開,一筆寫下:

“雄關漫道真如鐵,而今邁步從頭越。”

“從頭越,蒼山如海”,

這時,沾筆一頓,寫出

“殘陽如血。”

“毛澤東”

筆法沉著屈郁,奇拔豪邁,令人神迷心醉!

從格式上,似用三個單元寫下的,每單元四行,共十二行。每行字數的排列是:

6、4、4、3;

4、5、3、3;

5、5、4、3。

可見每個單元,都是頭多尾少。字形的變化,更隨機而化,和而不同,違而不犯,無處不好,滿紙精彩。

李白的《憶秦娥》和毛澤東的《憶秦娥·婁山關》,前一首前無古人,后一首后無來者,你喜歡哪一首?毛澤東手書的李白《憶秦娥》和毛澤東過錄自作詞《憶秦娥·婁山關》,你喜歡哪一幅?