艾薩克斯特恩中國(guó)之旅(透過(guò)音符看中國(guó):《從毛澤東到莫扎特:艾薩克·斯特恩在中國(guó)》)

-

樂(lè)器資訊網(wǎng)

樂(lè)器資訊網(wǎng)

- 薩克斯

-

2024-05-29 22:11:00

2024-05-29 22:11:00 - 瀏覽量:485

?透過(guò)音符看中國(guó)

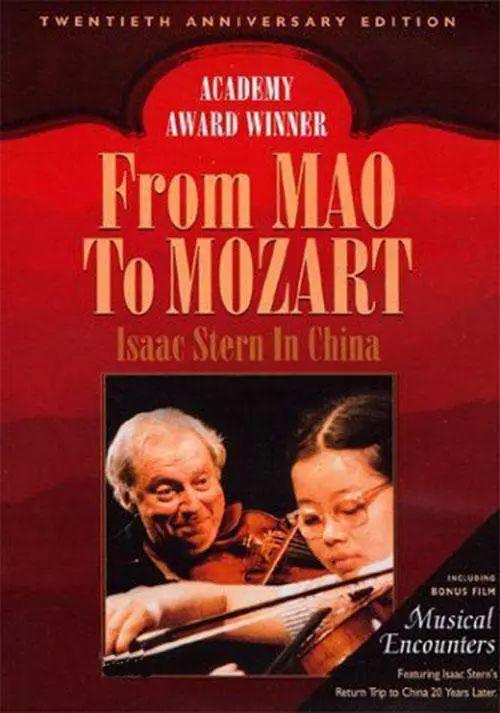

紀(jì)錄片《從毛澤東到莫扎特:艾薩克?斯特恩在中國(guó)》拍攝于1979年,紀(jì)錄了中國(guó)改革開(kāi)放初期,美國(guó)小提琴大師艾薩克?斯特恩作為文革后第一位訪(fǎng)問(wèn)中國(guó)的西方音樂(lè)家,攜其家人和團(tuán)隊(duì)來(lái)華訪(fǎng)問(wèn)交流及演出的行程和經(jīng)歷。

雖說(shuō)是由美國(guó)著名音樂(lè)紀(jì)錄片導(dǎo)演默里?勒納導(dǎo)演的一部“音樂(lè)紀(jì)錄片”,但從片名《從毛澤東到莫扎特》便不難看出,這并不是一部局限于音樂(lè)文化領(lǐng)域的紀(jì)錄片。

在當(dāng)時(shí)的歷史背景下,斯特恩和導(dǎo)演顯然沒(méi)有浪費(fèi)如此寶貴的機(jī)會(huì),來(lái)觀(guān)察、感受和呈現(xiàn)當(dāng)時(shí)對(duì)于西方人來(lái)說(shuō)非常疑惑、新奇、模糊的中國(guó)社會(huì)。

盡管電影較為詳實(shí)的記錄了這次音樂(lè)交流的行程和事件,但在“客觀(guān)記錄”的鏡頭后面,總能感到有另一雙渴求的眼睛,這雙來(lái)自西方的藍(lán)色眼睛不斷地尋找著音樂(lè)之外,它所想要了解的一切關(guān)于這個(gè)國(guó)家,這個(gè)社會(huì),這些人民的方方面面。

因此片名“從毛澤東到莫扎特”很能夠準(zhǔn)確地表達(dá)導(dǎo)演的意圖——毛澤東時(shí)代,代表了西方人對(duì)中國(guó)的模糊認(rèn)識(shí),莫扎特則是西方文明的象征,從毛澤東到莫扎特,從東方到西方,從封閉到開(kāi)放,從機(jī)械和僵化到自由和個(gè)性,音樂(lè)架起了橋梁,這既呈現(xiàn)了關(guān)于音樂(lè)的敘事主題,又表達(dá)了社會(huì)層面另一個(gè)導(dǎo)演想要突出的更加深刻的主題。

影片的開(kāi)頭凸顯了新聞?dòng)涗浧降膸敫校固囟饕恍械娘w機(jī)降落北京,前來(lái)接機(jī)的中國(guó)音樂(lè)家和政府官員身著整齊劃一的白襯衣或中山裝,以中國(guó)人特有的客氣與內(nèi)斂熱情歡迎了斯特恩的到來(lái),加之北京機(jī)場(chǎng)大樓中央的巨幅毛主席肖像,迅速把觀(guān)眾拋進(jìn)當(dāng)時(shí)那樣一個(gè)特殊的時(shí)代。

除了交流演出外,斯特恩在中國(guó)的大部分行程都是參觀(guān)和與專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域的中國(guó)音樂(lè)家和音樂(lè)學(xué)院的師生交流,正如他在片中所指:“了解一個(gè)人、一個(gè)國(guó)家,最簡(jiǎn)單的方式,就是和同行們?cè)谧约旱念I(lǐng)域進(jìn)行交流”。

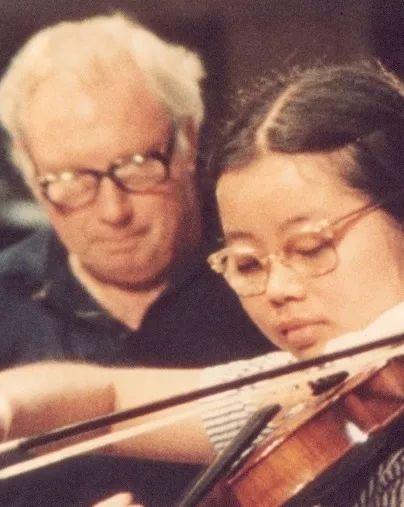

斯特恩與每一個(gè)中國(guó)音樂(lè)家和學(xué)生的交流都可以說(shuō)是兩種思想,兩種文化的碰撞。中國(guó)人的靦腆內(nèi)斂與這個(gè)美國(guó)老頭的幽默外向形成強(qiáng)烈對(duì)比,通過(guò)充滿(mǎn)個(gè)性的啟發(fā)引導(dǎo),斯特恩始終試圖透過(guò)他對(duì)音樂(lè)的理解,來(lái)改變中國(guó)學(xué)生古板機(jī)械而不帶感情的演奏狀態(tài)。

這些封閉已久的學(xué)生們,有著極為嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真的態(tài)度和扎實(shí)的基本功,雖然不懂如何同外國(guó)人獨(dú)立的交流,但只要斯特恩稍加點(diǎn)撥,他們便會(huì)立刻取得明顯的啟發(fā)和進(jìn)步。從那些害羞、緊張又興奮的臉上,讓我仿佛看到了九年前初來(lái)香港求學(xué)的自己,文化碰撞所教會(huì)我的,無(wú)關(guān)知識(shí),卻是見(jiàn)識(shí)和情懷,而這正是從量變到質(zhì)變的關(guān)鍵,也是讓人成長(zhǎng)最快的時(shí)期。

斯特恩教給這些學(xué)生的,同樣也無(wú)關(guān)技術(shù),而是情感,是對(duì)音樂(lè)的情懷,是演奏員和音樂(lè)家之間的不同境界。但今天的我們不禁捫心自問(wèn),如今在漫天亂墜的自我和情懷中,自己是否已經(jīng)丟失了那份嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真、謙卑扎實(shí)的態(tài)度?

再反觀(guān)今日之中國(guó),開(kāi)放和發(fā)展已經(jīng)不再是奢侈品,外國(guó)人隨處可見(jiàn),出國(guó)留學(xué)司空見(jiàn)慣,經(jīng)濟(jì)的騰飛、物質(zhì)的豐腴,讓我們甚至難以想像當(dāng)時(shí)整個(gè)上海竟然找不出一架像樣的鋼琴這樣辛酸的窘境。

如今如果再有一個(gè)斯特恩來(lái)到中國(guó),我們可以毫不含糊地讓他用到世界上最好的鋼琴,可令人擔(dān)心的是,他是否還能找到這么多勤勉、單純、扎實(shí)的好學(xué)生和臺(tái)下衣著樸素的中國(guó)觀(guān)眾那專(zhuān)注渴望的神情?

讓斯特恩也十分驚訝的是,就算非正式的彩排時(shí),場(chǎng)下都坐滿(mǎn)了懂音樂(lè)的觀(guān)眾,不時(shí)爆發(fā)出陣陣熱烈的掌聲。

透過(guò)30多年前外國(guó)人的鏡頭,我竟發(fā)現(xiàn)自己可能像他們一樣,熱切而好奇地注視著當(dāng)時(shí)所發(fā)生的一切,并對(duì)這個(gè)古老、純樸而偉大的國(guó)家和人民充滿(mǎn)了遲到的理解與敬畏。

物質(zhì)的匱乏并沒(méi)有磨滅人們那令西方人也肅然起敬的精神品格,使人不禁反思,我們?cè)谏鐣?huì)的進(jìn)步和發(fā)展中,得到了很多,但卻又丟失了什么?

▲影片中演出的這個(gè)小朋友如今已成為中國(guó)最好的大提琴家—王健

音樂(lè)之外,不難看出導(dǎo)演還是想用西方觀(guān)眾普遍樂(lè)于且易于接受和理解的方式,盡量完整的呈現(xiàn)出中國(guó)的面貌。

因此在影片的一開(kāi)頭和中間幾處,出現(xiàn)了幾段與故事情節(jié)和影片架構(gòu)并沒(méi)有直接關(guān)系,卻充滿(mǎn)著東方主義情懷的空境片段:農(nóng)田、耕牛、江水、烏篷船,原始的工具,衣著簡(jiǎn)單的中國(guó)人與悠揚(yáng)的古箏曲一同出現(xiàn)。

強(qiáng)烈的東方元素有些生硬地碰撞在一起,這對(duì)于中國(guó)觀(guān)眾來(lái)說(shuō)也許有些牽強(qiáng)做作,但對(duì)于當(dāng)時(shí)的西方觀(guān)眾來(lái)講,這就如同熱愛(ài)東方文化的美國(guó)人家里掛的中國(guó)古畫(huà)里的意境,恰恰符合了他們對(duì)于中國(guó)的認(rèn)識(shí)與印象。

同樣,除了意味深長(zhǎng)的片名外,影片內(nèi)容的詮釋當(dāng)然也無(wú)處不反映了政治對(duì)中國(guó)音樂(lè)和社會(huì)的影響。

當(dāng)時(shí)的中央樂(lè)團(tuán)首席指揮李德倫在與斯特恩討論莫扎特時(shí)用馬克思的社會(huì)發(fā)展論來(lái)分析莫扎特的成功,說(shuō)莫扎特出身的時(shí)候正好是西方世界從封建社會(huì)變成資本主義工業(yè)化國(guó)家的時(shí)期,所以莫扎特是由于時(shí)代而造就了他。斯特恩當(dāng)然無(wú)法贊同這樣的觀(guān)點(diǎn),因?yàn)樵谒磥?lái),莫扎特的天才與時(shí)代和歷史并沒(méi)有必然的關(guān)系。

這段簡(jiǎn)短的只有一來(lái)一回的對(duì)話(huà)卻令人印象十分深刻,因?yàn)檫@并不只是兩個(gè)國(guó)家的兩位優(yōu)秀音樂(lè)家之間的交流,它生動(dòng)而尖銳的反映了兩種文化思想的碰撞,更讓觀(guān)眾深入了解到當(dāng)時(shí)中國(guó)社會(huì)中人們的思想潮流和意識(shí)形態(tài),我想在今天看來(lái),這并無(wú)謂對(duì)錯(cuò),而在于碰撞。

斯特恩在參觀(guān)中國(guó)的各大音樂(lè)院校時(shí)聽(tīng)取了許多學(xué)生的演奏,在聽(tīng)完上海音樂(lè)學(xué)院一個(gè)男孩的鋼琴演奏后,他甚至給出了“世界級(jí)水平”的評(píng)價(jià)。然而他卻發(fā)出一個(gè)疑問(wèn):他認(rèn)為8到11歲的中國(guó)學(xué)生表現(xiàn)非常出色,然而為什么17到21歲的學(xué)生卻反而越大越?jīng)]有驚喜了?

在上海音樂(lè)學(xué)院的座談會(huì)上,校方老師給出客觀(guān)原因是文革期間這批少年中斷了學(xué)習(xí),文革的時(shí)候一切的練習(xí)全部禁止了,而且也無(wú)法聽(tīng)到西方古典音樂(lè)。

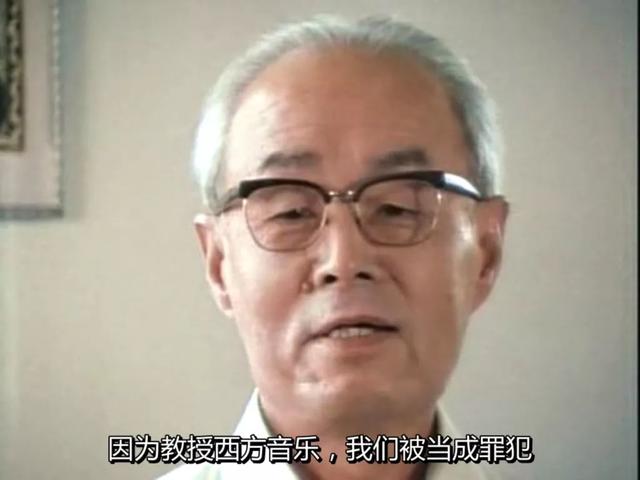

音樂(lè)學(xué)院的老師控訴文革對(duì)于音樂(lè)人才的毀滅,讓人不禁為歷史的悲劇而感到惋惜,而更令人動(dòng)容和震撼的,是著名小提琴音樂(lè)家譚抒真直面鏡頭的一大段英文敘述。

首先作為從舊中國(guó)成長(zhǎng)過(guò)來(lái)的一輩人,譚老能成為西洋樂(lè)器的專(zhuān)家,能講如此流利的英文,本身就叫人佩服。

而譚老面對(duì)鏡頭,毫無(wú)表情和語(yǔ)氣的陳述著他傷痛的往事,而他講的那個(gè)關(guān)押他的小黑屋、所遭受的非人待遇、與女兒和外孫女五分鐘的會(huì)面,卻極具震撼力,他想要極力壓抑憤懣和悲痛,然而他哽咽的話(huà)語(yǔ),眼里的淚光,更加表現(xiàn)出了他心中那段深深的傷痕。

這段相對(duì)獨(dú)立的獨(dú)白,與整個(gè)影片的節(jié)奏和風(fēng)格并不十分吻合,但它的出現(xiàn),毫無(wú)疑問(wèn)增加了電影的厚度,知微見(jiàn)著,在當(dāng)時(shí)的環(huán)境中,能從中國(guó)得到這樣關(guān)于文革可貴的歷史素材,無(wú)疑成為了這部紀(jì)錄片中最為令人印象深刻的部分之一。

無(wú)論是透過(guò)音樂(lè)、政治,還是社會(huì)生活的各個(gè)方面,這部紀(jì)錄片以相當(dāng)客觀(guān)真實(shí)的視角,向我們展示了當(dāng)時(shí)中國(guó)社會(huì)的面貌,影片的歷史資料價(jià)值無(wú)疑值得肯定,畫(huà)面中那個(gè)時(shí)期特有的衣著和發(fā)式,大字宣傳海報(bào),街上的自行車(chē)、公交車(chē),行人,都定格在那段特定的歷史時(shí)間。

同樣可貴的是,在那個(gè)中國(guó)仍舊閉塞落后的時(shí)代,意識(shí)形態(tài)斗爭(zhēng)更為激烈的時(shí)代,這部西方視角的紀(jì)錄片中并沒(méi)有透露出明顯的敵意和偏見(jiàn),相對(duì)于現(xiàn)今社會(huì)西方媒體對(duì)中國(guó)的妖魔化宣傳,這部影片展示出了作為紀(jì)錄片最為寶貴的客觀(guān)性。

而它所反映出來(lái)的那段歷史面貌,更能給我們帶來(lái)許多認(rèn)識(shí)和反思。

歷史并不遙遠(yuǎn),以史為鑒,我們終究是進(jìn)步了,還是在某些方面退化了?

我們不僅從這部影片看到東西方文化的精彩碰撞,也見(jiàn)證了中國(guó)從封閉轉(zhuǎn)向開(kāi)放的歷史心路,更重要是我們可以覺(jué)察到中國(guó)博大精深的文化底蘊(yùn)與生命力。

對(duì)于西方人和逐漸遠(yuǎn)離歷史的中國(guó)年輕人來(lái)說(shuō),這部紀(jì)錄片所帶來(lái)的觀(guān)念沖擊與心理震撼是極具意義的。它讓我們意識(shí)到,歷史不僅僅是重要事件和人物,不僅僅是課本總結(jié)出的結(jié)論,歷史是活生生的人們,而他們離我們其實(shí)并不遙遠(yuǎn)。

文:Focus

編輯:Focus、巴塔木