公社的日子萬年春二胡獨奏(日照五蓮茂腔:口口相傳的代際接力)

-

樂器資訊網(wǎng)

樂器資訊網(wǎng)

- 二胡

-

2024-03-12 10:08:01

2024-03-12 10:08:01 - 瀏覽量:323

特別聲明:本文為新華網(wǎng)客戶端新媒體平臺“新華號”賬號作者上傳并發(fā)布,僅代表作者觀點,不代表新華號的立場及觀點。新華號僅提供信息發(fā)布平臺。

日照報業(yè)全媒體記者謝巖

五蓮茂腔起源于明末清初的民間小調(diào)、秧歌。明代末,敲狗皮鼓或牛皮鼓演唱的“姑娘腔”傳入五蓮,與本地花鼓秧歌相結(jié)合,演變?yōu)椤氨局夤摹保苑窖詾榍{(diào),以肘鼓、手鑼伴奏。乾隆年間,“本肘鼓”已廣泛流傳于五蓮民間。

后“本肘鼓”吸收了柳琴戲的伴奏及腔韻,樂器加揚琴或月琴、二胡,唱腔末句的尾音,用高八度行腔,習(xí)稱“打冒”。

1956年8月,五蓮縣茂腔劇團(tuán)成立,1967年8月撤銷;1977年11月,重新成立五蓮縣茂腔劇團(tuán),排演了茂腔傳統(tǒng)劇目,整理創(chuàng)作了部分劇目,廣泛進(jìn)行演出,茂腔的發(fā)展達(dá)到鼎盛時期;

上世紀(jì)80年代后,五蓮茂腔逐漸式微,1996年,五蓮縣文化館再次成立茂腔劇團(tuán),后于2004年夏解散;

2011年11月,五蓮縣茂腔劇團(tuán)幾經(jīng)滄桑,再次組建,并招收喜愛茂腔的年輕學(xué)員;2016年,五蓮茂腔被列入山東省省級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性項目名錄擴(kuò)展項目名錄。

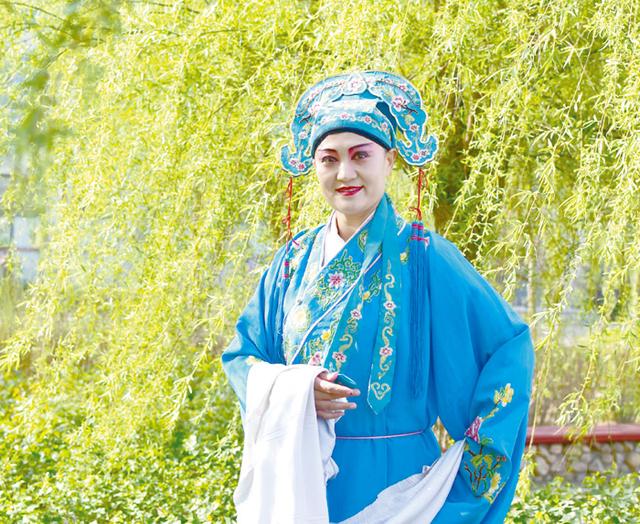

數(shù)十年間,一代代茂腔演員口口相傳,這項璀璨的非物質(zhì)文化遺產(chǎn)大放異彩,在這次非遺尋訪中,我們得以見到這一傳統(tǒng)戲劇的梨園風(fēng)景和新一代的活力傳承。

她挑開一角幕布,看到禮堂的觀眾“擠破門窗”

穿著秦香蓮戲服的王緒華靜靜等候在大幕之后,耳聽得前場人聲鼎沸,其他演員還在準(zhǔn)備著,她輕輕撩起一角幕布——上千人的大禮堂幾乎要擠破門窗!觀眾席滿滿的,后面還有好多人打站票,兩邊的窗戶上也坐著人!

1978年,再次成立的五蓮縣茂腔劇團(tuán)正在招兵買馬,在全昌濰地區(qū)尋找優(yōu)秀茂腔演員。昌濰地區(qū)王臺公社宣傳隊的“識字班”王緒華,被昌濰文化館推薦,通過招考進(jìn)入了五蓮縣茂腔劇團(tuán)。

“膠南膠州平度五蓮都是屬于老昌濰地區(qū)的,從一個公社宣傳隊到了一個縣劇團(tuán),再說也不遠(yuǎn),就在五蓮安定下來了。”當(dāng)年的王緒華年方22歲,已在王臺公社宣傳隊學(xué)了三四年茂腔,《朝陽溝》《李雙雙》這些大戲里,早已定角參演。到了五蓮縣茂腔劇團(tuán),正逢劇團(tuán)恢復(fù)傳統(tǒng)劇目,《秦香蓮》《梁祝》《小姑賢》《姊妹易嫁》等大戲里,王緒華常扮青衣。

每年正月里,都要連演二三十場,有時一天演三場,上午下午晚上各演一場。一場戲幾毛錢的戲票,能坐一千多人的五蓮縣大禮堂,場場爆滿。

年輕不覺累。走日照、奔濰坊,王緒華從青衣演到老旦,跟著劇團(tuán)到各地演出。1986年左右,劇團(tuán)解散,王緒華被分到供銷系統(tǒng)。

2018年,后來成立的五蓮縣茂腔劇團(tuán)又找到了王緒華,時年62歲的她已經(jīng)退休,賦閑在家。再次踏進(jìn)劇團(tuán)大門,30余年未曾登臺的她,再次從壓腿踢腿等基本功練起,跟隨劇團(tuán)下鄉(xiāng)送戲的隊伍,重溫傳統(tǒng)戲劇《梁祝》《姊妹易嫁》等唱詞唱腔,漸漸找回了當(dāng)年的感覺。

第一次登臺當(dāng)主角,她緊張得吐了

“咚咚咚……”張加燕清晰地聽到自己的心跳聲。頭套勒得有些緊,身上已經(jīng)出了冷汗,“哇——”急步從幕布后撤到臺下,未及站穩(wěn),她一口吐了出來!

幾個老師奔過來,一番收拾補(bǔ)妝,張加燕再次上場了。

這是1996年秋忙后的一天,五蓮縣中至鎮(zhèn)金嶺村,18歲的張加燕生平第一次正式演出,飾演《羅衫記》中的小生徐繼祖。一場兩小時四十分鐘的大戲,共有五場,只有一場戲沒有她的戲份。上場兩個多小時,中間還嘔吐了一次,下場后,張加燕趕快脫下厚底的皂靴,她的腳脖都僵直了!

“還不錯,第一次上場沒暈在臺上就很好了,幾處唱腔咱回去再點撥!”師父祝術(shù)蘭和藹地對張加燕說。

張加燕知道,一向嚴(yán)厲的師父這句話,已經(jīng)是很好的表揚。15歲時,五蓮縣藝術(shù)學(xué)校學(xué)生張加燕正式拜師,祝術(shù)蘭當(dāng)時是遠(yuǎn)近聞名的茂腔演員。行禮敬茶之后,張加燕每天早上去師父家里練基本功,壓腿踢腿走臺步,周末和節(jié)假日也不例外。練完功才能吃飯,回學(xué)校再學(xué)唱腔——根據(jù)張加燕的身段、臉型,師父給她定了小生的方向。打開錄音機(jī),搬個小板凳,手拿小本子,張加燕就跟著膠南著名茂腔演員曾金鳳的唱腔摹唱。

自己摹唱大半年,往舞臺上一站,能像模像樣了,再試唱給師父聽。有錯處,師父會挑出來,師父唱一句,張加燕跟著唱一句——有譜,二百多年來,五蓮茂腔就靠著這樣的口口相傳,保存了濃濃的原汁原味。

2019年,張加燕成為日照市第四批市級非遺項目代表性傳承人。

學(xué)聲樂的她,發(fā)自內(nèi)心地愛上茂腔

“縫衣縫到一更天,情長針短縫不完;

縫衣縫到二更天,孤雁聲聲我心悲酸……”

忙完了手頭工作,五蓮縣茂腔劇團(tuán)副團(tuán)長李祥雪情不自禁唱出這幾句《孟姜女》選段。現(xiàn)在的她,發(fā)自內(nèi)心地喜愛茂腔優(yōu)美的唱腔和唱詞。

1982年出生于五蓮縣城,2006年畢業(yè)于湖北黃岡師范學(xué)院聲樂專業(yè),2019年成為五蓮茂腔第四批市級非遺項目代表性傳承人。

“畢業(yè)后在一個歌舞團(tuán)唱民族歌曲,那時候團(tuán)里有會唱茂腔的老師,在正月里下鄉(xiāng)的演出中,茂腔特別受村民歡迎。”

“就四句,我學(xué)了一個月!”第一次學(xué)唱茂腔,李祥雪就驚呆了——發(fā)聲方式完全不一樣,唱歌多用假嗓,可茂腔完全用大白嗓子唱,而且彎特別多,尤其是唱花腔的時候,尾音的拐彎特別多,李祥雪不知道應(yīng)該怎么拐,“沒有曲譜,完全憑記憶!”

2011年加入五蓮縣茂腔劇團(tuán)后,跟著劇團(tuán)的王云亭老師、文化館的李久政老師和李維萍老師,通過口口相傳,李祥雪一句句學(xué)唱段,“這一段唱腔是四平,那一段是散板……”在學(xué)唱中,李祥雪一點點摸索,從古裝戲《莫愁女》中的一個丫鬟演起,漸漸演到《姊妹易嫁》中的妹妹素梅,再到《借年》中的愛姐,再到《莫愁女》《孟姜女》這樣兩個多小時的大戲,李祥雪漸漸成為五蓮縣茂腔劇團(tuán)的“當(dāng)家花旦”和青衣。

在“戲曲進(jìn)校園”活動中,李祥雪一直擔(dān)任茂腔培訓(xùn)班的指導(dǎo)老師,“現(xiàn)在,我們劇團(tuán)為一些茂腔劇目配了曲譜,教學(xué)中以曲譜和口傳相結(jié)合的方式進(jìn)行。現(xiàn)在,越來越多的中小學(xué)生喜愛茂腔!”

姥姥生日宴上她唱了一段茂腔獲得滿堂彩

“姥姥,我給您唱段茂腔吧,祝您壽比南山!”姥姥的生日宴上,親朋好友來了一大屋子,吃完團(tuán)圓飯,就要切蛋糕了,何苗站起身脆生生地提議。

“好哇!我年輕時就愛唱茂腔,現(xiàn)在也愛聽!”78歲的姥姥滿面笑容,幾個舅姥爺也連聲附和。

“日落西山天黃昏,虎奔深山鳥奔林,家家戶戶把門掩……”茂腔《羅衫記》里“日落西山”唱段最有名,常聽茂腔的長輩們都知道。何苗拉開架勢開了嗓,這是一段小生的唱段,何苗的演繹雖然稚嫩,卻也熟練流暢地唱了下來,尾音剛落,屋里的親戚們都熱烈地鼓起掌來!

何苗的父母也欣慰地看著女兒,他們從沒想到,2002年出生的獨生女,竟會愛上五蓮茂腔,而且成為了一名茂腔演員!

2017年,五蓮茂腔劇團(tuán)在日照市科技學(xué)校開設(shè)了茂腔社團(tuán),愛唱歌的何苗報名參加了面試,二三百個報名者中選了38名,其中就有何苗。“跟唱歌不一樣,拐彎很多,就是因為不一樣,所以我特別想嘗試!”這個圓臉微胖的小女生語音甜美卻堅定。

2018年大年初二,何苗看到五蓮縣茂腔劇團(tuán)到高澤鎮(zhèn)她的家鄉(xiāng)演出,她還見到了李祥雪等經(jīng)常給他們上課的茂腔老師,“我第一次認(rèn)真聽一出茂腔大戲,當(dāng)時演《墻頭記》,一個半小時,我看戲上頭了,冷都不記得了!”何苗第一次被茂腔深深地打動了——唱茂腔、做演員,在戲里體驗完全不同的人生,是很苦,但是,也很酷!

畢業(yè)時,一聽說五蓮縣茂腔劇團(tuán)招聘演員,何苗毫不猶豫地報名,如今,她正向著老旦的方向努力。“如果你們認(rèn)真聽了茂腔,也一定會愛上茂腔!”何苗常常認(rèn)真地對同齡的小伙伴們說。