小提琴分為幾個樂章(歐音史∣貝多芬的小提琴協奏曲弦樂四重奏,對后世曲家有何影響?)

第四部分資本主義社會時期

第五章古典時期的音樂(1730—1820)

第三節維也納古典樂派

向陽光

三、路德維希·凡·貝多芬

(二)藝術成就

2.其他器樂創作

(2)小提琴協奏曲

貝多芬《D大調小提琴協奏曲》,是他唯一的一首小提琴協奏曲,完成于1806年間,題獻給他青年時代的朋友斯蒂芬·封·勃萊寧。這首小提琴協奏曲采用傳統的三樂章結構。第一樂章,用奏鳴曲形式寫成,高昂的英勇精神是其音調特征,但沒有緊張的矛盾沖突。同莫扎特的大部分協奏曲一樣,這一樂章也有兩個呈示部。樂曲開始時是定音鼓單獨的幾下敲擊;把定音鼓作為“獨奏樂器”使用,這在當時是十分大膽和具有獨創精神的。

貝多芬的《D大調小提琴協奏曲》有濃郁的抒情氣質,旋律性很強,獨奏和全奏相互交織,融洽無間,是小提琴協奏曲的典范作品。

(3)弦樂四重奏

貝多芬一生共寫下17首弦樂四重奏(包括op.133的《大賦格》),其中每一部都因其鮮明的特點,成為弦樂四重奏寶庫中最耀眼的明珠,占據著十分重要的地位。在弦樂四重奏的發展史中成為前繼海頓、莫扎特,又對后世作曲家有極大影響的里程碑。

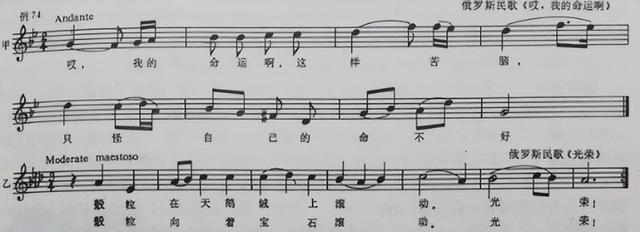

早期6首(op.18)承襲海頓的衣缽,但主題寫作不乏鮮明的個性。中期5首(opp.59,74,95)更加成熟。op.59的3首(F大調、E小調、C大調)作于1805一1806年間,是獻給俄國駐維也納大使拉祖莫夫斯基伯爵(1752一1836)的。貝多芬從伊凡·普拉施于1790年出版的歌曲集中,找到了兩首俄羅斯民歌,把《哎,我的命運啊》(例74甲)用作F大調四重奏第四樂章的主題,把《光榮》(例74乙)用作e小調四重奏第三樂章的主題:

例74

俄羅斯民歌《哎,我的命運啊》

這里順便強調一下:貝多芬雖然只活了57歲,但是他卻創作了大量體裁各異的優秀作品,其中民歌編配曲,是作品數量最多的一種體裁,而且音樂通俗,藝術質量高。

貝多芬是生活在德語文化中的正宗德國人,他為何對民歌,而且大多數還是外國民歌,有如此大的興趣,能拿出寶貴的時間和精力去編配,認真寫作呢?在1809-1820年這11年中,他整理和編創了179首民歌,其中德語民歌所占數量相對少,大部分都是英倫三島的英語民歌(蘇格蘭民歌、威爾士民歌和愛爾蘭民歌)占總數的80多首。

除了英倫民歌,貝多芬還編創了意大利西西里民歌和威尼斯民歌、波蘭民歌、葡萄牙民歌、俄羅斯民歌、瑞士民歌、西班牙民歌、匈牙利民歌、丹麥民歌和德語民歌。貝多芬編創這些民歌是他對人類傳統文化精髓的尊重和保護,是出于一個藝術家的良知去認真編創這些作品。

降E大調四重奏(op.74)作于1809年,因第一樂章有一大段撥弦琶音,而被稱之為“豎琴四重奏”。f小調四重奏(op.95)作于1810年,貝多芬稱之為“嚴肅四重奏”。這兩首四重奏都在音樂語言的交響化上,邁出了一大步。

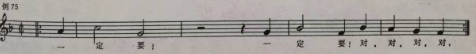

6首后期弦樂四重奏的音樂語言,已進入圓融之境,傳統的四樂章結構常常分解為五樂章(op.130,132)或七樂章(op.131),并自由采用賦格、卡瓦蒂那、德國舞曲(連德勒)等體裁形式,音樂常常流露出沉思瞑想和思鄉懷舊的感情。有些主題用了自己的舊作,如《菲岱里奧》第二幕中萊奧諾拉詠嘆調《來吧,希望》的旋律輪廓出現在降E大調四重奏(op.127)的慢樂章中,F大調四重奏(op.135)第四樂章用了1826年所作一首卡農的旋律(例75):

例75

1825年4月,貝多芬生了一場重病,病愈后寫了一首“利地亞調式的謝神贊美詩”,作為《a小調弦樂四重奏》(op.132)的第三樂章。這首四重奏共有五樂章,第一和第三樂章都用了固定調的寫法,似乎是在回憶幼年時,跟阿爾布雷希茨貝格學對位法的情景。

貝多芬的32首鋼琴奏鳴曲被稱為“鋼琴音樂的《新約全書》”,與被稱為“《舊約全書》”的巴赫《平均律鋼琴曲集》相對應。早期奏鳴曲以海頓和莫扎特為范本,但op2的3首都把傳統的三樂章結構擴充為四樂章。從第二奏鳴曲(op.2no.2)起,傳統的小步舞樂章都變為更加富于動力的諧謔曲。中期奏鳴曲也有用四樂章的,但樂章的結合更為自由,如第十二首(op.26)、十三首(op.27no.1)和十四首(op.27no.2)的第一樂章都不是快板奏鳴曲式,因此,貝多芬稱后兩首為“類似幻想曲的奏鳴曲”。

不論是早期、中期還是后期奏鳴曲,英雄性格的作品,一般都用小調式,如第一首(f小調)、第五首(c小調)、第八首(c小調)、第十四首(升c小調)、第十七首(d小調)、第二十三首(f小調)、第三十二首(c小調),都是悲壯激昂、熱情洋溢的作品。

有一次,興德勒問貝多芬:“您想在d小調(第十七首)和f小調(第二十三首)奏鳴曲里表現什么?”貝多芬的回答是:“請讀莎士比亞的《暴風雨》。”因此,第十七首被稱為《暴風雨奏鳴曲》,而第二十三首則是《熱情奏鳴曲》。

但貝多芬的小調奏鳴曲同莫扎特的同類作品不一樣,奏鳴曲式呈示部中出現在大調上的副部主題,在莫扎特的筆下,到了再現部都要回到小調,但在貝多芬的筆下,卻是回到主音大調,因為貝多芬的主題性格更為鮮明,不可能把一個大調主題改變成小調,只有第十九奏鳴曲(op.49no.1,g小調)是例外。其實op.49的兩首奏鳴曲并不是貝多芬的中期作品,創作的年代和op.10的3首奏鳴曲大致相同。