小提琴協奏曲四季的作家是(華美的篇章—維瓦爾第小提琴協奏曲《四季》)

前幾期我們已經了解了一些巴洛克音樂時期的作曲家比如巴赫、亨德爾,聆聽了一些巴洛克偏早期的作品。晚期巴洛克的作品主要以合奏曲的各種體裁為主,其中奏鳴曲和協奏曲最具有代表性。

#01

那什么是協奏曲呢?

協奏曲出現于十七世紀的八九十年代,很快便成為巴洛克器樂作品最重要的形式。這種形式建立在一個獨奏者(或一個獨奏組)和一個樂隊之間系統性對比的基礎之上。

它有兩大類,一類是大協奏曲,另一類是獨奏協奏曲。

大協奏曲是用一個獨奏者的小組(主奏部)和一個較大的樂隊(協奏部)相抗衡,這個樂隊通常由弦樂器組成。

獨奏協奏曲則是用一個單獨的獨奏者和樂隊相抗衡,它是協奏曲發展到最后的一種形式,也是影響最深遠的一種形式。提到協奏曲就不得不提到維瓦爾第了。

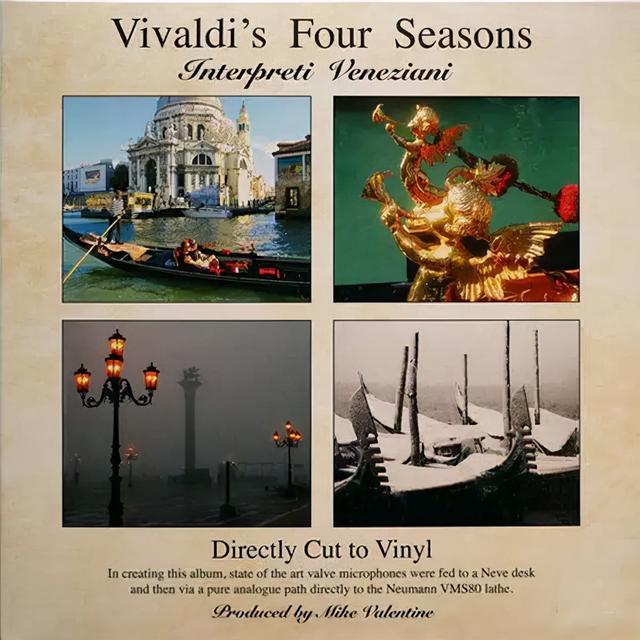

安東尼奧·維瓦爾第(AntonioVivaldi,1678-1741)出生于威尼斯,父親是圣馬可大教堂的小提琴師。他從小隨父親學習小提琴,并接受了神職教育。從1703年到1740年,他的音樂生涯集中在威尼斯的一家慈幼醫院里。他的諢名是“紅發牧師”,因為他長有紅色的頭發。

維瓦爾第和大部分巴洛克作曲家一樣,為特定的演奏者和場合而寫作音樂。他特別多產,而且他為自己的作曲速度而感到驕傲。他的作品包括了十八世紀早期的大部分主要體裁,其中有歌劇、協奏曲、奏鳴曲、康塔塔、經文歌和清唱劇。

不過,維瓦爾第最知名的作品還是他的器樂作品,特別是他的協奏曲。維瓦爾第創作的協奏曲共有五百多首,其中三分之二是為獨奏樂器而作的,特別是為小提琴而作的。

#02

其中最著名的就是小提琴協奏曲《四季》,大約作于1725年,是維瓦爾第大約五十歲時發表并獻給波希米亞伯爵W.馮.莫爾津的一套大型作品《和聲與創意的嘗試》共十二部協奏曲的第一號到第四號,合稱為《四季》。

這四部協奏曲是維瓦爾第最著名的作品,華麗而優美,其中的旋律至今仍長盛不衰。四部作品均采用三樂章協奏曲形式的標題音樂,不僅依照給定的十四行詩配上音樂,而且還運用了不少描寫手法。在維瓦爾第之前,還沒有人以標題音樂的方式譜寫過協奏曲。

由于維瓦爾第的《四季》屬于標題音樂,所以從形式上看,自然較其他協奏曲顯得自由而且不平衡,但這樣反而更能表現出巴洛克的特色及魅力。這四部作品畫意盎然,激發出人們對巴洛克時代音樂的濃厚興趣。

#03

《四季》的標題分別為:《春》、《夏》、《秋》、《冬》。其中以《春》的第一樂章(快板)最為著名,音樂展開輕快愉悅的旋律,使人聯想到春天的蔥綠。

維瓦爾第在樂譜上還標注了十四行詩句:E大調,作品第8號,第一首:春光重返大地。鳥兒歡快鳴囀,熱情迎接春天。微風輕拂泉水,細聲密語潺潺流。烏云籠罩天空,電光閃閃,雷聲隆隆。云散雨止,小鳥又唱起動人的歌曲。在鮮花叢生的牧場上,在簌簌作響的枝葉下,牧童和他忠實的狗正在入睡。在春光明媚的燦爛天空下,應著農村風笛的歡歌,仙女和牧童翩翩起舞。

樂曲的開始是全奏,表現出一派春意盎然的景象。中間部分從樂曲的第14小節開始出現了顫音來模仿鳥叫聲,這段又被稱為“鳥之歌”非常形象又優美。接著又出現了一段全奏。在38小節處通過三度音程下行模仿溪流的聲音。在接下來又回到了第一段。

這段音樂運用的上行音階,和弦在低音區的顫弓,模仿雷聲,小提琴獨奏出一段插句,然后就停止。第二樂章為廣板,從升C小調開始,在暴風雨季將平息之前表現出恬靜舒適、微風拂面的感覺。

A段音樂的旋律再次短暫地以小調奏出,小鳥又開始歡唱(E段)。最后一次返回到A段,結束了快板樂章。

#04

整個樂曲是自由的回旋曲式ABCDAEC,不太快的快板Allegrononmolto;樂器主要是小提琴、小提琴一、小提琴二、中提琴、大提琴、低音提琴、撥弦古鋼琴。

《春》的每一段音樂都充滿著畫面感,讓聽眾仿佛置身春天的景象中,微風拂面,溪水潺潺,牧羊人在小憩,旁邊還有一只小狗在叫,一派春意融融的景象。樂曲如此優美又形象,成為了經久不衰的華美篇章。

配音:王波

文字:潘潔

策劃:王波、王豐、周宛鹿、李澤召、薛澤旭

編輯:張嫻、潘嫻、羅麗敏