哨笛風笛小提琴(風笛的革新,尤鈴風笛的構造和演奏技巧如何?)

在閱讀此文前,誠邀您請點點右上方的“關注”,既方便您進行討論與分享,還能及時閱讀最新內容,感謝您的支持。

尤鈴風笛

(一)尤鈴風笛對田園風笛的革新

富有想象力和創造力的愛爾蘭人并不滿足于田園風笛現有的構造和音色,自1728年到1820年間,愛爾蘭人不斷地對田園風笛進行革新,以適應追求更加個性化、情感化的音樂風格和藝術審美。可以說,除了延續著田園風笛風箱鼓風的發聲原理外,愛爾蘭人對風笛的旋律管進行了全方位的改進,并創新性地添加了和弦管,最終形成風笛家族里結構最復雜、最具表現力的尤鈴風笛。

尤鈴風笛的全面革新主要體現在三方面:一是旋律管。旋律管不再由笛管+附加管兩部分組成,僅有1根開有8個音孔的笛管,音域范圍可達2個八度。旋律管的末端依舊為開放型端口,但風笛手從站式演奏變為坐式演奏。使用這種演奏姿勢能將旋律管的末端垂直置于腿之上,使其成為閉合的笛管,若配合手指按住笛管上的全部音孔,能使旋律管停止發聲。正是由于旋律管的這一改變,尤鈴既能奏出其特有的斷奏音響效果,還能通過爆破音(Popping)技法奏出重音的音響效果。

二是持續音管。保持著三根持續音管的構造,但將最長的低音持續音管設計成U型構造,方便尺寸較長的低音管在演奏時能全部放置于腿上。三是添加和弦管。和弦管的設計源自穆塞特風笛的啟發,該樂器擁有兩根可同時演奏的旋律管。雖然持續音管的出現已使尤鈴演奏的音樂具有多聲部的音樂特性,但每個持續音管只能奏出一個固定不變的樂音,無法為旋律管奏出的高聲部帶來富有流動性的伴奏聲部。

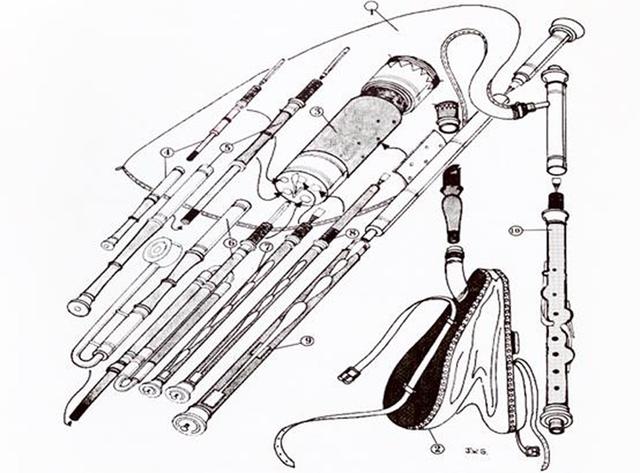

因此,愛爾蘭人于1780年為尤鈴風笛添加了一根與旋律管較低音域范圍相近的和弦管——高音和弦管(TenorRegulator),管上的音孔分別裝有可控制音孔閉合的音鍵,用手掌根部按壓按鍵即可奏出相對應的樂音,類似于第2根可演奏簡單旋律的旋律管。此外,管的末端為封閉端口,只有當音鍵被按下和弦管才會發出聲音,使得和弦管能同旋律管一樣奏出斷奏的音響效果。至1820年,又相繼添加了具有相同功能、但音域范圍較低的中音和弦管與低音和弦管。3根和弦管可同時發聲,奏出具有不同色彩的和聲音程或由3個音組成的非三度疊置關系的和弦,至此標志著尤鈴完成了全面的革新。該圖中①為風袋、②為風箱、④-⑥為持續音管、⑦-⑨為和弦管、⑩為旋律管。

(二)尤鈴風笛活躍于古典音樂和民間音樂之中

革新后的尤鈴風笛不僅能同時演奏旋律聲部與伴奏聲部,而且旋律聲部能表現音色和力度的變化,伴奏聲部具有豐富的和聲色彩和多變的節奏律動。如此細膩的情感表達,使得尤鈴風笛成為18至19世紀愛爾蘭古典音樂和民間音樂中最受歡迎的樂器,其具體表現如下。

一方面,繼《乞丐歌劇》后,愛爾蘭的古典音樂家們延續著對風笛樂器的情有獨鐘,創作了大量由尤鈴風笛演奏的音樂。例如,1783年上演的喜歌劇《一個貧窮的士兵》(ThePoorSoldier)使用尤鈴風笛為劇中由愛爾蘭“小調”改編的二重唱《離開我的視線》(Outofmysight)伴奏。1791年上演的芭蕾舞啞劇《奧斯卡和馬爾維納》(OscarandMalvina),其中的序曲由尤鈴擔任主旋律,豎琴為其伴奏。

這部芭蕾舞啞劇在都柏林、科克、利默里克等城市以及英國、德國、美國都受到極大的歡迎。音樂家們不僅將尤鈴風笛作為聲樂或舞蹈的伴奏樂器,而且將其發展為一件在面向公眾的舞臺上(如歌劇院、音樂廳)演奏的獨奏樂器。1788年,在一場公開的音樂會中,風笛手丹尼斯·考特尼(DenisCourtney)以獨奏的形式向聽眾們展示了這件樂器美妙的音色和他卓越的演奏技巧,由此開啟尤鈴在古典音樂中的獨奏表演形式。

另一方面,尤鈴風笛依然在人們的日常生活中發揮著極大的功用,是婚喪嫁娶、節日儀式、社交娛樂等民間活動中最常使用的樂器。比如,一位于1751年來到愛爾蘭的旅行者曾如此描述:每個村莊都有一名風笛手,在夜幕降臨的傍晚,村子里年輕的男女們都會聚集在一起,伴著風笛聲歡快地跳舞。這種社交活動使大家在輕松、愉悅的氛圍中結識新的朋友。又如,一位于1776-1779年到訪愛爾蘭的英國地理學家曾記錄:舞蹈是生活在愛爾蘭底層社會的人們最喜愛的社交活動,舞蹈家們常常以巡游演出的形式活躍在鄉村,為他們伴奏的是演奏風笛或小提琴的盲人音樂家。

尤鈴風笛的盛行持續到1860年左右。19世紀中葉“土豆大饑荒”災害帶來的經濟危機和英國對愛爾蘭長期暴力殖民統治帶來的動蕩政局,使音樂的生存環境遭到了嚴重破壞,尤鈴風笛漸漸淡出了人們的視野,風笛文化也隨之凋敝。

(三)尤鈴風笛之于現當代愛爾蘭的意義

尤鈴風笛的衰落是否再次意味著愛爾蘭的風笛文化重新面臨消亡的困境?回答這個問題,需要將尤鈴風笛的發展置于當下的文化語境中,審視其所傳承的風笛文化之于現當代愛爾蘭的意義。

19世紀末至20世紀上半葉,是愛爾蘭由失去主權走向獨立的時期。面對英國統治者在政治與經濟上的統治和盤剝、對民族形象的肆意扭曲和大力打壓,愛爾蘭的文學和藝術領域提出“去英國化”和建構“愛爾蘭性”的主張——從文化上去除英國的影響,通過復興古代文化遺產,實現民族身份的建構。作為愛爾蘭人智慧結晶的尤鈴風笛,因傳承著古老的風笛文化和英勇不屈的民族精神,自然被視為既能夠代表本民族燦爛輝煌的古代文明,又具有高度愛爾蘭根性特征的藝術形式。

隨著民族解放運動的高漲,尤鈴風笛由農村向城市開啟全國范圍內的復興之路。風笛音樂再次回響在愛爾蘭這片土地上,它不僅僅是人們日常生活中的娛樂消遣,更重要的是通過笛聲喚醒人們從精神上回到過去的時代,再現英雄戰士們奮勇抗擊外敵入侵的歷史場景,凝聚著人們反殖民統治的堅定信念和決心。由此可見,風笛文化的再次復興代表的是一個民族的覺醒,體現的是愛爾蘭人通過尋求文化根源以實現對自身文化的修復和重構。

進入20世紀末,政治獨立的愛爾蘭在經濟上也呈現強勁的發展勢頭,為尤鈴的傳承發展營造了更為良好的生存環境。雖說在經濟全球化的當代,許多國家的傳統音樂都不同程度地面臨著衰落的困境。但在愛爾蘭這樣一個將傳統音樂視為民族精神之靈魂的國度,尤鈴風笛不僅沒有衰落,反而在身處次文化的地位中,因其蘊含的民族文化具有鮮明的根性特征,而被打造為國家層面之于世界的文化展示,廣泛地應用于民間音樂、流行音樂、電影音樂,發揮著音樂的政治、經濟、文化功用。尤鈴所承載的愛爾蘭風笛文化借助現代多元化的傳播媒介和完善的傳播模式,開啟了其在全球范圍內的廣泛傳播,在文化一體化的當代凸顯出愛爾蘭文化的獨特性和差異性。

風笛是愛爾蘭傳統音樂中的瑰寶。自公元5世紀起,它便在宮廷宴會、宗教祭祀、行軍打仗中占據著一席之地。雖然該時期使用的風笛僅由風袋、嘴吹管、一根旋律管構成,但風笛的出現印證著愛爾蘭擁有輝煌的、可以與古羅馬相媲美的早期文明。進入中世紀,風笛逐漸融入人們的日常生活,發揮著多種歷史功用。它不僅僅是游吟詩人最喜愛的樂器,用于節日儀式、娛樂慶典、婚喪嫁娶等各類民間活動中,還與宗教音樂活動有著密切的關系。風笛因其響亮的音色,更是行軍打仗中必不可少的作戰樂器。風笛的形制在保持著上述原構造的基礎上,于13至15世紀相繼增添了兩根持續音管,被正式命名為戰爭風笛。風笛在中世紀就形成了深厚的演奏傳統,它在愛爾蘭人心中不僅僅是一件樂器,更是人們寄托思念、凝聚力量、傳遞信念的寄懷抒情之物。

18世紀,戰爭風笛被迫退出歷史舞臺,恪守在固有習俗的愛爾蘭人將風笛文化傳統寄托于外來的田園風笛之上,幾十年間不斷對其革新,創造出獨特的尤鈴風笛。風笛不僅重現于民間音樂活動,而且在古典音樂的舞臺上大放光彩。從戰爭風笛到尤鈴風笛的演變,代表著富有創造力的愛爾蘭人在困境中對本民族文化的堅守和對外來文化的同化。

自19世紀中葉至20世紀,風笛再次經歷了從消亡到復興。在這段特殊的歷史語境中,風笛被賦予了更多的政治意義和社會功用,它因其具有的“愛爾蘭性”,被塑造為反殖民統治、重塑民族形象的利器。風笛的復興代表的是一個民族的覺醒,是社會發展的必然產物。在全球一體化的21世紀,風笛被視為愛爾蘭國家形象的標識,開啟了其在全球范圍內的文化傳播。風笛的再次盛行為愛爾蘭人帶來了民族自豪感和歸屬感,實現著愛爾蘭人在文化趨同的當代,對民族身份的建構。