圣母瑪利亞搖籃曲鋼琴(正經有料的高保真耳塞——aune Jasper)

音箱-大耳-耳塞,在民用音頻市場,主流回放設備的小型化趨勢是一種不可逆的潮流。對于我個人而言,在與HiFi“交友”的這二十多年間,打交道最多的還是傳統的開放式大耳。早年站在個人音頻舞臺中央的也正是HD580這類產品,塞子在當年仿佛只有丫鬟命。彼時大耳機的技術水準也明顯比耳塞更高,其通透自然的聲場、震撼的低頻和強大直接的揭示力,讓主玩音箱的劉漢盛前輩都說“要以耳機為師”。近八年來,耳塞的復雜度、技術實力和價格,都越來越高了,也逐漸成為了耳機發燒友聽音的首選,這是生活節奏高速化、房價高升化時代的必然。我這些年隨著外出、隔音聽歌需求的增多,也燒了不少耳塞。塞子成為行業風口后,中外各路品牌都投入耳塞開發大軍,使得我們這些燒齡不低的人,都感覺在“塞海”中挑對產品很不易。當我知道算和我有點機緣的aune也做了一條叫Jasper的耳塞,定位在2000元這個不算太高的價位,卻被業內一些資深玩家譽為“古典神器”,我的好奇心便被點著了,于是托朋友借到了一條樣機。實際試聽下來,感覺有值得聊聊的點,遂借此文和大家分享。

aune的技術修煉

aune于我而言其實不算太熟,但它的母體HiFiDIY論壇,我從11年前就有點接觸了。

HiFiDIY在電子技術上,有著約80多款各種音頻設備套件/整機開發的經驗積累;在電聲技術上,也早有著理工男式的沉淀:2009年他們就聯合70年歷史的單元巨頭SEAS西雅士,開發了優秀的兩分頻音箱套件Clair。那時我尚在發燒中期,也在書房的第2系統中裝了一對Clair,還倒騰幾種分頻器里的電容來調整音色。2010年,他們推出實用的音箱聲學測量套件,我也裝了一套來做聲學測量。2013年他們精進了箱體和分頻器設計后,又推出了Clair2音箱套件。并在2016年,深入了振膜、磁路的設計和軟件有限元仿真,定制并測量選定了雙層陶瓷夾鋁鎂合金的頂級三文治中音單體M18N,還結合鈹高音/鉆石高音的測量分析,做了新音箱的完整設計。換句話說,aune這個開發Jasper的雅韻聲學團隊,已經有5-10年的單元、箱體、分頻器的開發、測量分析、整體設計經驗了。無巧不成書,當年參與我家Clair音箱的開發的兩位設計師,如今正是Jasper開發團隊的核心成員。

Jasper技術簡析

熟悉揚聲器的朋友都知道,動圈耳塞的單元、腔體在設計上用的理論、在仿真上用的軟件和測量上用的儀器和分析軟件,都和動圈音箱非常接近。所以,雅韻聲學團隊之前積累的電聲技術,在Jasper的開發過程中起到了不小的作用。

在我借到樣機、煲塞的同時,我也去搜索Jasper各方面的資訊,在品牌方自己理工男式的解讀里,我發現了一些有趣的點。他們宣稱Jasper是:“遵循標準電聲規范,從單元的振膜、磁路、到腔體和導管的微觀形體和尺寸,都用軟件仿真和3D打印實物去做技術研究的”。在萬元耳塞一抓一大把的2020年,肯在1條2000元耳塞上這樣努力的應該非常少。那到底Jasper在技術上有沒有料,我作了一番相對深入的研究:

1、單元結構上,他們選了動圈,官方說是因為動圈最成熟、動態特性超強。我則認為:動鐵、靜電單元的開發,高度依賴他們暫時還不足的體量。而動圈他們吃得很透,并有能力從單元要素的細節優化做起,這樣就能拿到最終音質的更多控制權。

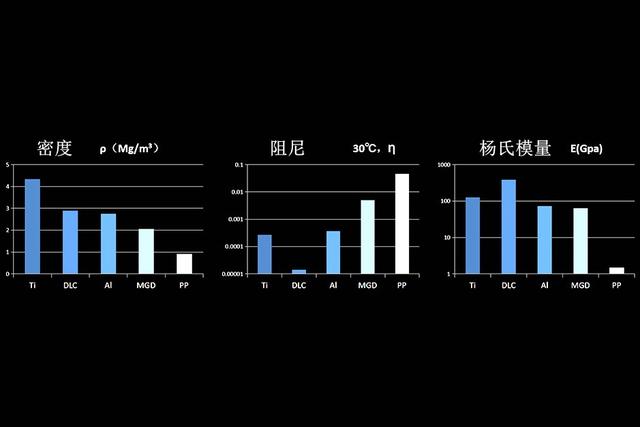

2、單元的振膜上,aune沒有選擇單層單一振膜材料的技術路線,而是延續M18N三文治單元的多層振膜路線,經過仿真和實測,敲定用多層的MGD多維振膜。我細看廠方爆炸圖,明明只有兩層,就去官網客服留言“質問”他們。客服和工程師確認后回復說:那爆炸圖是示意性的,實物肯定不止兩層。選這款多層振膜是因為有下面3大優點:

①多層材料避使振膜的諧振點更分散,總振動質量也輕(比鋁還輕,接近PP),這樣振膜的瞬態才能動如脫兔;

②有加較深的強筋設計,且多層材料總剛性很高(楊氏模量接近鈦,遠高于PP),這能盡量讓振膜因分割失真造成的雜音“靜如處子”;

③優選的多層振膜能獲得上佳的總阻尼(明顯高于鋁和鈦),能有效減少多種有害諧振,利于保留原音的純粹。

3、振膜確定了之后,與之珠聯璧合的磁路,就是這單元的第二秘訣。當下的強磁技術是很成熟的,所以aune沒去追多少個特斯拉的磁場強度,而是走深一步,利用有限元分析軟件,通過軟磁、硬磁材料的優選組合,降低軟磁部分的互調失真,帶來更高的聆聽清晰度。再加上磁路的超線性對稱設計,使得音圈在整個運動路徑上,磁路都線性且對稱,這就保障了不同振幅下的聲音,都有很高的清晰度。

4、單元整體優化好了,好耳塞還必須做出一個與單元能琴瑟和鳴的腔體。這在音箱和動圈耳塞的設計中,都非常重要。差勁的耳塞腔體,會在腔內駐波、幅頻特性等方面,毀掉一個優秀的單元。為此,研發團隊用了大量的電腦仿真,再用3D打印把仿真精選出的腔體快速做出實物,來做客觀測量+團隊聽音,才選定量產的腔體。其中,振膜前腔和后腔各開1個泄壓小孔的設計,我很喜歡。這樣平衡了耳朵鼓膜的氣壓,振膜的運動也比閉合腔體更自由,能更好地保護聽力,適合長時間聆聽。(大家試聽和欣賞都請注意這兩孔的防堵)

耳朵做裁判

Jasper從振膜-磁路-腔體優化上,積累了電聲技術的內力;這是決定性的重要,但仍不能完全取代聽感。最終我們發燒友的耳朵說好,才是真的好。這次試聽為了避免音源瓶頸,選了中國最強的兩分體“便攜”機乾龍盛QA390+PS1電池再生電源;我是平衡黨,線材瓶頸則用澤鋒的蝰蛇4.4升級線去避免。全套用威信天碟《S'WonderfulJazz》+掃頻信號文件,24小時連續煲足6天再聽。

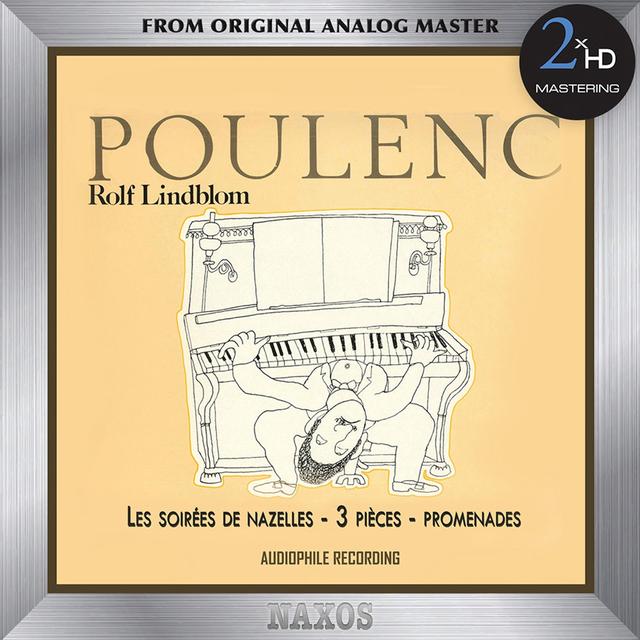

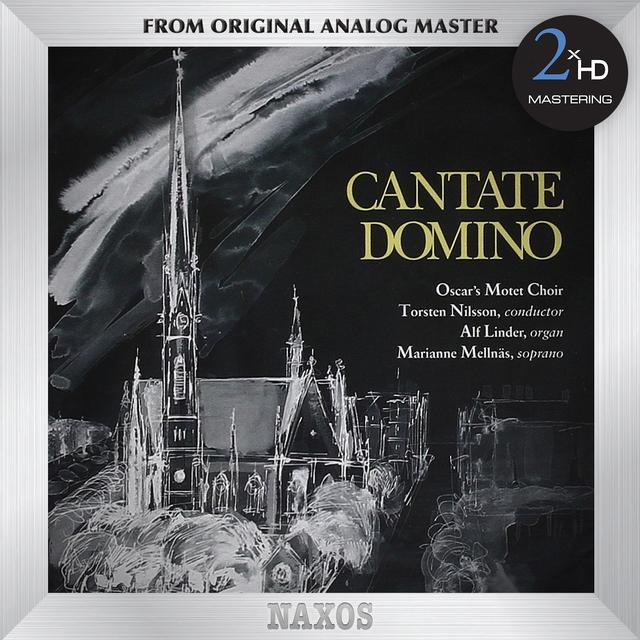

試聽參考碟來自瘋狂的2xHD公司的DSD128專輯《寶碟發燒最精選PropriusRecordsAudiophileBest》,這是一張用我敬愛的Proprius寶碟公司的多盤模擬母帶制作的精選天碟。

在聲音的總體呈現上,我覺得平衡驅動下的Jasper,低頻厚實、中頻準確通透、高頻不張揚,走的是干凈、平衡、自然,且透明度、立體感出彩的素質塞路線。尤其高透明度這一特性,符合我一貫的偏好。

先聽的是第7首《Préambule》鋼琴獨奏。用這套搭配聽來,寶碟2016年的新錄音,依然保有他們“高質感、高臨場感而豪不夸張”的寶貴傳統。剛開聲是低音區的快速擊鍵,Jasper聽來電光火石,而且琴聲扎實,厚度和力度都足。這種高速、大能量的琴聲會激發我情緒上的緊張感,而耳朵卻不覺得MGD振膜再生的聲音有聲學上的撕裂感。我試著加大了9格音量聽這段難播的前奏,Jasper依然保留低失真、無撕裂感的穩定發揮,下潛和力度也都到位。隨后中音、高音區的鍵位都加入進來,這樣就能感受到Jasper三頻是很均衡的(以我口味來講,中音有微凹一點),而且透明度和瞬態都很好,音色很準、每顆音符聽來也都很干凈,不同鍵位相對的左右位置差別也清楚交代。雖說不到“粒粒皆清楚”,但肯定沒因為失真大而粘糊成團的感覺。相反,我能感受到最左邊和最右邊的琴錘激發的聲音隔得挺遠的,使我覺得我聽的是一臺約為9尺的大三角鋼琴。而且1分40秒后高音鍵位的余音裊裊,尾音消散很順滑,空間殘響也告訴我錄音的空間也挺大。對比之前的鋼琴曲聽感,Jasper這樣的平衡度、猝發音力量感、瞬態速度和聲場刻畫力,應該是我在這個價位的塞子所沒聽到的。

再聽第4首女高音+大管風琴的《圣母瑪利亞搖籃曲》。選自寶碟1976年錄的超級天碟《黑教堂》,這首我稱為“最發燒圣誕音樂”的藝術歌曲,我約從20年前開始聽,盡管以前不懂德文歌詞的含義,心靈卻常被它撫慰。管風琴低音管以聲場遠處右下方的音浪開場,貼地而行,Jasper能很好、很干凈結實地還原這音浪的漲落和龐大形體。稍后高音管的結像也能定在左上方高處,高中低音管的聲音在教堂回蕩的堂音,也很好地勾勒出教堂的寬敞和高聳。Jasper很準確地還原了高、中、低音管的相對形體、相對位置和總體空間感,而且龐大又高能量的低音管音浪,不會干擾高音管的纖細形體和高處結像。這一小段考趴過很多塞子,沒想給Jasper順利通過了。女高音Solo的結像立在中間,Jasper演繹下的她仿佛站在一個不止1米的臺上,頭面部是微仰朝上的,還能明確聽到歌唱時嘴型左右小幅擺動的效果。這女聲真是非常干凈,Jasper再生出來沒有一點齒音、雜音,更不會被管風琴的音浪“帶節奏”而亂了結像形體。平衡且還原度好的系統聽這女聲,真會像這次聽Jasper一樣,感覺到沁人心肺的“圣潔”感,尤其是管風琴+高教堂營造出的大聲場包圍著我們時,心境祥和安寧。44年前簡單的雙麥克風錄音,用價格很友善的Jasper聽來也這般傳神,寶碟的錄音技術,內功也真深厚。本專輯第3首的原專輯《當鋪爵士》也同樣是寶碟簡單雙麥錄音的傳世杰作。

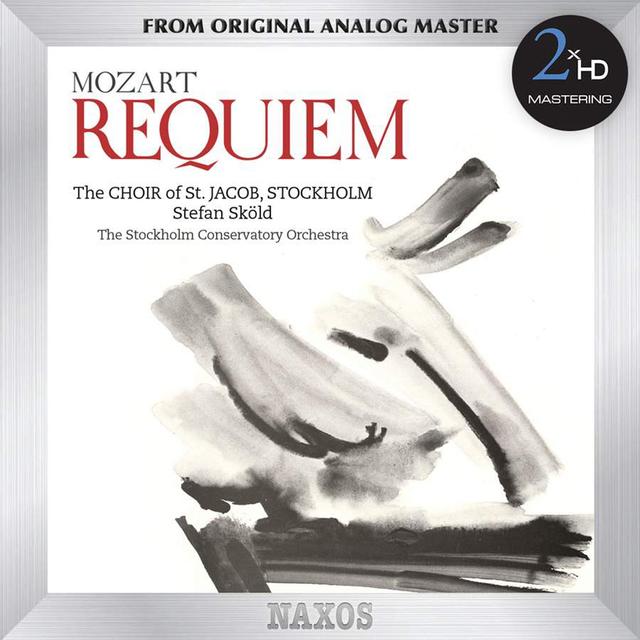

用Jasper聽過名義樂器之王鋼琴和實際樂器之王管風琴考題之后,進入大家喜聞樂見的大編制交響樂考題。選第12首《莫扎特D小調安魂曲(節選)》。這版比卡拉揚版、阿巴多2012琉森節慶管弦樂團版,都快點。而且約50人編制的大合唱團,各聲部之間恢宏互動的清晰度,是非常精彩但很難還原的。Jasper面對這樣的考題,冷靜作答:先重構樂團在前、約4排站的合唱團在后的聲場框架,而且聲場的總深和總寬都很棒,還能聽出一些聲場高度。第一、第二男/女高音和低音共8個聲部的相對位置也能很好地在重播聲場中區分,而且樂團和合唱團齊奏時,也能保持這種相對位置差別不變形。這樣高透明度和高3D感的聲音,非常對我胃口。尤其2分23秒大合唱團整體收住聲音時,那種大跨度人聲在空間消散的尾音,還原得非常線性、細膩、完整,看來Jasper在磁路上的優化,是有料到的。我手癢拿了某歐洲品牌更貴些的塞子來聽這一段,合唱團各聲部的透明度和3D感,以及合唱團尾音消散的線性度和完整度,都沒討到什么便宜。

3首難播的音樂聽下來,Jasper都以這個價位少見的高分通過了考核。我認為,如果是恰好和我一樣,以聆聽古典、爵士等高保真錄音為主,追求高還原度的聲音的燒友,會很大程度上被Jasper的整體表現所打動。

Hi-Fi靠技術,還是藝術?

Hi-Fi一詞,幾乎大家都知道本義是“高保真”。但當下國內燒界和業界的語境中,似乎過多地強調了HiFi的品味、格調和藝術性,而忘卻了無論便攜、臺式還是落地式的HiFi產品,都是以電子、電磁和電聲的技術為根的。近年來,耳塞界做產品的方法可謂八仙過海,而在我看來:唯有在研發、驗證、生產和一致性管控等方面多做技術努力,才是做出優秀HiFi產品、保障燒友聽得開心的根本。兄弟們又是怎樣看的?

本文作者簡介:

DarkKnight

入坑發燒25年多;

資深手癢派兩聲道玩家;

把玩&調整過近百套音箱、耳機系統;

極品人生、HiFiDIY、綠壇資深用戶