二胡獨(dú)奏教學(xué)曲欣賞(一代宗師劉天華和他的二胡作品賞析)

-

樂(lè)器資訊網(wǎng)

樂(lè)器資訊網(wǎng)

- 二胡

-

2024-07-13 19:28:01

2024-07-13 19:28:01 - 瀏覽量:112

視頻加載中...

胡琴源自奚琴,公元8世紀(jì)就已在唐代宮廷中使用,稱為嵇琴。北宋宮廷的嵇琴獨(dú)奏已具有高超的演奏技藝。伴隨著戲曲藝術(shù)的發(fā)展,胡琴逐漸成為必不可少的伴奏樂(lè)器,用來(lái)為戲曲演唱托腔,琴師成為文場(chǎng)戲伴奏的主要角色。20世紀(jì)上半葉,劉天華作為最具代表性的胡琴藝術(shù)家,從傳統(tǒng)文化與新文化藝術(shù)中汲取營(yíng)養(yǎng),并進(jìn)行新的創(chuàng)造,貢獻(xiàn)出一批令世界矚目、國(guó)人喜愛(ài)的胡琴藝術(shù)經(jīng)典作品。本期經(jīng)典藝術(shù)講堂,著名二胡演奏家宋飛將為您講述胡琴藝術(shù)家劉天華的音樂(lè)生涯和對(duì)二胡經(jīng)典作品的解讀,帶領(lǐng)您走進(jìn)二胡藝術(shù)殿堂。

在中國(guó)近代音樂(lè)史的百年發(fā)展中,劉天華(1895-1932)作為當(dāng)之無(wú)愧的中國(guó)現(xiàn)代民族音樂(lè)一代宗師,就其貢獻(xiàn)和成就而言,可以說(shuō)為中國(guó)民族器樂(lè)藝術(shù)的發(fā)展開(kāi)辟了新的道路,奠定了百年基業(yè)。作為作曲家、演奏家的劉天華,其音樂(lè)實(shí)踐,已被當(dāng)世學(xué)者稱為“樂(lè)府泰斗”(黃自、汪頤年挽聯(lián))、“中西兼擅”。劉天華的音樂(lè)實(shí)踐是以國(guó)樂(lè)的振興、與世界音樂(lè)的“并駕齊驅(qū)”為己任。出生于江蘇江陰的劉天華,年輕時(shí)便對(duì)傳統(tǒng)音樂(lè)產(chǎn)生濃厚興趣,他向江南名家周少梅學(xué)習(xí)二胡,向琵琶崇明派代表人沈肇州學(xué)習(xí)并掌握《瀛洲古調(diào)》全套琵琶譜的演奏,成為地道的民族音樂(lè)傳承人。

劉天華被視為中國(guó)二胡演奏學(xué)派的奠基人。他在二胡的創(chuàng)作上,以民族音樂(lè)的語(yǔ)言與表達(dá)為傳承和創(chuàng)新的根本,同時(shí)借鑒了西洋器樂(lè)的創(chuàng)作和演奏手法,巧妙地把民族音樂(lè)語(yǔ)言的表達(dá)與西方作曲的創(chuàng)作、演奏技法相糅合,在演奏技法上運(yùn)用揉弦、輪指、泛音、顫弓、頓弓、獨(dú)弦以及確立和運(yùn)用多把位演奏法,通過(guò)拓展二胡的創(chuàng)作語(yǔ)言、豐富二胡的演奏技巧、深化二胡表現(xiàn)的情感內(nèi)容、賦予二胡作品以新的創(chuàng)作題材。

劉天華的音樂(lè)創(chuàng)作成就,主要在民族器樂(lè)曲方面,其創(chuàng)作的10首二胡曲,每一首都有自己獨(dú)特的風(fēng)格,每一首都是中國(guó)二胡藝術(shù)作品中無(wú)可替代的經(jīng)典傳世之作。

《病中吟》

又名《安適》或《胡適》,是劉天華先生的處女作,從初稿到定稿,共花了八年的時(shí)間。天華先生說(shuō),“病中吟”并不是生病的意思,而是心中苦悶如病,是心中苦悶而產(chǎn)生的歌。作者將當(dāng)時(shí)郁郁不得志的心情、人生安適的感嘆、逆境中的掙扎和走投無(wú)路的痛苦都傾注在樂(lè)曲當(dāng)中,通過(guò)音樂(lè),將時(shí)而幽咽微吟、時(shí)而激憤高歌、時(shí)而深情傾訴、時(shí)而呻吟嘆息,表現(xiàn)得淋漓盡致。

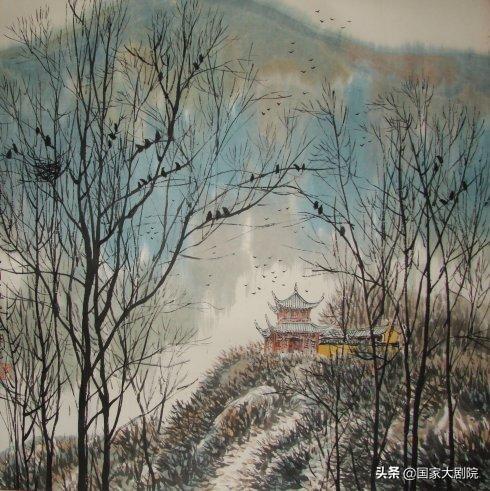

《空山鳥語(yǔ)》

其初稿寫于1918年,標(biāo)題采自于唐王維詩(shī)“空山不見(jiàn)人,但聞人語(yǔ)響”(《鹿寨》)。在此曲中,劉天華創(chuàng)造性地運(yùn)用三弦拉戲式的模進(jìn)手法,描繪了深山幽谷,百鳥嚶啼的優(yōu)美意境,是一首極富形象性的作品。從這部作品中也折射出了中西音樂(lè)結(jié)合觀念的可行性與重要性。《空山鳥語(yǔ)》在技術(shù)上和思想上都明顯領(lǐng)先于時(shí)代,借鑒很多新的創(chuàng)作手段和方法,追求作品的思想性。他極大地發(fā)掘了二胡的表現(xiàn)力,引入新的技巧、改革樂(lè)器、改進(jìn)記譜方法等都對(duì)二胡演奏藝術(shù)起到極大的推動(dòng)作用。

《燭影搖紅》

是劉天華創(chuàng)作的最后一首二胡曲,作于1932年。此曲是一首舞曲,借廣東小曲中的標(biāo)題采用三拍子的華爾茲節(jié)奏,將繼承和借鑒相結(jié)合,在人們眼前展現(xiàn)了一派華麗、輝煌的舞會(huì)場(chǎng)面,顯示出獨(dú)特的風(fēng)格。樂(lè)曲情緒歡快,旋律流暢,使人陶醉;但此曲又并非盡情歡樂(lè),恰似一個(gè)受壓迫的歌女,強(qiáng)顏歡笑,婆娑而舞,在華麗、激情的曲調(diào)中蘊(yùn)含著悲哀和惆悵,其含義深刻,令人回味。

該曲以樂(lè)景寫哀景的象征標(biāo)題與旋律抒寫出一種大廈將傾、狂瀾近倒、當(dāng)以警醒的末世感傷情結(jié),潛藏著“太山壞乎、梁柱摧乎、因以涕下”的時(shí)代感慨;可謂一首于輕快旋律中透露出憂慮、歡樂(lè)場(chǎng)景中體現(xiàn)出哀傷的,表現(xiàn)了美麗的清冷、無(wú)奈的歡快、沉重的苦悶與不可預(yù)測(cè)的亡國(guó)破家痛恨交織在一起的,具有象征暗示意味、清冷焦慮情懷的“悲愴奏鳴曲”。其標(biāo)題是詩(shī)意化的,然而融入了悲憫與警示;其節(jié)奏是西洋舞蹈化的,可又透露出縷縷憂郁與感傷;其曲式是傳統(tǒng)變奏化的,卻頗具慨嘆與長(zhǎng)恨的意味;而題材則飽蘸著深沉的時(shí)代覺(jué)醒、民族憂患與國(guó)家興亡意識(shí)。

本期主講人簡(jiǎn)歷

宋飛,著名胡琴表演藝術(shù)家、教育家、博士、碩士研究生導(dǎo)師。曾任職于中央民族樂(lè)團(tuán)、中國(guó)音樂(lè)學(xué)院。現(xiàn)任中國(guó)戲曲學(xué)院副院長(zhǎng)、教授。中國(guó)音樂(lè)家協(xié)會(huì)副主席、中國(guó)音樂(lè)家協(xié)會(huì)表演藝術(shù)委員會(huì)主任、二胡學(xué)會(huì)會(huì)長(zhǎng)。曾榮獲國(guó)務(wù)院頒發(fā)的特殊貢獻(xiàn)獎(jiǎng)、獲國(guó)家表彰的“中青年德藝雙馨文藝工作者”稱號(hào)。曾獲首屆“ART”杯國(guó)際比賽二胡專業(yè)組一等獎(jiǎng)(1989),中國(guó)“金唱片”獎(jiǎng)(2003),中國(guó)唱片“金碟”獎(jiǎng)(2005),中國(guó)十大發(fā)燒唱片獎(jiǎng)(2006)、中國(guó)音像博覽會(huì)“特金獎(jiǎng)”(2006),亞洲十大發(fā)燒唱片最佳唱片獎(jiǎng)和最佳演奏獎(jiǎng)(2007),杰出民樂(lè)演奏家(2017)等重大獎(jiǎng)項(xiàng)。

藝術(shù)普及教育部/策劃

宋飛/文

呂天一/整理