二胡小和尚排水(華漕有個“泥人徐”,用雙手記錄時代)

他是一位年輕的父親,也是一位熱心的志愿者。他是一位泥塑藝人,與其他文字記錄者不同,他用自己的泥塑記錄生活,歡唱歲月。他就是泥塑藝人——徐時歡。

泥塑藝人徐時歡

跟小徐見面這天很熱,足有三十多度,到達他工作的閔行博物館門口時,恰逢閉館,保安人員說沒接到通知有人來訪,讓我等一下。正詢問間,遠處出現一個跑者,戴著口罩,大步朝我們奔來。他跑姿很好,看上去有跑步基礎。我當時就有些感動:這么大熱的天,他卻跑得這么急,看得出這小伙時間概念很強,既珍惜自己的時間,又尊重別人的時間。奔到門崗,除下口罩,我聽到保安員們異口同聲說:“原來是徐老師!”徐老師喘著氣說:“是的,是我的客人。”

坐下后,我開門見山地問:“這么熱的天,你怎么還戴著口罩?”小徐說:“疫情期間我一直在當志愿者,戴著口罩到處跑。時間一長,口罩戴慣了,就除不下了。”

他說完一笑。我聽著,心里卻不好受。疫情期間,我們封閉在家,受到一批批志愿者的關心照顧。想起那些刻骨銘心的日子,誰心里沒有些波瀾呢?

小徐跟我說起的第一個地方是許浦村。

許浦村我不陌生。因為地理位置優越,幾千名打工者都聚居在此。許浦村臨近蘇州河,河水縱橫,密如蛛網,是名副其實的水村。那年,村里迎來了市委主要領導,他特地前來視察河道水情。村里外來人口多、排水設施老,許多人家污水直排小河,常年以來,這里河水黑臭,令人掩鼻。市委主要領導視察后,市里發出“整治黑臭河道”的命令,許浦村接令即行,拆違建、挖河底、排污引清、重整鄉土,終于又把村子重建為美麗鄉村。

然而疫情襲來,許浦村成了“重災區”。徐時歡所在的工作隊,是最早進入許浦村的志愿服務隊之一。小徐記得,他們是傍晚進入村口的,村干部早就為他們準備好了場地桌椅。當時,疫情十分嚴重,街頭巷尾,談虎色變,村民情緒已經到了“風聲鶴唳、草木皆兵”的地步。小徐心里也有很多想法,他是小家庭的“一家之主”,是一個爸爸;如果自己被感染,怎么對得起相濡以沫的妻女倆?但小徐作為一名共產黨員,時時都在問自己:這一刻不上第一線,誰上?!

他和同行的志愿者們把恐懼和憂慮埋在心底,來到疫情最嚴重的地方。他們穿上防護服,戴上防護面罩和口罩,一次次檢查自己的裝備,在寒風呼嘯的夜晚,勇敢站上第一線。

來自全國各地的打工者和許浦村鄉親們,掂得出這些夜晚的分量,也掂得出這一支志愿者隊伍的分量。幽暗的燈光下,一張張口罩遮住面孔,一雙雙沉默的眼睛在口罩上方注視他們。許多人會在這樣的時刻,想起那首名叫《你是誰,為了誰》的歌……

這一晚,小徐他們在許浦村,一待就是六七小時,他們檢測了一千多人的核酸,為控制疫情贏得了寶貴的時間。半夜過后他們才撤走,按規定住進隔離區域。小徐記得,等到大家小心翼翼脫下防護服,洗刷消毒完畢,上床睡覺時,天已快亮了。

這樣的夜晚,這樣的黎明,對小徐來說已是常態。最緊張的幾個月,他們晝夜出擊,一天里要去許多地方。在以華山醫院(虹橋院區)為中心、向東西北三面輻射出去的大片土地上,經常可看到他們忙碌的身影。現在,這里許多大樓都已竣工,以華山醫院(虹橋院區)為代表的一批醫療服務單位,都已開始為“大虹橋”地區的繁榮貢獻力量。當年曾在這里流汗出力的建設者們,想必不會淡忘那群在風險中出沒的年輕人吧。

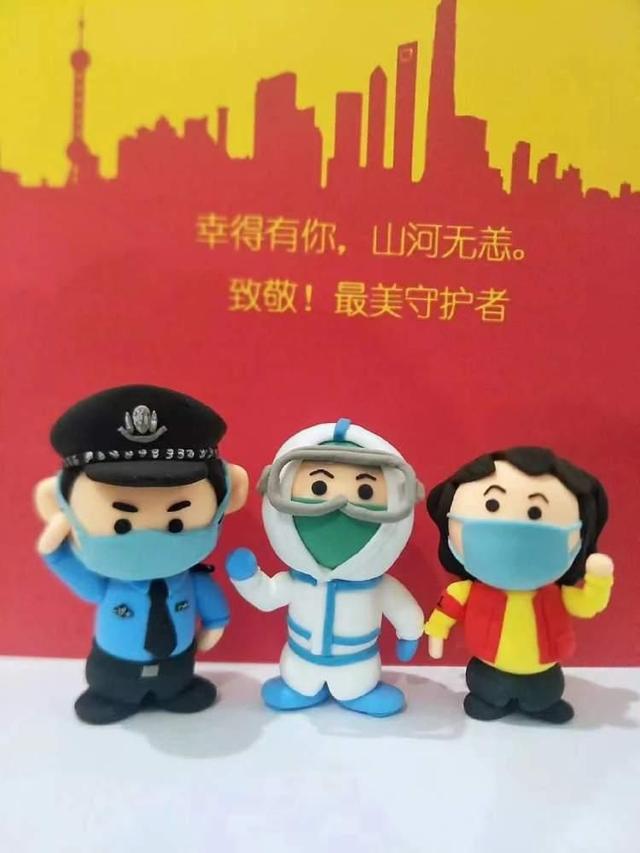

每次“抗疫急行軍”歸來,志愿服務隊必須隔離居住。關在小房間里,小徐就用泥塑人物來記錄這一段段非常生活:“今天赴紀王村執行封控任務,將有四天三夜要睡地鋪。”“今天進入陳家角村封控區,要繼續睡四天三夜地鋪。”石皮弄村、美鄰苑居委、華二居委……這些地方,都留下了他們的足跡。

只有坐在燈下,拿出膠泥,用雙手捏出一個個人物器物時,徐時歡的心才是寧靜的,頭上的星空也是多彩的。“捏塑”這一技藝,曾因使用“超輕粘土”,被說成“舶來品”,其實,它屬于地道的中國傳統泥塑工藝。跟天津“泥人張”、無錫“大阿福”、紫砂雕塑、廟堂塑像等一樣,有著悠久的歷史。徐時歡擅長這一行,大家都叫他“徐老師”。

其實,“老師”這個稱呼,徐時歡早就受之無愧。十幾年前,他大學畢業沒多久,就考得了教師資格證。當一名教師,也是父輩對他的期許。徐時歡家是“教師之家”,許多親屬都是學校教師,他本人也喜歡當老師。在許多孩子心目中,他是一個了不起的工藝老師。

徐時歡出生于華漕農村,從小喜歡跟著父母下田,在田埂上玩泥巴。2013年,他開始嘗試泥塑工藝,因為這一年,他有了一個可愛的女兒,他想親手塑出種種奇巧逼真的小玩意兒來,放在女兒床頭,引發女兒的笑聲,增長女兒的知識,陪著女兒一起成長。

沒想到,心靈手巧的小徐,無意中學到的這一手工藝,不僅使他的心與女兒的心貼得更緊,也使他的心和無數孩子的心走到了一道。憑著這一手巧活,他走出家門,走上社會,在節日的街頭、在手工藝活動基地、在博物館……他成為孩子們最喜歡的“志愿者老師”,他的泥塑工作臺前,人們總是排著最長的隊伍。

更沒想到的是,泥塑工藝還使徐時歡成了一個特殊的時代記錄者。人們特別喜歡徐時歡的視頻號“手一人”。在這個視頻號里,他把自己手下一件件作品,與一曲曲動人音樂融在一道,在短短幾分鐘時間里,教人記住歷史,還讓人想起許多、獲得許多——

《每一次逆行都能平安歸來》,塑造的是一群抗疫志愿者,畫外配的是女聲獨唱《一路生花》——

我希望許過的愿望一路生花,

護送那時的夢抵擋過風沙,

我希望許過的愿望一路生花,

將那雨中的人藏在屋檐下……

《戰無硝煙,白衣執甲》里,他用《孤勇者》贊頌著志愿者團隊的棟梁——

愛你孤身走暗巷,

愛你不跪的模樣,

去嗎?配嗎?這襤褸的披風;

戰嗎?戰啊!以最卑微的夢。

致那黑夜中的嗚咽與怒吼,

誰說站在光里的才算英雄?

《我愛洗澡》塑的是一個小孩子,在歡快的歌聲中跳進浴缸。旁邊的文字卻寫著:“爭取早日清零,回家洗個熱水澡。”我頓時想起小徐給我說的那段故事。他說他們志愿服務隊在睡地鋪的日子里,男生們都還好些,幾天幾夜不洗澡也熬得過去;最艱苦最難受的,是那些女青年,問她們最想做的是什么事,她們往往會說:洗一個熱水澡……

《馬踏飛燕》是另一個構思精妙的小品,一匹肥碩的綠色飛馬,在《賽馬》的二胡獨奏聲中,單足踏在展翅欲飛的小鳥背上,驚異而驕傲地看著世界。經歷過那個時期的人都知道,手機上的“綠碼”有多么重要,而徐時歡手下的“綠馬”,就是“綠碼”的諧音與化身,他用這一匹夸張的飛馬,來紀念那段時光。

打贏大上海保衛戰后,徐時歡才有更多時間重操舊技。不管是“舶來品”也好,是中國傳統工藝也好,反正徐時歡是迷上了這門泥塑手藝。因為它使用輕質膠泥,色彩豐富,又帶著些時髦的夸張,他更想努力塑造新作,把這門手藝推向街頭巷尾,讓年輕人特別是孩子們,在欣賞作品的同時拓寬藝術視野。

這些年來,徐時歡塑造了許多令人難忘的藝術形象。在《我愛你中國》的優美歌聲中,中華各民族兒女翩翩起舞,《五十六個民族》濟濟一堂;在《聽媽媽講那過去的事情》的童聲合唱中,搖籃與女兒成為《母親節》的寫照;《父親節》這件作品中,女孩肯定就是他女兒,而那位父親一定是他自己,因為,陪伴這對父女的,是他平時最喜歡唱的歌曲:

假如你不曾養育我,

給我溫暖的生活,

假如你不曾保護我,

我的命運將會是什么!

幾百件作品中,最令人難忘的是系列泥塑《當國寶遇見民樂》,那是徐時歡的心血之作。閔行博物館內,設有一個“民族樂器展”。琳瑯滿目的民族樂器,激發了小徐的靈感。聯想起孩子們最喜歡的國寶熊貓,他別出心裁創作了“民樂熊貓”系列。在《熊貓吹嗩吶》里,你可以聽到雄壯的民樂合奏《男兒當自強》;在《熊貓拉二胡》中,背景音樂則是哀婉的《二泉映月》……

徐時歡有一雙女人般細巧的手,還有一顆天生的愛孩子的心。因為泥塑搭起的橋梁,他的志愿者生涯里,活潑地流動著歷史與正氣、熱血與童心、幽默與風趣、故土與鄉愁……一年中最忙的月份,他要給孩子們上八次課。因為課時長、課件多,授課地點又分散,上課時還要手把手一個個地教,保證把每個孩子教會,所以,小徐往往覺得時間不夠用。他跟我說,他一直在趕時間,平素步速很快,走路往往像“小跑步”……

我看過他一節視頻課,完全是一種“沉浸式教學”,就在閔行博物館的一間小會議室里,他免費教孩子們捏塑《熊貓拉二胡》。

他問孩子們:“你們見過二胡嗎?”

有的孩子說:“沒見過。”

他就帶著他們,去隔壁“民族樂器展”現場,仔細觀看二胡的形狀與結構。他還給他們現場演示拉二胡的動作,給孩子們解釋,二胡音箱真正的蒙皮,原來是蟒蛇皮,因此我們在捏塑時,就要選一種顏色相近的彩泥蒙上去……

聽著徐時歡親切溫和的聲音,看著他手下一件件充滿童趣的彩色泥塑,我內心也涌起一陣陣沖動。

我想對他說:徐老師,我也想像你一樣,當一名志愿者,跟著你學泥塑。