冰山上的雪蓮花二胡教學(高原雷達兵的故事 又一次讓人淚崩了)

初心永固,才能行穩致遠;牢記使命,才能開創偉業。我們推出《追尋初心坐標》系列圖集,用一張張有紀念意義的圖片記錄和展現基層官兵奮進在強軍征程上的初心坐標。今天請跟著西部戰區空軍某基地的8名基層文藝骨干走近高原雷達兵,聆聽他們的強軍故事!

高原雷達兵們在無人區默默堅守,用青春和熱血編織著一道道密布的天網。

親歷!喀喇昆侖,他們用忠誠守望

■余紅春楊松松

50多年前,有一群空軍雷達兵首次登上喀喇昆侖,在“生命禁區”搭起指揮所,修筑雷達陣地,世界上最高的人控雷達站由此應運而生。他們不畏艱難困苦、甘于犧牲奉獻、忠實履職盡責、勇于開拓創新的精神激勵了一代代官兵。為表彰他們取得的成績,1964年9月,空軍授予康西瓦某營4連“昆侖山上好四站”榮譽稱號。如今,好四站精神成了高原雷達兵的精神“圖騰”。近期,又一批雷達兵進駐高原,在先輩們曾經戰斗過的地方,續寫著強軍故事。

高原慰問的第一站,隊員們在臨時搭建的舞臺頂著炎炎烈日為官兵傾情演出。小分隊在高原慰問的10天中,翻越達坂22次,為官兵送去了精神食糧。

小分隊來了,官兵就跟過年一樣。他們把衣服洗得干干凈凈,把平時不舍得吃的水果拿出來,用最高的禮遇迎接隊員們的到來。

聽說西部戰區空軍某基地抽調8名基層文藝骨干,組成“空天夢·雪蓮情”文化服務小分隊,奔赴喀喇昆侖開展慰問活動,筆者早早就訂了飛赴高原的航班,和小分隊一同到天邊邊去看望可敬可愛的戰友們。

“苦點累點不可怕,難耐的寂寞最可怕。”說到這事,被戰友們稱為“拼命三郎”的司機石玉帆臉上掛著赧然的笑容。

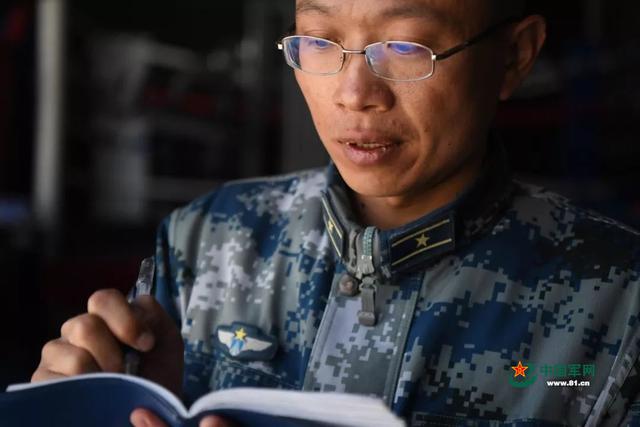

在這海拔四五千米的地方,因為不能劇烈運動,又擔心感冒,打籃球、踢足球等官兵喜歡的文體活動基本沒法開展。雷達站領導就鼓勵大家多看看書,利用學習打發空閑時間。

“小分隊來了,我們這里比過年還熱鬧。”陣地上,指導員魏國強激動地告訴筆者。聽說小分隊要來,官兵們都換上新洗的迷彩服,拿出平日里不舍得吃的水果、飲料招待他們。幾名炊事員聽說要幫廚,還特意把廚房打掃得干干凈凈。

高原生活單調乏味,官兵們從山下帶來了幾條狗,又收容了一些流浪狗,它們就成了官兵們閑暇之余的伙伴。

在臨時搭建的雷達陣地,官兵們收留了許多流浪狗,閑暇之余就跟它們逗著玩,有幾只甚至被訓練得能跟上隊伍巡邏。

隊長楊曦(右二)正在教大家怎樣使用VR設備看電影。

小分隊隊長楊曦說,因為之前做了調研,機關有針對性地購買了一批平板電腦和可穿戴的VR設備,為駐訓官兵打敗寂寞提供“武器裝備”。每到一處,他都會手把手教給官兵如何使用。

官兵們對文化服務的期盼,讓小分隊非常感動。隊員們心里都憋了一股勁兒,再難也要把節目演好。歌曲、舞蹈、相聲、小品……8名演員排了13個節目,所有人都身兼數職,趕場趕到腿軟。不論是臨時搭建的舞臺還是陣地休息室,隊員們每場演出都盡了全力。隊員閆文華在一個小品中演女一號,每次都演得非常投入而哭出來,可緊接著下個舞蹈節目,她又要滿面笑容地登場。隊員古麗跳獨舞,帶隊領導怕她高原反應厲害,勸她少轉兩圈,但她堅持每場舞蹈都跟著音樂轉夠圈數。面對官兵,她笑臉如花,轉過身去,則是大口偷偷喘氣……

第一次上高原的時候,駕駛員何永寶在陣地周邊找不到一片綠葉。今年再次來到高原,他專門帶了一盆綠植,精心照料。

一顆枝葉旺盛的綠植,給在某雷達站臨時搭建的活動板房里帶來希望,筆者看到一株綠植旺盛地挺立在窗前,讓這不毛之地充滿勃勃生機。

“上次來高原駐訓的幾個月里,看不到一點綠色的生命,所以這次特意帶了一盆上來。”司機何永寶一邊說一邊轉身拿起水壺開始澆水,然后輕輕地把花盆擺在陽光充足的地方。

參謀長何紅光說,他們剛上高原的那個冬天,天天吃罐頭食品,為了改善生活,官兵們在室內用水盆養起了蒜苗,既能吃又能觀賞。那個冬天,兄弟單位還送給他們一包韭菜,他們竟吃了一個月。

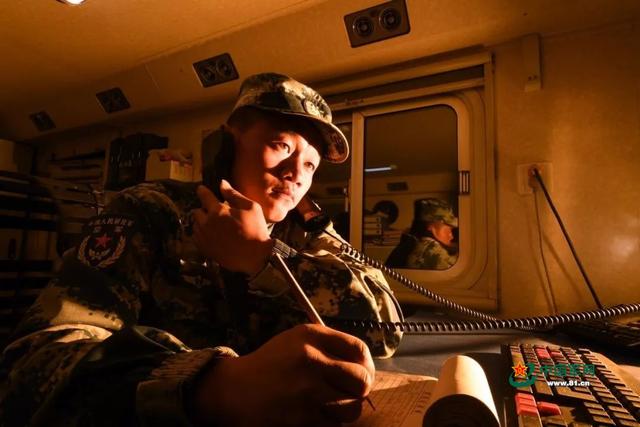

某站操縱班班長郭明昭剛上高原,反應還很厲害。他把氧氣瓶抱上了操控車,一邊吸氧一邊訓練。

高原的艱苦,有時直接威脅生命。一個普通的感冒,如果不及時采取措施,可能發展成肺水腫,甚至是最可怕的腦水腫,救治稍慢些,一條生命就會被吞噬。

某站排長田林,剛上山的時候同樣反應很大,總感覺心慌氣短。過了幾天實在忍不住了,找到隨隊軍醫一看,他的心跳竟然將近每分鐘200次!軍醫第一時間向機關和帶隊領導作了報告,部隊隨即安排緊急送田林下山治療。被強制送下高原的田林很不甘心,康復后提出申請,強烈請求再上高原。在各級領導反復勸阻和堅決反對下,他才作罷。他說,這也是他終生的遺憾。

暈車和高原反應接踵而至,讓慰問演出隊員穆巴來克異常痛苦,她自始至終沒有抱怨過一句,硬是靠著2瓶暈車藥和氧氣瓶堅持到最后。

高原官兵戰天斗地、堅韌不拔的精神感動著小分隊。女兵穆巴來克可能是此次旅途中最難受的一個,本就暈車,無人區道路崎嶇難行,加上高原反應,每次去雷達站的路對她來說都是挑戰。隨行軍醫帶了2瓶暈車藥,幾乎被她吃光了,但自始至終她都沒有叫過一聲苦。

某雷達站站長李鑫每天深夜不到雷達陣地轉轉就睡不踏實。

對于高原雷達兵來說,喀喇昆侖是把量人的尺,丈量著戍邊軍人的忠誠。

在某雷達站,官兵們把雷達架在了海拔超過5300米的山坡上,距離臨時的駐地還有一段距離。為了戰備需要,他們分出人手,由干部帶隊住在陣地上,定期輪換。小分隊得知這個情況后,堅持要到陣地為堅守戰位的戰友補演幾個節目。

一輛軍用越野車“喘著粗氣”開始爬山,一路顛簸,這情景讓筆者不禁想到了兩天前,在另一個雷達站跟隨戰士們去陣地巡邏,走的也是一條用鞋印和車轍碾成的“路”。就在渾身都要散架的時候,終于到達陣地。誰知道,剛一下車,就被迎面的狂風吹了一個趔趄,軍帽也飛出了幾米遠。

“為什么把陣地選在這里?”走進臨時搭建的住所,筆者不禁問到。

“反復勘測過了,在這里雷達性能發揮得最好。”站長張學陽的回答很簡單,他們考慮的不是如何方便生活,而是如何打勝仗,高原雷達兵的追求是多么簡單而又高尚。

“裝備也有高原反應。”雷達技師王文剛接過話題,剛上來的時候,為了選好陣地,他們攀爬了5座山,背著氧氣瓶和干糧,頂不住了就吸口氧,餓了就啃口馕,就口雪。

王文剛說得輕松,筆者內心卻滿是感動,這一路上,像這樣的感動從沒停止過。

某站操縱班班長郭明昭,剛上高原的第一天反應非常厲害,頭痛、胸悶、四肢無力,更要命的是嘔吐,好不容易吃進去的東西全都吐了出來。雷達開機擔負戰備后,作為班長他堅決要站第一崗。他把氧氣瓶抱進了方艙,難受至極無法堅持時就拽過瓶子吸一會兒氧。上高原的第一個晚上,他硬是這樣咬牙挺了過來。

班長王強兵今年就要退伍了,但他仍然堅守在一線。

操縱員劉毅剛上山時也是連續兩天吃不下飯,靠著氧氣緩解高原反應。但是一旦進了方艙,他就像換了個人。值班時,雷達發現不明空情,他立馬扔掉鼻子里的氧氣管,利用各種手段查證空情來源并判明屬性。一個已經連續兩天沒有吃飯、靠氧氣支撐體力的戰士,關鍵時刻,聞戰則喜,那放光的眼神,讓人為之一振。

因為真誠,所以感動。離開雷達站,小分隊隊員和官兵們一一擁抱道別,筆者也參與其中。不知是山上風沙太大還是高原陽光太強,筆者的眼中一直濕潤……

一個節目表演完,強烈的高原反應讓隊員們相互攙扶著下場。對自然環境惡劣、文化生活單調的高原官兵來說,文化服務小分隊的到來為他們的生活增添了一抹亮色,小分隊也傾盡全力為官兵帶來精彩的演出。

無論白天還是黑夜,高原雷達兵們都警惕地堅守在陣地上。

文化服務小分隊到來的十多天前,某部教導員游漪帶領輪換人員上高原接班。這陣子他還沒有完全適應高原反應,嘴唇干裂,臉色發黃,走幾步就氣喘吁吁,但他仍堅持工作。

對于雷達兵來說,平時就是戰時,這是值完夜班的官兵們正在補覺。

隊員黃文悅剛剛結束俱樂部的表演就趕到陣地休息室為不能去演出現場的官兵演出。在上一站的演出中,她因為高原反應,二胡沒有拉好,躲到房間內疚地哭了出來。在這個海拔5千多米的陣地,她精彩的表演贏得了官兵熱烈的掌聲。

多一分鐘就成了面糊,少一分鐘就煮不熟。在高原,用高壓鍋煮面條都得精確到秒,炊事員梁堆社已練得爐火純青。

小分隊除了開展一次文藝演出,還組織一次官兵座談、培訓一次基層文藝骨干和攝影骨干、幫一次廚等8個服務項目。相見時難別亦難,在海拔5千多米的某營區,小分隊與官兵告別,女隊員黃文悅依依不舍地與一名戰士合影留念。