二胡獨奏軍人的本色簡譜(致敬老兵 軍人本色永不褪)

-

樂器資訊網(wǎng)

樂器資訊網(wǎng)

- 二胡

-

2024-04-29 15:56:11

2024-04-29 15:56:11 - 瀏覽量:108

有這樣一群人,他們平凡但又不同尋常,他們是普通人,卻又不同于普通人;他們來自人民,服務(wù)人民、回歸人民;在軍營,他們歷經(jīng)摔打磨礪,鑄就錚錚鐵骨;揮別軍營,他們重新整裝出發(fā),再創(chuàng)人生輝煌,他們都有一個共同的名字——退役軍人。在八一建軍節(jié)來臨之際,記者采訪了退役軍人,聽他們講述當(dāng)兵時的難忘經(jīng)歷。

難忘的流金歲月

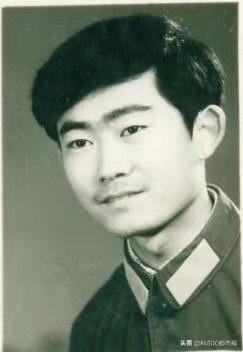

受訪者:侯建華

“戰(zhàn)友、戰(zhàn)友親如兄弟,革命把我們聯(lián)系在一起。”伴著這首激昂的軍歌,回憶軍營往事,暢敘離別之情,印記的是鍥而不舍的奉獻(xiàn)精神,印記的是軍人豪情萬丈的情懷,每當(dāng)這時都會勾起侯建華對許多往事的回憶。

在采訪中,記者了解到:1978年3月,侯建華經(jīng)過層層體檢、政審后接到了入伍通知書,告別親人開始了軍旅生涯,奔赴基建工程兵41支隊。

侯建華說,新兵訓(xùn)練非常艱苦,白天隊列訓(xùn)練,從原地向左右轉(zhuǎn)到齊步走、跑步走、正步走,操槍和投彈、摸爬滾打等各種科目練下來,自己都快散架子了,經(jīng)常還會搞一次五公里越野。在春寒乍暖的季節(jié)里,侯建華揮汗如雨,棉軍裝常常會被汗水濕透。晚上要學(xué)習(xí)各種條例、條令,業(yè)余時間還要學(xué)歌練歌,最怕的是夜間站崗和緊急集合。

侯建華在回憶中提到了八班長陳嶸。“我感到其它班無論是訓(xùn)練還是內(nèi)務(wù)衛(wèi)生、各項活動都不如八班,我想要是能到八班就好了,我把這個想法告訴了陳嶸。”侯建華說,“陳嶸告訴他現(xiàn)在咱們是個兵,只有做得好才能讓領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可,這句話一直鞭策著我。在全團(tuán)舉行隊列會操前夕,每個連隊都在挑選精兵強將,經(jīng)過一段時間的訓(xùn)練,我的努力終于被領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可了,也順利地進(jìn)入到了八班這個先進(jìn)集體。”新兵訓(xùn)練會操比賽場上,侯建華所在的八班拿到了全團(tuán)會操比賽第一名。

時間過得很快,新兵生活進(jìn)入了倒計時,命令一下達(dá),連長、排長都被調(diào)到了江蘇組建新的部隊,八班長陳嶸去了土建的七團(tuán),通信員孫躍江去了支隊醫(yī)院,其他十八連的兵都被分到了礦建的二團(tuán)。

侯建華告訴記者,下連隊后才真正意義地領(lǐng)會了什么是基建工程兵。他被分到礦建的二團(tuán)十三連一排三班,每天早上出操,晚上學(xué)習(xí),正常時間都是出工下礦井勞動。下班升井后累的就什么都不想干了。“雖然很累,但我一直都是安然無恙的,可陳嶸偏偏出事兒了。我聞訊趕過去,才知道在施工時一棟樓的架子全倒了,恰巧把他砸在下面,一個磚垛空隙救了他才幸免于難,總算是有驚無險,但手腕腫的很嚴(yán)重,陳嶸第一次傷心地落淚了,因為他一直想當(dāng)一名畫家。”

不久,侯建華被抽調(diào)到汽車訓(xùn)練隊學(xué)習(xí)汽車駕駛。侯建華說,陳嶸傷愈后先在營里當(dāng)文書,后調(diào)到團(tuán)部放影組,又到宣傳股當(dāng)文化干事。經(jīng)過努力他們都找到了各自的人生定位,就是這樣飽嘗艱辛,相互鼓勵、相互支持地走過了最艱苦、最難忘的流金歲月。

在采訪即將結(jié)束時侯建華和記者說,軍旅生涯是他人生的第一課堂,軍營教會了他勇敢忠誠、奉獻(xiàn)犧牲,軍營教會了他遵紀(jì)守法、服從命令。雖然胡建華已經(jīng)退伍多年、青春已逝,但激情不減,軍人的烙印影響了他一生。“每當(dāng)八一建軍節(jié)來臨,我們這些退伍軍人都會聚集在一起,崇尚昔日的英雄,感慨曾經(jīng)的光榮與神圣,重溫火熱的軍營生活,回憶朝夕相處的戰(zhàn)友們。"

鐵路情緣回眸:宛如一段歌

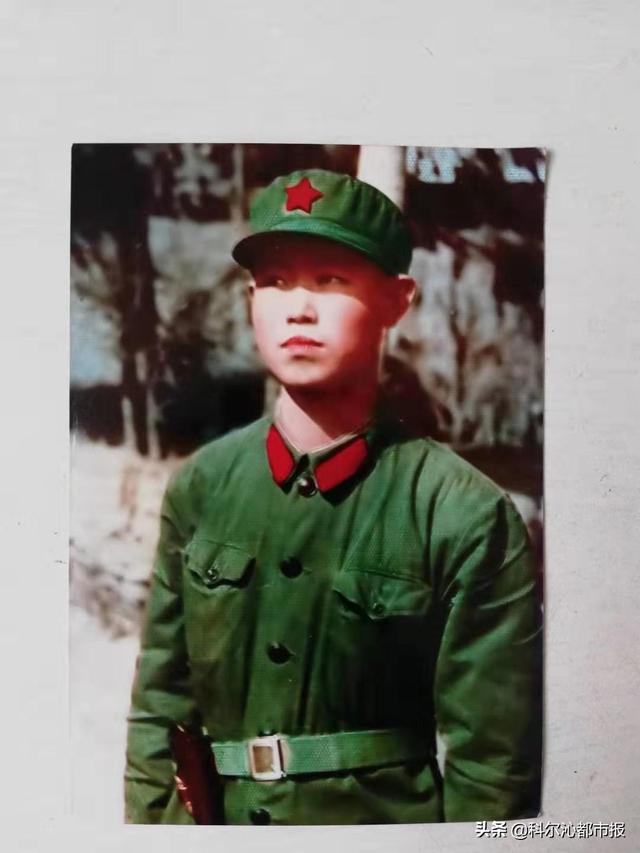

受訪者:李明寶

“我可能天生就與鐵路、鐵道結(jié)緣。參軍那年,我年紀(jì)小,再過一二年應(yīng)征也不算晚,稍微時間晚一點就會與鐵道兵失之交臂。而命運偏偏將我‘捆’在了鐵字上。當(dāng)兵時是鐵道兵,參加工作后從事的工作也是與鐵路上的鋼軌相隨相伴。今生今世就這樣與鐵路結(jié)下了不解之緣??????”

李明寶在接受采訪時,先和記者講述了這樣一個經(jīng)歷:當(dāng)年征兵時男性規(guī)定年齡是18周歲,而他卻是18虛歲,是不符合要求的。然而,哈爾濱市征兵辦以及接兵部隊的一位老政委破格決定,小一歲也同意接收入伍,只因他會拉小提琴、二胡。

這一幕就發(fā)生在1974年12月,李明寶接到《入伍通知書》,隨后便戎裝出發(fā),成為一名鐵道兵。1975年3月15日,新兵連軍事訓(xùn)練后,李明寶便被分配到第39團(tuán)2中隊營部測量班,當(dāng)了一名測繪兵。京通線上的廟宮1、2、3、4、5號隧道以及四合永車站兩端的伊遜河6號、7號特大橋、四合永車站站場、房屋建筑、道岔鋪設(shè)、站內(nèi)通站平交道(公路)施工測量等區(qū)段、處所,都留下了他的足跡。

李明寶告訴記者,鐵道兵部隊的流動性較大,往往都是一個施工地點告一段落后就會轉(zhuǎn)移到另一個施工地點去執(zhí)行新任務(wù)。1977年10月,師里的機械營大量從各團(tuán)要人,當(dāng)時李明寶被選上。沒到兩個月,京通線的“姊妹線”——通(遼)霍(林河)鐵路線的修建工程已經(jīng)動工,自己新調(diào)去的機械營11中隊奉命開赴新線通霍線。

1978年,通霍線上的哲里木盟扎魯特旗境內(nèi)的道老杜蘇木西日吐嘎查又成了我們新的一處大本營,主要擔(dān)負(fù)修建道老杜至四合臺站區(qū)段的鐵路路基施工。此區(qū)段線路建成通車后,李明寶所在的部隊再次轉(zhuǎn)戰(zhàn)南下,奔赴河北省唐山市的陡河電站,執(zhí)行修建巨型新電站的宏大工程??????若干年竣工后他又重返通霍線,在隸屬于沈鐵通遼分局的白音胡碩工務(wù)段供職,從事企業(yè)管理、安全、技術(shù)、路風(fēng)建設(shè)及工會工作。

光陰荏苒,日月如梭。在采訪即將結(jié)束時,李明寶表示,是人民軍隊接納、培育了他,是素有半軍事化之譽的人民鐵路哺育、鍛造了他,使他在黨的陽光照耀、雨露滋潤之下茁壯成長。在鐵路實施跨越式大發(fā)展的今天,李明寶信心百倍,立志為人民鐵路運輸事業(yè)多做貢獻(xiàn)。

時刻用軍人的標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格要求自己

受訪者:延秀林

“曾經(jīng)熟悉的軍號又一次在耳邊縈繞,曾經(jīng)熟悉的旋律又一次在嘴邊哼唱,參軍時的喜悅、退伍時的離愁??????軍旅生涯的點點滴滴就如電影般在腦海浮現(xiàn)。”

退役軍人延秀林離開軍營40多年來,始終保持著軍人本色。

1970年12月,延秀林參軍被分配到鐵道兵農(nóng)場機修連,開始了他的軍旅生涯。秉承“專注一件事,做到最好”的延秀林,在部隊刻苦訓(xùn)練的同時還積極參加部隊上農(nóng)業(yè)種植活動,為鐵道兵解決小麥、黃豆等糧食問題。“當(dāng)時連隊上已經(jīng)實現(xiàn)了機械化作業(yè),如收割機、播種機等一應(yīng)俱全。”延秀林說,當(dāng)時自己在部隊上是一名鍛工,主要從事打鐵工作,在第三年時開始做文書。

4年的部隊生活走到了終點,1975年3月18日,延秀林復(fù)員回到庫倫旗扣河子公社。記者在采訪中了解到,退役后延秀林干過文化宣傳工作,曾任庫倫旗平安鄉(xiāng)秘書、鄉(xiāng)長,原庫倫旗國土資源局局長職務(wù)。在延秀林工作期間,平安鄉(xiāng)首先在庫倫旗實現(xiàn)全鄉(xiāng)通電;興建果脯廠、瑪瑙廠;在小流域治理方面成績突出。“在平安鄉(xiāng)工作15年,我始終在工作上堅持政治上服從黨的領(lǐng)導(dǎo),經(jīng)濟(jì)上不動手動腳,工作上不拖拖拉拉,生活上不腐化墮落。我可以驕傲地說自己無愧于組織上對自己的信任,無愧于鄉(xiāng)親們對他的期待。”

延秀林說,平日里,他每天早晨五點起床、晚上十點睡覺,仍保持著部隊的作息。無論在生活上還是工作上一直都受軍營的影響,嚴(yán)格要求自己。部隊鍛煉了自己,雷厲風(fēng)行、說到做到的習(xí)慣伴隨一生,也使得很多事情走向成功。

文妙光照片由受訪者提供