二胡演奏俄羅斯芭蕾舞曲(《二泉映月》:阿炳用他的生命為我們留存了世上絕無僅有的二胡曲)

-

樂器資訊網(wǎng)

樂器資訊網(wǎng)

- 二胡

-

2023-12-15 14:34:19

2023-12-15 14:34:19 - 瀏覽量:119

俄羅斯作曲家、音樂評論家謝洛夫說:“如果人心靈中所發(fā)生的一切都可以用語言來表達(dá),世界上就不會有音樂。”

音樂表達(dá)的是無法用語言描述,卻又不可能對其保持沉默的東西

不可否認(rèn),音樂已是我們生活中不可缺少的一部分,維克多·雨果說過:“音樂表達(dá)的是無法用語言描述,卻又不可能對其保持沉默的東西。”沉醉在音樂家營造出來的情緒、感知音樂特有的舒適感、歡快感,才能體會到音樂本身具備的、用言語和文字無法表達(dá)的朦朧美。

正如法國偉大的啟蒙思想家、哲學(xué)家盧梭所言:“音樂家的藝術(shù)不在于直接描繪形象,而在于把心靈置于這些對象能夠在心靈里創(chuàng)造的情緒中去。”

我每次聽《二泉映月》的曲子時,會逐漸靜下去,最后感覺四周寂靜無聲,只有這首樂曲悠悠飄揚(yáng)在空中,一曲終了,不禁使人肅然起敬,真是仙音裊裊,天地悠悠,這就是音樂本身所具備的力量。

一、《二泉映月》樂曲創(chuàng)作的由來

《二泉映月》是中國民間二胡音樂家華彥鈞(阿炳)的代表作。這首樂曲自始至終流露的是一位飽嘗人間辛酸和痛苦的盲藝人的思緒情感,作品展示了獨(dú)特的民間演奏技巧與風(fēng)格,以及無與倫比的深邃意境,顯示了中國二胡藝術(shù)的獨(dú)特魅力,拓寬了二胡藝術(shù)的表現(xiàn)力,當(dāng)之無愧地獲得了“20世紀(jì)華人音樂經(jīng)典作品獎”。

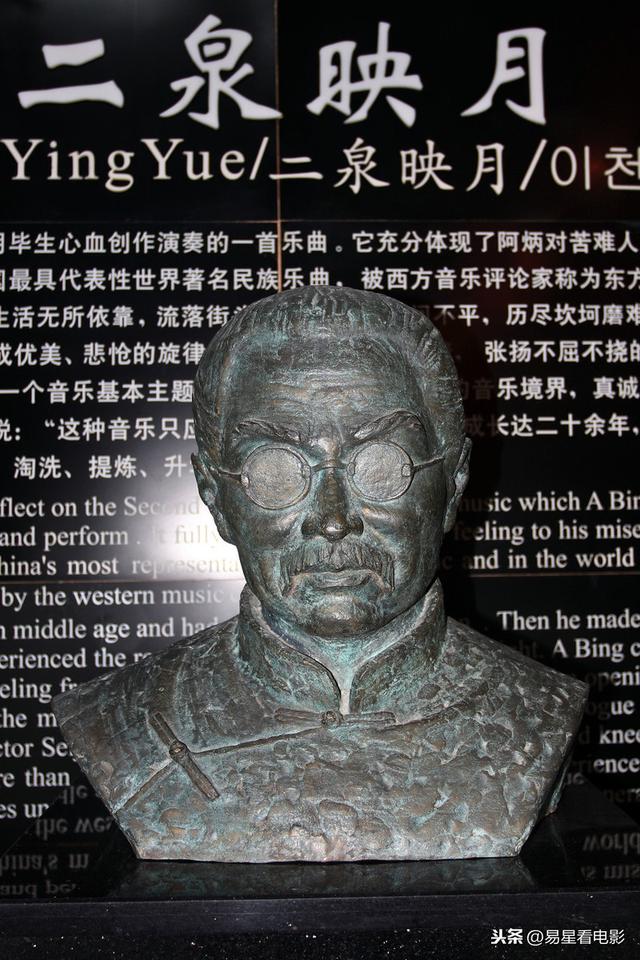

阿炳和他的《二泉映月》

江蘇無錫的音樂奇才阿炳(1893.7-1950.12)一生極為悲慘,4歲喪母,自幼隨父華雪梅當(dāng)?shù)朗坎W(xué)習(xí)音樂,其父是當(dāng)?shù)氐澜桃魳方缢J(rèn)的技藝杰出的人材,二十多歲時,阿炳患了眼疾,又死了父親,貧病交加,后眼疾惡化,雙目失明,據(jù)說阿炳失明時年僅34歲,從此人稱“瞎子阿炳”,一直流落街頭,堅持以賣藝為生,從不乞討,歷盡坎坷,一生創(chuàng)作和演奏過許多作品,可惜僅留下《二泉映月》等六首。

《二泉映月》是一首用變奏、衍展手法寫作的作品。阿炳經(jīng)常在無錫二泉邊(江蘇無錫惠山泉,世稱“天下第二泉”)拉琴,創(chuàng)作此曲時已雙目失明,據(jù)親友和鄰居們回憶,阿炳賣藝一天仍不得溫飽,深夜回歸小巷之際,常拉此曲,凄切哀怨,頗為動人。

阿炳為我們留下了寶貴的財富

阿炳純粹靠演唱來維持生活,在黑暗、貧困中掙扎了幾十年,他對痛苦生活的感受,通過他自創(chuàng)的音樂反映出來,他并沒有因?yàn)樯钇D難困苦而潦倒、庸俗,相反,他的音樂透露出一種來自人民底層的健康而深沉的氣息。

1950年深秋,在無錫舉行的一次音樂會上,阿炳首次也是最后一次演奏此曲,博得觀眾經(jīng)久不息的掌聲;1951年,天津人民廣播電臺首次播放此曲;1959年10周年國慶時,中國對外文化協(xié)會又將此曲作為中國民族音樂的代表之一送給國際友人。中國唱片社曾將阿炳于1950年夏演奏此曲的鋼絲錄音制成唱片,暢銷海內(nèi)外。從此,此曲在國內(nèi)外廣泛流傳,并獲得很高評價。1985年,此曲在美國被灌成唱片,并在流行全美的十一首中國樂曲中名列榜首。

這首樂曲自始至終流露的是一位飽嘗人間辛酸和痛苦的盲藝人的思緒情感,作品展示了獨(dú)特的民間演奏技巧與風(fēng)格,以及無與倫比的深邃意境,顯示了中國二胡藝術(shù)的獨(dú)特魅力,它拓寬了二胡藝術(shù)的表現(xiàn)力,因此獲“20世紀(jì)華人音樂經(jīng)典作品獎”。

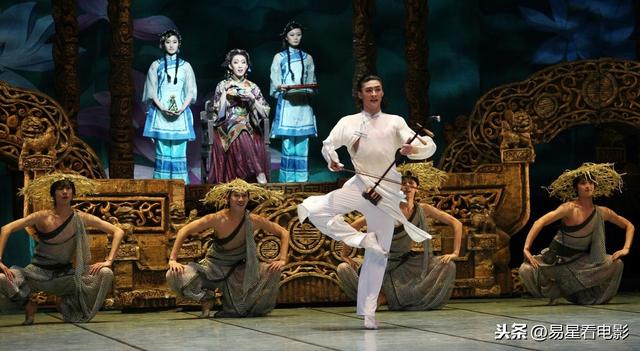

芭蕾舞劇《二泉映月》表現(xiàn)了阿炳的生活和創(chuàng)作

后來,此曲又被多次改編成民族器樂合奏曲、弦樂合奏曲、小提琴獨(dú)奏曲、弦樂四重奏等等。

阿炳長期生活于社會的底層,有著鮮明的愛憎,可以毫不夸張的說,他是用生命凝成了《二泉映月》等不朽作品。在解放后,當(dāng)人民政府派人去關(guān)心他,去整理他的音樂作品時,他卻突然吐血病故了,再也無法了愿,此生作品僅存下了1950年夏錄制的那6首曲目:《二泉映月》、《聽松》、《寒春風(fēng)曲》3首二胡作品和《大浪淘沙》、《龍船》、《昭君出塞》3首琵琶作品。

《昭君出塞》

原本阿炳還答應(yīng)中央音樂學(xué)院楊蔭瀏、曹安和教授的請求,半年后繼續(xù)錄制二三百首二胡曲,可惜天不遂人愿,阿炳之死以及他數(shù)百首樂曲的失傳,不能不說是中國音樂史上永遠(yuǎn)無法彌補(bǔ)的一大損失。

二、樂曲的賞析

二胡又名“胡琴”,唐代已出現(xiàn),稱“奚琴”,是北方的民間樂器。一般認(rèn)為今之胡琴由奚琴發(fā)展而來,現(xiàn)已成為我國獨(dú)具魅力的拉弦樂器。它既適宜表現(xiàn)深沉、悲凄的內(nèi)容,也能描寫氣勢壯觀的意境。

二胡又名“胡琴”,唐代已出現(xiàn),稱“奚琴”,是北方的民間樂器

而《二泉映月》這首二胡名曲,作為一種“源于生活,高于生活”的藝術(shù)創(chuàng)作,以一種抒情式的音樂語言,向人們描繪了月映惠山泉的景色和作者那無限深邃的感情。全曲共分為六段,經(jīng)歷了五次變奏:

開始有一個像是感懷,嘆息般的引子;幾小節(jié)后出現(xiàn)的主題具有敘述、傾訴和感慨萬千的情緒;仿佛作者在用一種難以抑制的感情向人們講述他一生的苦難遭遇,講述了好久,因此才會不知不覺地發(fā)出這聲嘆息;樂曲如同在講述一個老藝人在他坎坷不平的人生道路上徘徊、流浪而又不甘心向命運(yùn)屈服的故事,這個主題在全曲出現(xiàn)多次,隨著旋律發(fā)展,曲調(diào)變化豐富,時而深沉、時而激揚(yáng)、時而悲惻、時而傲然,深刻地展示了作者的辛酸、苦痛、不平與怨憤;第四段到達(dá)了全曲的高潮,二胡的強(qiáng)有力演奏更是表現(xiàn)了阿炳內(nèi)心積憤的盡情迸發(fā),人們仿佛可以聽到阿炳從心靈底層迸發(fā)出來的憤怒至極的呼喊聲,那是阿炳的靈魂在疾聲呼喊,是對命運(yùn)的掙扎與反抗,也是對美好生活的向往和追求;緊接著,昂揚(yáng)的樂曲在飽含不平之鳴的音調(diào)中進(jìn)入了結(jié)束句,給人一種意猶未盡之感,仿佛作者仍在默默地承受著、傾訴著……

音樂家賀綠汀曾說:“《二泉映月》這個風(fēng)雅的名字,其實(shí)與他的音樂是矛盾的。與其說音樂描寫了二泉映月的風(fēng)景,不如說是深刻地抒發(fā)了瞎子阿炳自己的痛苦身世。”

我們在賞析時也分明能夠感受到,創(chuàng)作者在傾訴著他所承受的苦難壓迫與心靈上一種無法解脫的哀痛,他在講述著他辛酸悲苦而又充滿坎坷的一生,這是毫不掩飾的真情流露。那深沉、悠揚(yáng)而又不失激昂的樂聲,撼動著千百萬人的心弦……

芭蕾舞劇《二泉映月》里呈現(xiàn)出來的阿炳和他的音樂

傾聽這首樂曲,人們眼前仿佛出現(xiàn)了安靜的畫面:一把二胡,一脈清泉,一彎新月,一葉扁舟,這樣的月夜下,二胡不絕如縷的旋律,表達(dá)著創(chuàng)作者真誠的情感,曲調(diào)時而悲傷、時而歡快讓人們感受到創(chuàng)作者跌宕起伏、滄桑悲苦的命運(yùn)身世,蒼天大地為之動容……

阿炳的朋友陸墟曾這樣描寫過阿炳拉奏《二泉映月》時的情景:

“大雪象鵝毛似的飄下來,對門的公園,被碎石亂玉,堆得面目全非。凄涼哀怨的二胡聲,從街頭傳來……只見一個蓬頭垢面的老媼用一根小竹竿牽著一個瞎子在公園路上從東向西而來,在慘淡的燈光下,我依稀認(rèn)得就是阿炳夫婦倆。阿炳用右脅夾著小竹竿,背上背著一把琵琶,二胡掛在左肩,咿咿嗚嗚地拉著,在淅淅瘋瘋的飛雪中,發(fā)出凄厲欲絕的裊裊之音。”

(文/王秉清,全文完)