一座座青山二胡獨奏譜(這首歌很多人聽過,卻不一定知道還跟蒙陰一個小山村有淵源)

一座座青山緊相連,一朵朵白云繞山間,一片片梯田一層層綠,一陣陣歌聲隨風傳……這首傳唱了半個多世紀的山東民謠,原本是電影《紅日》插曲。2007年,中國第一顆人造月球衛星——“嫦娥一號”到達繞月軌道后,在距地球38萬公里以外的遙遠太空向地球播放了一組由全國人民選出的歌曲,其中第一首就是這曲《誰不說俺家鄉好》。鮮為人知的是,這首大多數人耳熟能詳的歌曲,與孟良崮腳下的一個小山村有著深厚淵源。

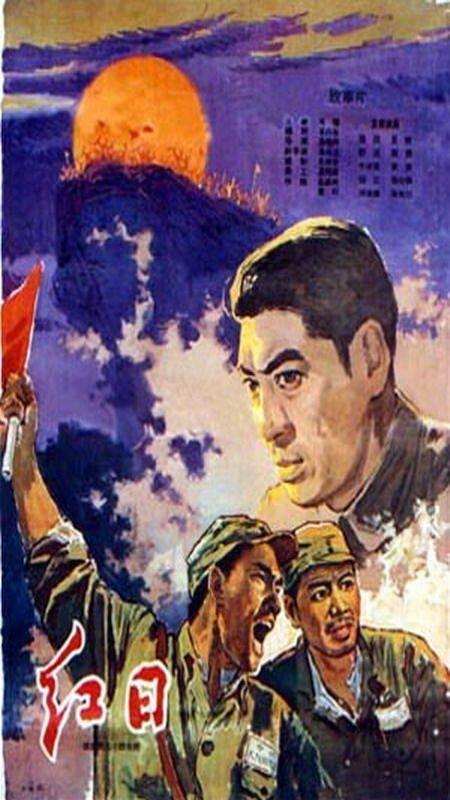

1957年,曾親歷孟良崮戰役的軍旅作家吳強以漣水、吐絲口、孟良崮等三次戰斗為主線,用紀實與合理虛構相結合的筆法創作了長篇小說《紅日》,描寫了人民解放軍在敵我力量懸殊的條件下消滅國民黨王牌七十四師的故事。小說一出版便受到了廣大讀者,尤其是部隊官兵的喜愛。1960年初,上海天馬電影制片廠決定將《紅日》搬上銀幕。這也是新中國成立后,拍攝的第二部大型戰爭故事影片。

一部題材宏大的主題電影,一定要有一首同樣經典的歌曲映襯。按照“既要反映出孟良崮人民對家鄉的熱愛,又要反映出解放軍戰士熱愛家鄉保衛家鄉的革命樂觀主義精神……”總基調,詞曲主創人員通過深入生活體驗進行了創作,最終將其打磨成現今大多數人耳熟能詳的《誰不說俺家鄉好》。

歌名和歌詞中的“俺”,是山東特別是沂蒙山區代表性方言之一。戰爭題材影片對于場景的真實性要求很高,為了再現孟良崮戰役激烈壯觀的場面,電影《紅日》劇組來到孟良崮進行實地拍攝。因此,這首歌與生俱來就有著濃厚的沂蒙山基因。

當時拍攝條件非常艱苦,劇組住在一所破舊的小學校里,床是用課桌拼起來的,高低不平,又有縫隙,稍微胖一點的人翻身時倘不小心皮肉便被夾在縫里,早上醒來一身血印子。瘦子也睡得不踏實,骨頭碰木頭,第二天渾身都疼。對這些來自大城市的劇組演職人員來說,磨礪還不止于此。

由于那個年代沂蒙山區生活條件還比較差,一碗棒子面粥、一碗地瓜干和一個不大的饅頭便是一天的伙食,演職人員常常工作到半夜還餓著肚子。為了解決食物供應,他們一度自己動手在“片場”附近種植茄子、蘿卜等生長周期相對短的蔬菜。此外,拍攝期到了盛夏,室外氣溫高達40度,但由于拍的是冬天戲,演員還得穿著大棉衣、打著綁腿布,忠實還原戰斗著裝。拍完戲,演員們的內衣都被汗水濕透了。而且《紅日》拍的是寬窄兩個銀幕,每個鏡頭都要拍兩次,演職員為此都得受“二茬罪”。在烈日下,許多人都虛脫,甚至暈倒在片場。盡管拍攝過程又苦又累,但大家都沒有絲毫埋怨,想到長眠在這片土地上的烈士們,他們最大的心愿就是要拍好這部影片,要對得起這些革命先烈們。遇到難拍的鏡頭,許多人都搶著上。

電影《紅日》公映后,那段烽火歲月,連同影片插曲《誰不說俺家鄉好》傳遍大江南北。可惜的是,在交通和通訊不便的那個年代,孟良崮下曾親眼看著影片拍攝的村民,不能第一時間看到成片。劇組撤離后的山村,一如往昔平靜。

《紅日》逐漸成為經典影視作品,為了紀念拍攝電影時的那段難得經歷,當地把劇組進駐和拍攝過的小山村改名為紅日村。

這個直線距離孟良崮主峰僅兩公里的小山村,一度因為交通閉塞在發展道路上掉了隊。甚至在2015年時,村里還有三百多家貧困戶。

致富路上一個都不能掉隊。正如歌曲中所唱:綠油油的果樹滿山崗、望不盡的麥浪閃金光、豐收的歌聲響四方、幸福的歌聲千年萬年長。近年來,在當地各級黨委政府扶持之下,紅日村已經擺脫貧困,村民既可以到鎮駐地上的工廠或企業打工,也可以依靠黨支部領辦合作社搞高效農業種植,還可以借助當地發展起來的櫻之崮景區從事農家樂、民宿等鄉村旅游產業。

(部分素材節選自《黨史縱覽》2009年第2期“電影《紅日》誕生記”一文,作者:袁成亮)

齊魯壹點記者邱明通訊員張圣虎匡秀福