二胡演奏逛新城(懷念學拉二胡的日子)

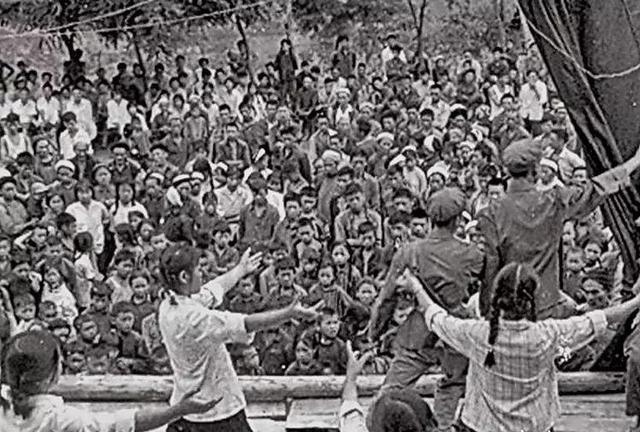

1968年5月,下鄉插隊有一個月時間了,大隊支委會要求以我們知青點為核心,組建大隊的“毛澤東思想文藝宣傳隊”。知青點一共九個人,一開始就有六個人(四個女生、兩個男生)參加進了宣傳隊,閃下我和另外一個男生,還有一位老大姐(當時她只有22歲,大我們3到5歲,相比之下卻算得上的是老大姐了)。

我當時是比較自卑的,因為在中學期間,那幾位男女同學都參加過文藝宣傳活動的,她們大都會唱樣板戲,會跳忠字舞。而我既不會唱樣板戲,更不會跳忠字舞,因為個頭比較矮小,膽子也小,往往在大庭廣眾面前一說話就緊張,平時出頭露面的事情很少做的,所以很少有人(包括我自己)會想到安排我表演什么節目。

這一次不行了,大隊里的干部,有些表現欲很強的社員,知青點已經加入到宣傳隊的同學,特別是幾個要好的哥們兒,都反復做我的工作,希望我參加進去。

看來推是推不掉了,我開始考慮我能做點什么:唱歌、唱戲,不行;朗誦、快書,也不行,跳舞,更不行(到現在我也沒學會),這些都要站在臺上表演才行呀,而當時的我就怕上臺。

思前想后,我發現宣傳隊成員中會樂器的人很少,雖然我從小也沒有正兒八經地學過什么樂器,可是我還是挺喜歡樂器的,從小在家里就到處搜羅著口琴、笛子、二胡什么的胡吹亂拉一通。好,有了,我下決心學會拉二胡,不就一舉兩得了嗎?!一方面是自己喜歡做的事情,一方面拉二胡是在臺下為唱者舞者伴奏,一般可以不用上臺的。

我的愿望得到了大家的贊同,于是得到了一把二胡,還從別人手里借到了幾本很不完整的學拉二胡的資料。指法、調弦、調弓,反正我認為應該把握的內容就照本宣科地練了起來。沒有師傅指點的學習和練習,是缺少章法的,雖然從書上也能知道一點相關的要求,并且對照著練習,但肯定是很不規范的,況且在那樣一個特殊時期和那樣一個條件下,我根本就沒有聽過真正的二胡名曲。所以,直到現在也只能說會簡單的拉幾下,卻始終沒能真正的登堂入室。

兩個月下來,真的有些進步了,自己聽著,別人評價,拉出的聲音比較順耳了,而不是一開始“踩雞脖子”得動靜了。與此同時,我還和幾個哥們學會了幾嗓子樣板戲唱腔“臨行喝媽一碗酒”云云,于是乎好像有些底氣了。

第一次參加比較正式的伴奏,是去縣城為大隊選出的參加全縣文藝調演的節目---《逛新城》伴奏,結果鬧出了笑話。當時我和另一位拉二胡的社員一起演奏,表演者正在臺上表演,我也很投入的拉二胡,忽然過來一個陌生人,朝我伸出兩個手指直晃,我看了他一眼,不明白什么意思,就沒有搭理他。沒想到他突然闖到我的面前,拉起我的手臂就走,一直走到后臺才停下來,沖著我喊:“二音了,二音了”。我還是不解地望著他,他看我不懂,只好悻悻的說:“你拉的和人家不是一個音兒。”我才恍然大悟,哦,當時的我還不會調弦,所以事前沒有和別人對對弦,拉的肯定不是一個調兒了。

挫折是一位好老師,從此我決心在調弦調音上下功夫,不出一個月就和別人的琴聲和諧了。

當時宣傳隊演出的節目最多的是樣板戲選段,《紅燈記》、《智取威虎山》、《沙家浜》《白毛女》《紅色娘子軍》《海港》的唱段等,諸如“都有一顆紅亮的心”、“渾身是膽雄赳赳”、“只盼著深山出太陽”、“我們是工農子弟兵”、“朝霞映在陽澄湖上”、“智斗”、“北風那個吹”、“盼東方出紅日”、“軍民團結一家親”、“大吊車真厲害”……幾乎就成為“流行歌曲”了。

演唱需要伴奏,可是剛剛學會拉二胡的我還不會這些,別說伴奏,就是清唱自己也唱不了幾口。大隊里,知青點的哥們,還有我自己,只好張羅著找到各種樣板戲的主旋律歌本,拿來現學現賣。這時候我才了解到京劇唱腔是講究聲腔板式的,什么二黃原板、西皮流水云云,需要二胡分別調成5-2弦或者6-3弦等等。

就是這樣,我一是聽,聽別人唱,聽廣播(反正有線廣播里一天到晚經常在播樣板戲),二是看,看樣板戲曲譜,看有些老的京劇曲譜(社員家里收藏的),三請教,遇到會唱兩句的,不論是誰我都盡可能找機會聊上幾句,四是練,除了上工,有空閑時間就反復的拉琴操練,五實戰,知青點上一位女同學唱《紅燈記》中鐵梅的唱腔特別好,隊里開會以前,宣傳隊演練過程中,大家常常會歡迎她來上幾段,這時候,我就跟著拉二胡伴奏。時間長了,從模仿到獨立演奏,聲調竟然越來越好聽了。

一年下來,我的拉二胡水平漸漸得到了大家的認可,隨之成了宣傳隊里不可缺少的一名二胡伴奏員。有了學拉二胡的基礎,后來的日子里我還接觸拉板胡、彈月琴、彈柳琴等,雖然樣樣都不精通,但還是可以做到有板有眼的。記得1973年上師范以后,學校成立文藝宣傳隊,由我操琴拉板胡,還是第一操琴手,演奏主旋律呢!