二胡獨奏幽谷樂譜(二胡鼻祖劉天華的10首二胡名曲(曲譜合集分享))

中國近代民族音樂一代宗師、二胡鼻祖劉天華先生原名劉壽椿,生于1895年2月4日,因猩紅熱病卒于1932年6月8日。劉天華先生是中國近代作曲家、演奏家、音樂教育家,自幼受到家鄉豐富的民間音樂熏陶,1912年隨兄劉半農去上海,工作于開明劇社,業余加入萬國音樂隊,并學習鋼琴和小提琴,開始接觸西洋作曲理論。

劉天華的音樂創作成就,主要在民族器樂曲方面,共作有十首二胡曲:

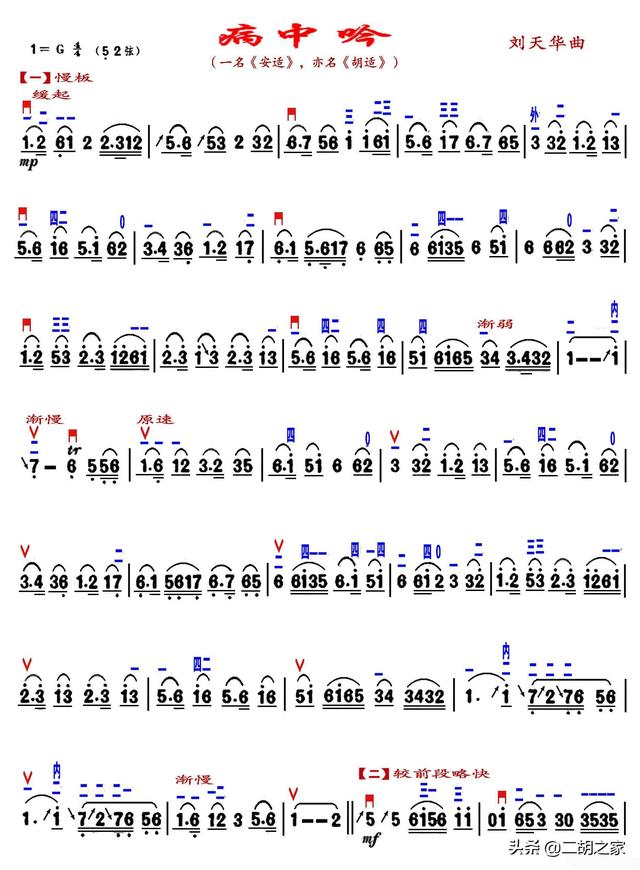

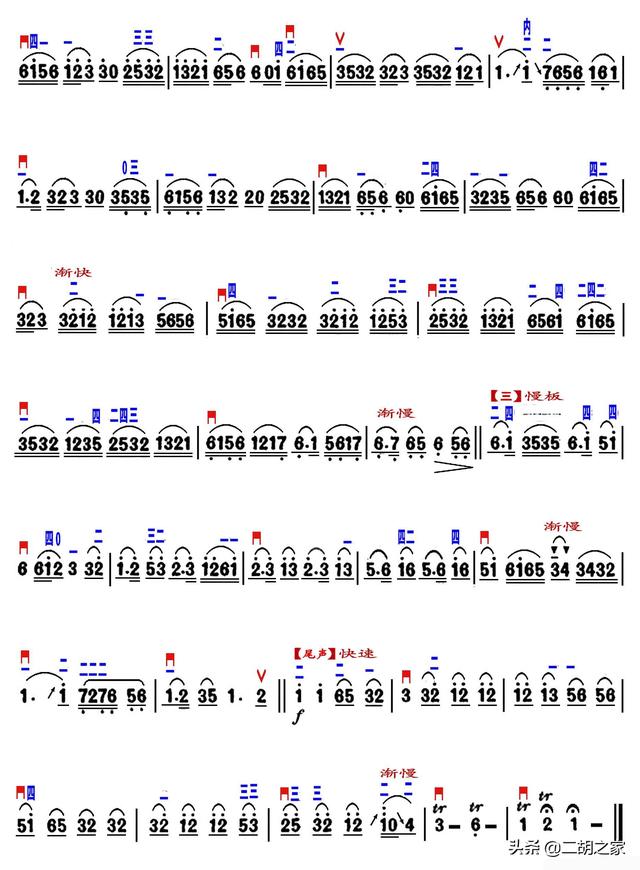

1.《病中吟》

1915年劉天華遭受失業、喪父、貧困之厄運,自已又患病,感觸頗多,孕育了初稿。

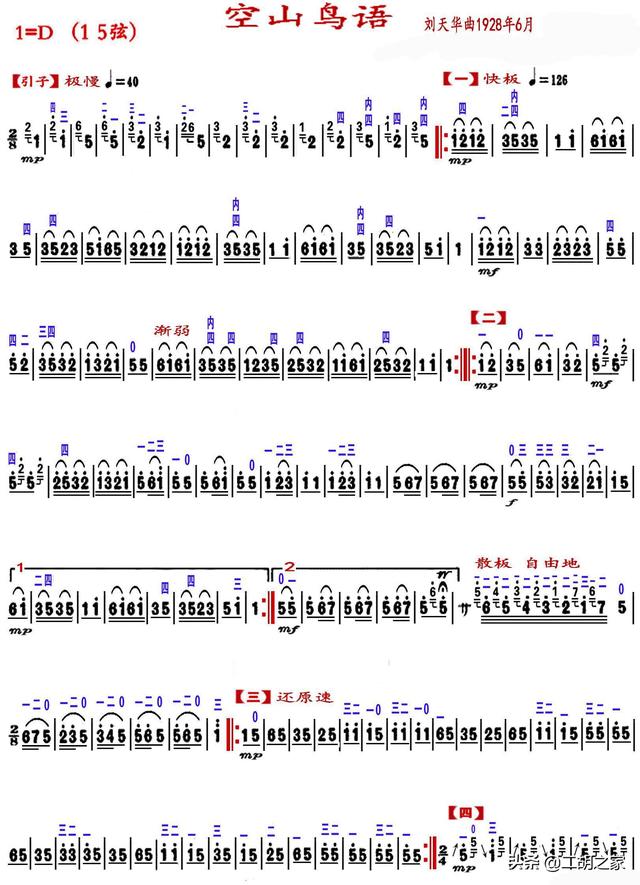

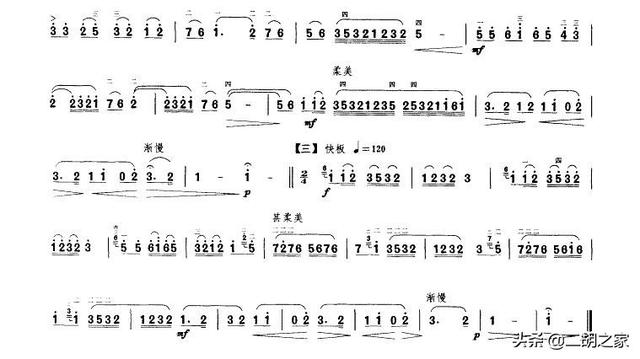

2.《空山鳥語》

初稿寫于1918年,十年后定稿。樂曲通過描寫了深山幽谷,百鳥嚶啼的優美意境,表達了對大自然的贊頌及美好生活的向往。標題采自于唐王維詩:“空山不見人,但聞鳥語響。”

3.《月夜》

1918年初稿,1924年定稿。通過對皓月當空的描寫表達了一種淡淡的惆悵。

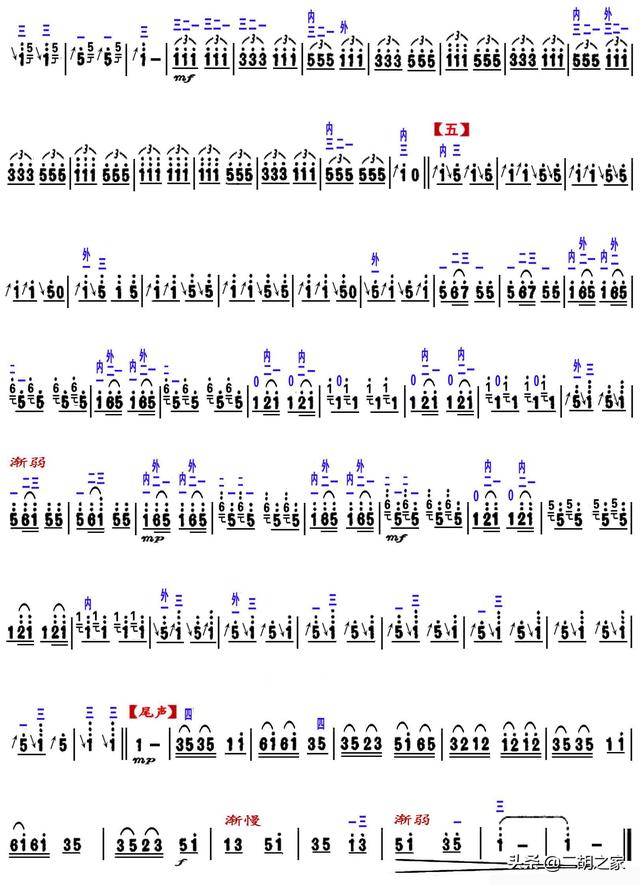

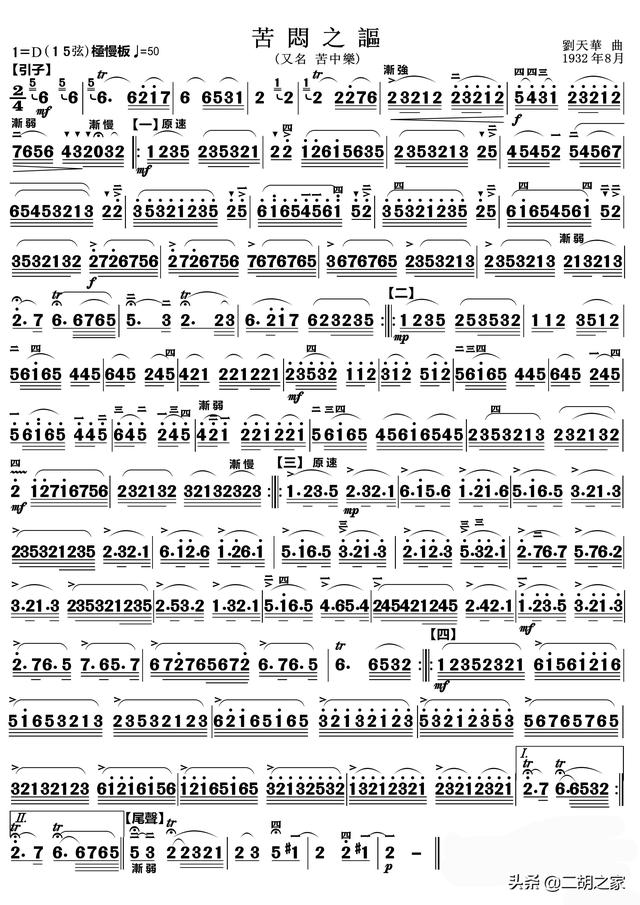

4.《苦悶之謳》

又名《苦中樂》,樂曲表現了內心的苦悶及要消除苦悶的樂觀精神和決心奮斗的意志。

5.《悲歌》

又名《處世難》。劉天華作于1927年。有兩種弓法,旋律綿長,節奏有力,表達了一種激憤的情緒。

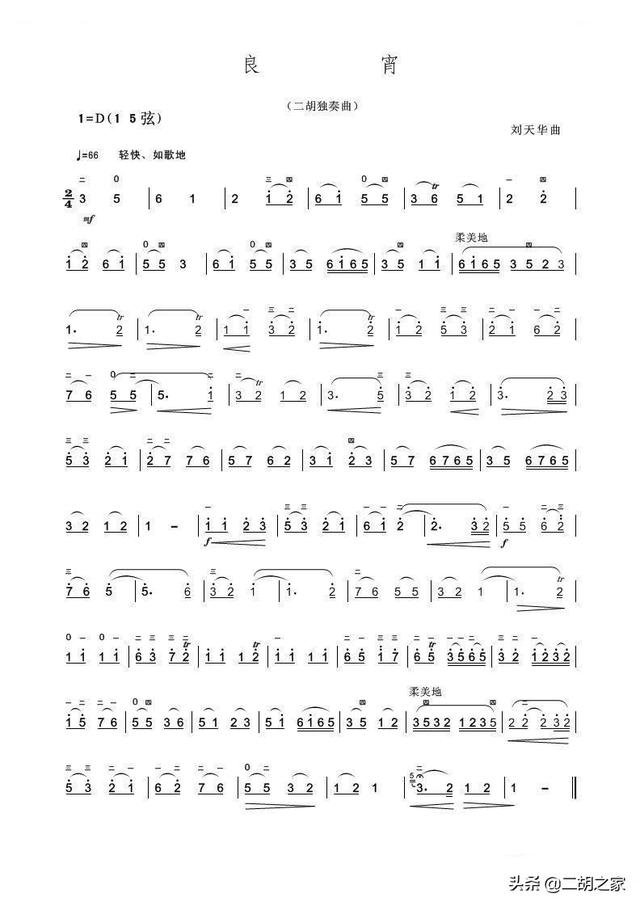

6.《良宵》

又名《除夜小唱》,作于1927年,是他寫作時間最短的一首二胡曲。樂曲表達作者怡然自得,輕松愉快的心情。1927年除夕,劉天華的幾個學生到他家過年,那晚他心情特別好,再加上受到除夕歡樂氣氛的感染,即興拉弦作曲,一氣呵成。

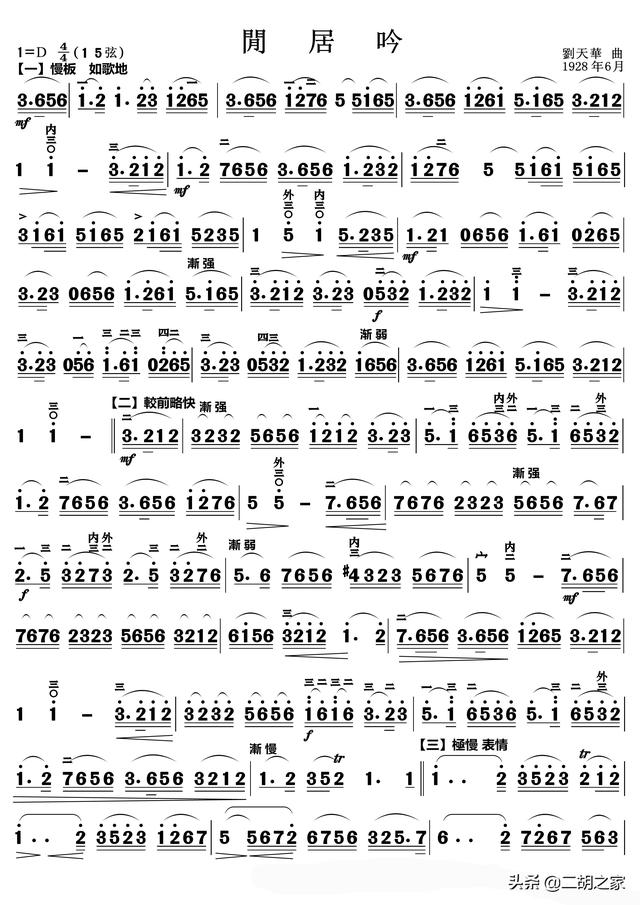

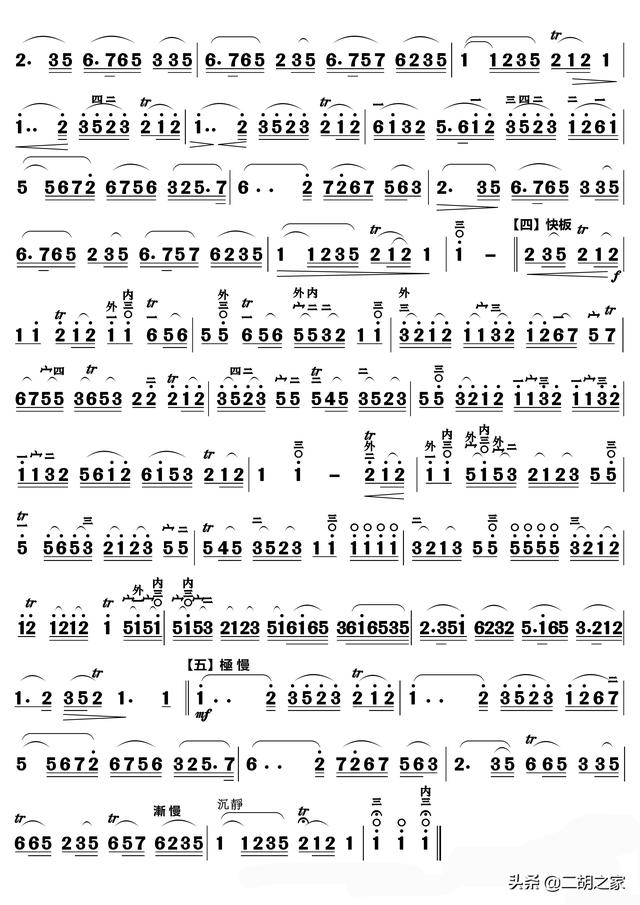

7.《閑居吟》

作于1928年暑假。旋律清妙動聽,在體現作者返樸歸真,怡然自樂的同時表達了對事業的思慮及未來的憧憬,樂曲帶有假日休閑的生活意趣。

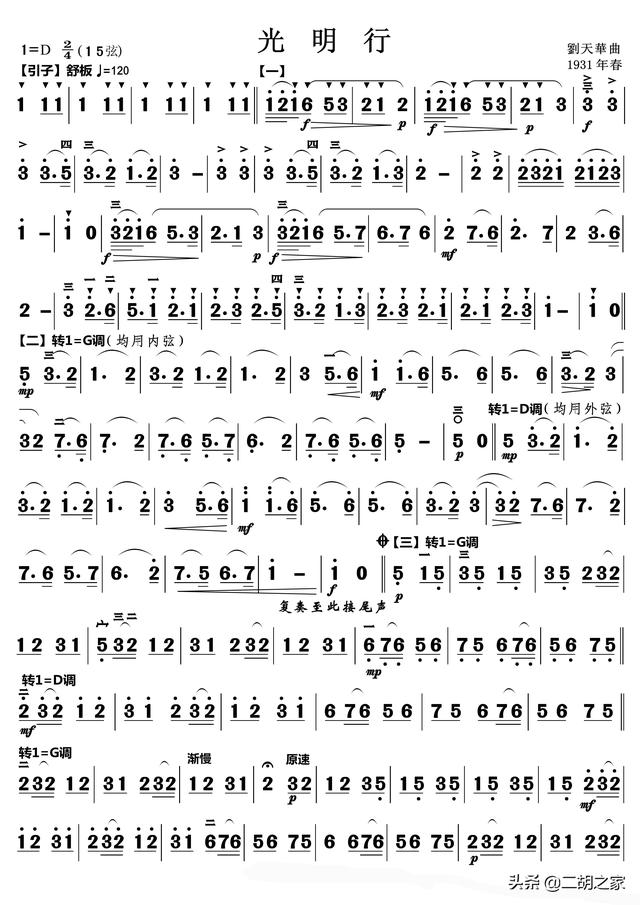

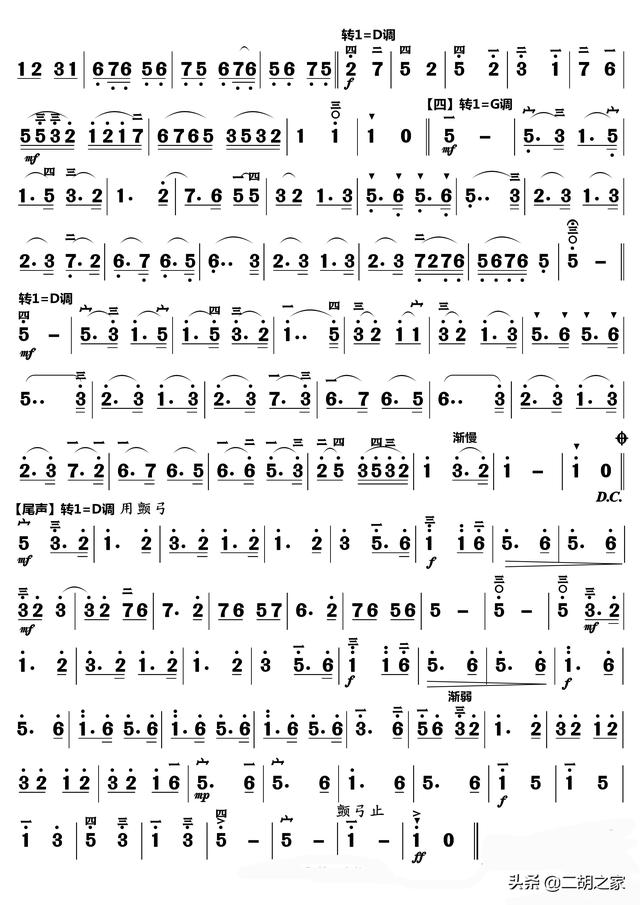

8.《光明行》

作于1931年春,是一首振奮人心的進行曲,旋律鏗鏘有力,氣勢豪邁,節奏富有彈性。劉天華創作此曲時曾說:“因外國人都謂我國音樂萎靡不振,故作此曲以證其誤”。

9.《獨弦操》

又名《憂心曲》,劉天華作于1932年1月。表達了作者憂心忡忡,想努力尋找出路而不得的苦悶心情。

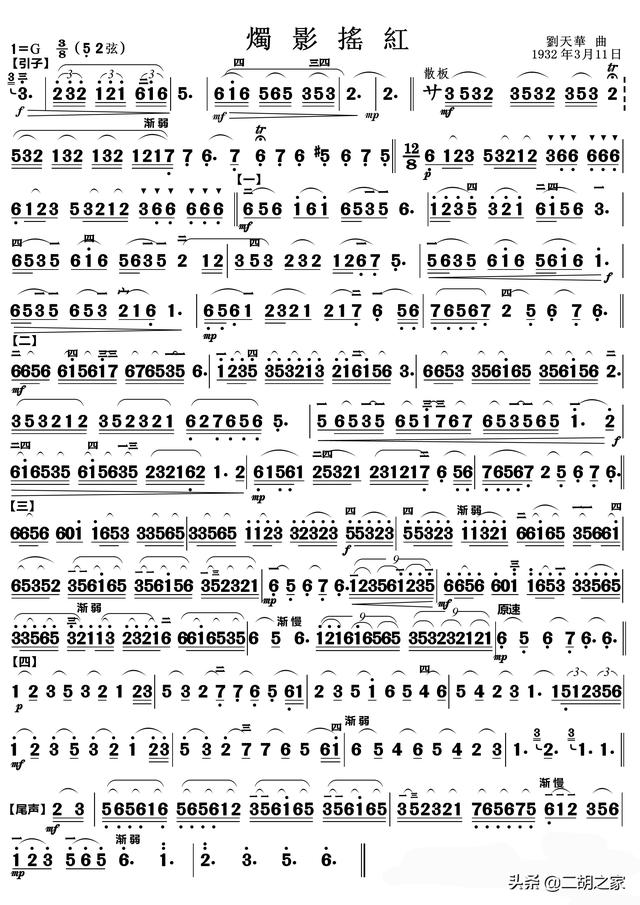

10.《燭影搖紅》

劉天華的最后一首作品,作于1932年。節奏明快,跳躍感強,富有舞蹈性。用燭影搖紅這個詞牌名恰當地表達了這首舞曲的舞姿和情調。此曲并不是盡情歡樂,似一個受壓迫的歌女,強顏歡笑,婆娑而舞,在華麗的、激情的曲調中蘊含著悲憤。

劉天華二胡曲譜合集分享-圖文整理自網絡