哈爾濱修小提琴(德國小提琴家斯特恩與哈爾濱的十年情緣)

龍頭新聞記者李琳

哈爾濱被譽為“音樂之城”,有著深厚的音樂文化底蘊,在西洋音樂傳入哈爾濱的過程中,猶太音樂家們發揮了不可忽視的作用。上世紀上半葉,曾有大批猶太音樂家活躍在哈爾濱的音樂藝術舞臺上,豐富了人們的文化生活。

小提琴家赫爾穆特·斯特恩就是其中一位,1928年出生于德國柏林的他,10歲隨父母來到中國,在哈爾濱度過了十余年的時光。1948年離開后,他始終心系留下了美好年華的“第二故鄉”,1979年起曾數次來哈進行音樂交流、捐贈音樂器材等活動。德國當地時間2020年3月21日,斯特恩在柏林去世,享年91歲。

為了緬懷這位家鄉的故人,記者采訪了音樂理論家劉學清,聽他講述了斯特恩與哈爾濱的難忘情緣。

少年斯特恩

9歲因音樂天賦獲贈小提琴

10歲隨父母從德國流亡到中國

劉學清向記者介紹,斯特恩出生于德國柏林的一個猶太家庭,母親是一位受過良好教育的鋼琴演奏員,父親是聲樂教師,他在自己的回憶錄《弦裂》一書中講述了自己的啟蒙教育:“5歲開始學習鋼琴,母親給我上課,我進步很快。上學時我已9歲,有人提供了一把小提琴,要捐助給有音樂天賦的孩子,我有幸被選中。父母決定請母親的一位女友給我上小提琴課,她是一位著名教授最好的學生。”

1938年,為了躲避希特勒對猶太人的迫害,母親找關系,與哈爾濱的一家劇院簽訂了工作合同,于是父母便可以借此機會帶著斯特恩流亡中國。聰明的斯特恩帶上了他的小提琴,就是這把琴后來成為他們一家在流亡中生存的重要工具。他們一家先用日本簽證,再改簽中國,輾轉意大利、巴基斯坦、斯里蘭卡、新加坡等多個國家和地區才到達中國上海,之后來到哈爾濱。到哈爾濱后,斯特恩就在“哈爾濱第一音樂學校”讀書,同時專門學習小提琴,回到家還要與母親學鋼琴。

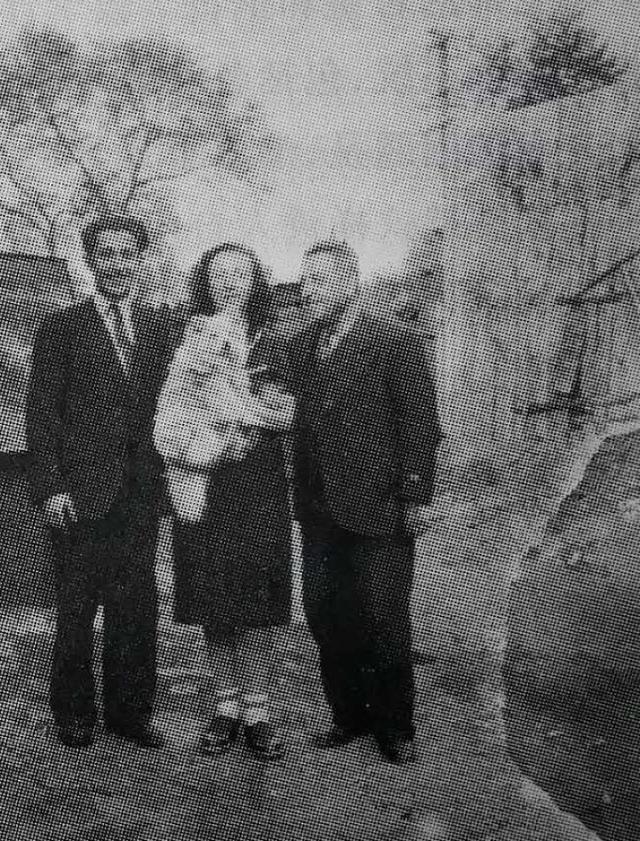

斯特恩與父母在哈爾濱

斯特恩一家最初的住所是在上游街41號院一座木結構小樓上,一開始靠猶太人救濟會的救濟過活,每天三頓飯都從家走到猶太人銀行去吃。后來,父親給人教聲樂課及手風琴課,母親做鋼琴老師。一家人隨著經濟狀況的變化而搬過好幾次家,在中國三道街(今西三道街)13號三樓、兆麟街69號、新陽路工人文化宮附近、曲線街(原瓦街)81號都住過。

天資+名師造就非凡技藝

經歷顛沛流離終登藝術巔峰

斯特恩在哈爾濱師從小提琴演奏家、音樂教育家特拉赫金伯爾格,以嚴厲著稱的這位名師對他要求十分嚴格,他在《弦裂》中自豪地寫道:“我的老師特拉赫金伯爾格,原來是圣彼得堡瑪麗津斯基劇院的首席小提琴,在哈爾濱和別人共同建立了交響樂團和音樂學校。”

為了補貼家用,斯特恩小小年紀就努力賺錢,利用課余時間給俄國芭蕾舞劇團演出伴奏,演出結束后,為了節省幾個銅板,深夜步行回家。他還經常在街頭巷尾給舉辦婚禮的新人演奏助興。就這樣,他一邊打零工,一邊刻苦練習拉琴,天賦加上名師的點撥和嚴格要求,他的小提琴演奏技藝提高很快。在哈爾濱生活六年后,斯特恩舉行了人生的第一場音樂會。

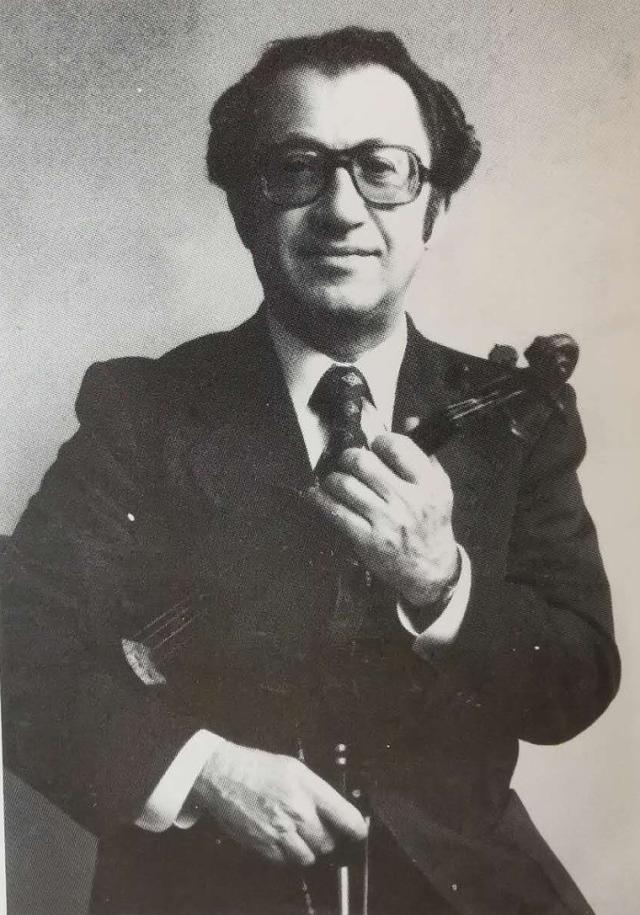

斯特恩

劉學清告訴記者,斯特恩從10歲來到哈爾濱,到離開時已是21歲的青年。1949年,斯特恩及家人準備移民以色列,申請出境。天津、北京解放后,東北人民政府的一位軍官安排他們由天津乘船去往以色列。斯特恩先后在以色列、美國當過小提琴師、推銷員。1961年,斯特恩重返德國,考入柏林愛樂樂團任演奏員,次年通過競聘考試,成為該樂團首席小提琴,后來還是常務理事,直至1994年退休。

難忘生活十余年的熱土

1979年“我的夢變成了現實”

1979年,為了回到闊別30年的“故鄉”哈爾濱,斯特恩向中國駐西德大使王炳南多次建議和申請,終于促成柏林愛樂樂團在中國改革開放初期來到北京,并由享譽世界的著名指揮家卡拉楊率團演出。

演出結束后,斯特恩沒與卡拉楊等人一起返回德國,而是帶著柏林愛樂樂團的兩位“業務骨干”——中提琴演奏員赫爾穆特·尼古萊,會跳拉丁和探戈的大提琴演奏員揚·狄賽爾霍爾斯特,組成柏林愛樂室內樂團來到哈爾濱訪問演出。

當時配合黑龍江省外辦參與陪同、接待工作的黑龍江省歌舞團合唱隊演員傅明靜在演出中擔任報幕員,并在后來寫下了《我與斯特恩的緣分》——讀《弦裂》有感一文,文中講述了很多斯特恩在哈爾濱的經歷。

斯特恩撰寫回憶錄《弦裂》

斯特恩到哈爾濱后被接到省外辦,一座歐式米黃色洋樓里,大家落座后工作人員拿上了水果和茶,斯特恩起身向接待人員表示要去衛生間,接待人員怕他不熟悉環境準備為他引路,他卻說“不用,我知道”,這讓接待人員非常驚愕。原來,早年他在哈爾濱學習小提琴時,就在這棟樓里上過課,當時這里是“哈爾濱蘇聯高等音樂學校”,對于樓內的格局他再熟悉不過了。

斯特恩稱自己是哈爾濱人,他說:“我夢中好多次回到哈爾濱,今天我的夢變成了現實。”之后在哈爾濱演出了幾場室內音樂會,包括斯特恩的小提琴獨奏、尼古萊的中提琴獨奏、三重奏等,場場爆滿。劉學清曾聽父親劉興華(時任省歌舞團交響樂隊隊長)講,斯特恩、尼古萊和霍爾斯特與交響樂隊一起排練了《貝多芬第五命運交響曲》。

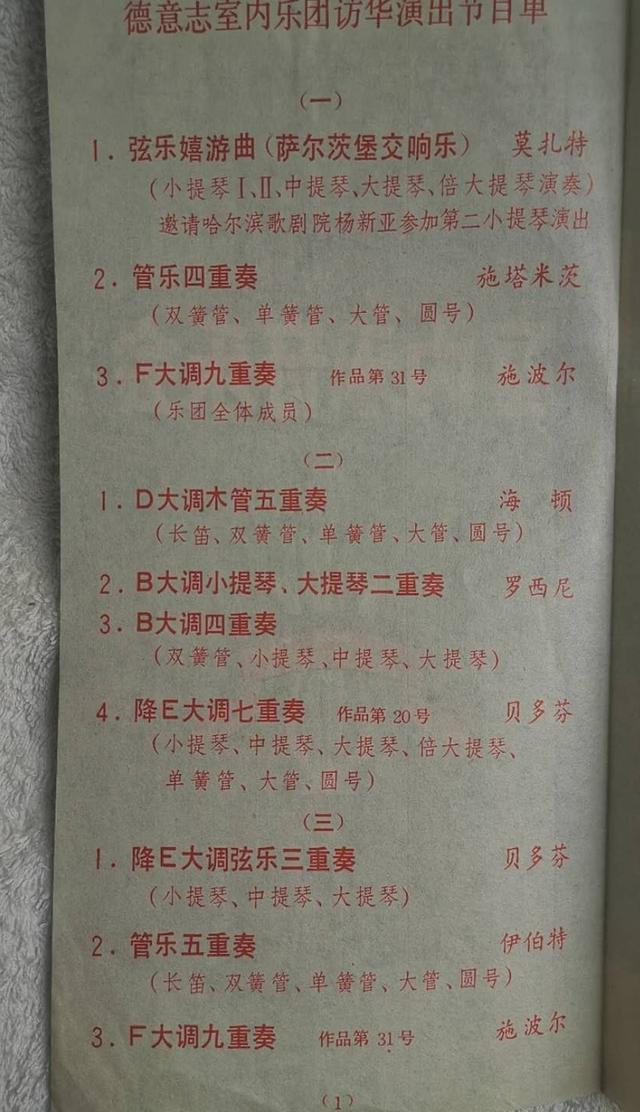

演出節目單

1979年開始數次回到哈爾濱

辦音樂會拍紀錄片捐款捐物

劉學清告訴記者,自1979年開始,斯特恩曾數次回到哈爾濱。1982年斯特恩一行人來哈爾濱時,他還有幸參與了迎接和對口交流活動。

首次回哈爾濱時,看到省歌舞團和哈爾濱歌劇院的樂器水平較差,斯特恩回到德國柏林后,憑借自己的威望和影響力進行募捐,1980年7月,他將籌集來的價值3萬德國馬克的琴弦、琴弓和世界著名音樂作品總譜、一臺鋼琴,提供給兩家單位。同行的還有他的妻子和更加規范的室內樂團。

之后斯特恩又在黑龍江省展覽館舉行了一場音樂會,演奏了海頓的大提琴協奏曲、《卡門》序曲等。他還帶來了12名藝術家和柏林廣播公司的一支電視錄像組,在兆麟公園等地拍攝了一部關于在中國旅行的紀錄片——《莫扎特在中國》。

1981年,斯特恩第三次來哈爾濱,此次與哈爾濱歌劇院合作排練,排練曲目包括《卡門》序曲、《北京喜訊》等。我省著名音樂家、指揮家劉克紀做他的翻譯。斯特恩調侃說:“我是德國人,你是中國人,咱們兩人用俄語說,太有意思了。”

曾經顛沛流離的生活讓斯特恩會說多種語言,在哈爾濱與俄羅斯人說地道的俄語,從小在柏林長大說德語,回到以色列對外交流時說英語,他的母語是希伯來語,還能說不太流利的中文和日語。

斯特恩在演奏

1982年,斯特恩再次來到哈爾濱,之后準備去北京,與中央音樂學院交流。此次,劉學清參與了迎接和對口交流活動。斯特恩從德國帶來一位青年大提琴家,拿著一把國寶級的大提琴,據說是德國一位銀行家贊助的,價值連城。當時與這位青年大提琴家一對一進行對口交流的也是劉學清,他還拉了一下那把國寶級大提琴,特別震撼,聲音動聽、制作細膩、保存完好。之后,斯特恩又來過哈爾濱。

斯特恩參與了許多唱片的錄制,也是許多重要音樂會的獨奏者。1993年,斯特恩被授予德意志聯邦共和國功績勛章。晚年的斯特恩撰寫并出版發行了一本個人回憶錄《弦裂》,對于他的人生經歷,進行了深入而廣泛的講述,這部書曾經躋身世界暢銷書排行榜……

圖片均由受訪者提供