小提琴小兔子乖乖考級(一稻濟天下 精神永傳承 追記“雜交水稻之父”袁隆平)

2013年8月19日,袁隆平在廣西桂林市灌陽縣黃關鎮聯德村袁隆平超級稻第四期攻關示范片查看水稻生長情況5月22日,在位于重慶市北碚區的西南大學,學生們來到袁隆平雕塑前敬獻鮮花、表達哀思

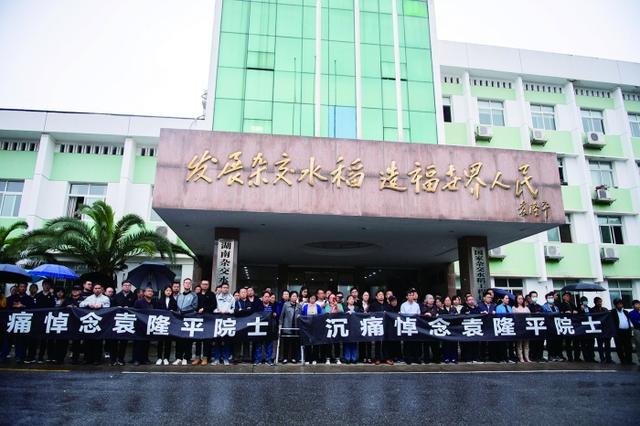

5月22日,群眾自發前往湖南雜交水稻研究中心為袁隆平院士送行

山河嗚咽,舉國同悲。

“雜交水稻之父”、中國工程院院士、“共和國勛章”獲得者袁隆平,5月22日13時07分在湖南長沙逝世,享年91歲。

“發展雜交水稻,造福世界人民”,是袁隆平畢生的追求。袁老傾其一生,為我國糧食安全、農業科技創新、世界糧食發展作出了重大貢獻。

袁隆平1981年獲得國家發明特等獎,2001年獲得首屆國家最高科學技術獎,2014年獲得國家科學技術進步特等獎,2018年獲“改革先鋒”稱號,2019年被授予“共和國勛章”。他還相繼獲得聯合國教科文組織“科學獎”等二十余項國際國內大獎。

一世辛勞,心憂蒼生,躬耕不輟,壯心不已。他長期致力于促進雜交水稻走向世界。目前,雜交水稻已在印度、孟加拉、印度尼西亞、越南、菲律賓、美國、巴西、馬達加斯加等國大面積種植,年種植面積達800萬公頃,平均每公頃產量比當地優良品種高出2噸左右。

百姓們愛戴他,不光是因為他的勇于創新、堅毅執著、卓越貢獻,還因為他的樸實無華、躬耕田野、自平凡中來的偉大,也因為他的家國情懷與風范傳承。

5月24日10:00,袁隆平院士遺體送別儀式將在長沙市明陽山殯儀館銘德廳舉行。

痛悼

“有些人,偉大到我們以為,他們沒有生老病死。”

正因為此,當袁隆平離世的消息傳來,世人震驚,舉國悲慟。

5月22日,湖南長沙,細雨凄迷。在中南大學湘雅醫院的病房里,袁隆平的家人在病床邊唱起了他最喜歡的《紅莓花兒開》等歌曲,但,這些優美的旋律環繞,最終沒能挽留住袁老的離去。

13時07分,令無數世人愛戴的袁隆平院士,因病醫治無效,在長沙與世長辭。袁老走得安詳而平靜。

“老爺子沒有留下遺言,但他還能講話時,念念不忘的還是雜交水稻事業,希望弟子們把雜交水稻事業發展好,把雜交水稻推廣好。”在中南大學湘雅醫院的病房里,袁隆平家人告訴新華社記者。

今年初,“90后”的袁隆平,還堅持在海南三亞南繁基地開展科研工作。

據上海證券報記者了解,從去年底起,袁隆平身體狀況就不太好,“年紀越來越大了”。今年3月,袁隆平在三亞雜交稻研究基地摔了一跤,引發身體不適。4月初,轉到長沙住院治療。

入院之初,袁隆平每天都要問醫務人員同樣的問題——“外面是晴天還是下雨?”“今天多少度?”

這是袁老多年的習慣。他心里一直記掛天氣、記掛水稻。袁老有個孫女在小時候,一度以為自己的爺爺就是個“看天氣預報的”。

住院期間,袁老還經常寬慰醫務人員不要傷心,要記得吃飯:“你們不要為了我不吃飯呀,飯不能不吃呀。”

惜別

5月22日16時的長沙,烏云低垂,地面濕漉。袁隆平院士的靈車,從中南大學湘雅醫院緩緩駛出。車道兩邊,站滿了大量自發前來送行的市民。

靈車駛上湖南省長沙市芙蓉中路,由北往南緩行。不少市民在路旁紛紛隨車奔跑,口中悲痛地大聲高喊著:“袁爺爺,一路走好!”

車輛在營盤東路東行拐彎時,十字路口等待紅綠燈的車輛,不約而同地長按車笛,笛聲悲鳴,響徹云霄,為袁老送行。

場面震撼,讓人淚目。

記者在現場看到,一大批年輕的“90后”“00后”們,久久佇立在現場,不愿離去。傍晚時分,中南大學湘雅醫院門口,不斷有人前來,放下鮮花與字條,甚至還有水稻秧苗,以此向袁老致敬并緬懷哀思。

隨后,在前往長沙明陽山殯儀館中途,靈車在袁老長期生活工作的湖南雜交水稻研究中心繞行一周,這里,有他生命所系的事業,還有他最親愛的同事和學生。

5月22日下午至深夜,仍有大批群眾前往中南大學湘雅醫院、湖南雜交水稻研究中心和長沙明陽山殯儀館悼念袁隆平。

5月23日上午10時,距離長沙明陽山殯儀館幾公里處,記者在現場看到,成千上萬從各地而來的群眾,手持鮮花,步行前往。殯儀館處,排隊進入悼念的群眾也幾乎將道路站滿,隊伍綿延幾公里,看不到頭。

隊伍中,有頭發花白的老人,有朝氣蓬勃的青年,有跟隨父母、稚氣未脫的孩子,人人神情肅穆,心懷哀思。一位老人不斷接到家人打來的電話,電話那頭是家人擔心她身體的問候,而這位老人則不斷告訴家人:“自己身體好得很,隊伍就快進去了,一定要去悼念悼念。”

一個小朋友知道自己父親第二天將去參加袁爺爺的追悼會,就對父親說:“爸爸,我很遺憾不能去,請您代我向袁爺爺鞠躬。”

隊伍中,還有不少外賣小哥,他們通過跑腿的方式,為一些無法到場吊唁的群眾代為獻花。

網絡上,在袁隆平同志網絡吊唁廳,截至5月23日21時,已有超過900萬名緬懷者獻花致祭。

有人說,崇尚英雄的地方,才會產生英雄。

一稻報國

2019年10月,在一場關于第三代雜交水稻技術的會議上,袁隆平對記者說,他有兩個大夢想:一個是雜交水稻繼續走向更高產,實現“禾下乘涼夢”;另一個則是“雜交水稻覆蓋全球夢”。

這是他一直的夢,也是一直的理想。

終其一生,袁隆平一稻報國。他想過參軍報國、體育報國,但最終選擇了以一串串飽滿的稻穗報國。

“我們國家人口多、耕地少,保障國家糧食安全,唯一的辦法就是提高單產。因此高產對于我來說,是一個永恒的主題。”袁隆平說,新中國成立前,自己親眼見到倒伏在路邊的餓殍,這令他痛心不已。1949年,他報考了西南農學院。

1956年,袁隆平帶著學生們開始了農學實驗,經過幾年時間,他發現水稻中有一些雜交組合有優勢,并認定這是提高水稻產量的重要途徑。培育雜交水稻的念頭,第一次浮現在他的腦海。

1966年,袁隆平發表了論文《水稻的雄性不孕性》。這篇論文,拉開了中國雜交水稻研究的序幕;1970年,在海南發現的一株花粉敗育野生稻,讓雜交水稻研究打開了突破口;1973年,在第二次全國雜交水稻科研協作會上,袁隆平正式宣布秈型雜交水稻三系配套成功。

1981年,國務院將“國家技術發明特等獎”授予以袁隆平為代表的全國秈型雜交水稻科研協作組。

1996年,農業部正式立項了超級稻育種計劃。4年后,第一期每畝700公斤目標于2000年實現。隨后便是2004年800公斤、2011年900公斤、2014年1000公斤的“三連跳”。

年屆九旬,追夢不止。

“退休對我來講是不存在的。”袁隆平如此說道。

今年5月初,湖南雜交水稻研究中心發布消息稱,袁隆平“超優千號”超級雜交稻品種今年在三亞種植了50畝地進行高產攻關,5月9日,以中國科學院院士謝華安為首的專家組對這片攻關地進行測產驗收。在隨機選取3塊田進行全田機收測產后,最終成績揭曉:平均畝產1004.83公斤。

這是熱帶地區首次實現超級稻大面積種植畝產超1000公斤。

據介紹,“超優千號”是袁隆平指導研發的第五期超級雜交稻。自在三亞試種以來,連續幾年其畝產都在不斷刷新產量紀錄。這一品種有望助力袁隆平最新提出的雙季稻畝產3000斤目標的實現。

為讓中國人“端牢飯碗”、保障國家糧食安全,袁隆平提出了雜交水稻雙季畝產3000斤攻關目標,并于2020年12月20日在三亞召開了全國雜交水稻雙季畝產3000斤項目啟動會,成立了以袁隆平為首席科學家的項目攻關領導小組。

2021年,3000斤工程在海南省安排了7個攻關點,設計早稻畝產量900公斤,品種為“超優千號”,4月至6月收割;設計晚稻畝產量600公斤,品種為“叁優一號”,10月至11月收割。

雙季稻畝產3000斤目標,已是不遠。

“寶藏90后”

在很多人眼里,袁隆平是“雜交水稻之父”,是“共和國勛章”獲得者,同時是一位“寶藏90后”。

水稻一直都像是他的“孩子”。袁隆平家的后院,緊挨著試驗田,即使晉級“90后”了,一天也要看上三四回。

2019年9月,在出發去北京領共和國勛章獎之前,他還專門來到稻田跟水稻道別:“你們都乖乖的,我過幾天就回來啦。”

除終其一生的科研精神與奉獻初心外,袁隆平“寶藏爺爺”與“90后梗王”的一面,也備受愛戴。

他會拉小提琴,多數時間忙于科研的他,會抽空練習小提琴,也會跳踢踏舞。

為了幫助世界解決糧食問題,和更多國際友人溝通,他苦練英語。

他還會常常和固定的牌友做“腦力鍛煉”——打打麻將。

問他為啥不帶博士生,他給出的原因是:要修改論文,麻煩得很。

當被問及“您覺得您帥不帥”時,他回答:Handsome(帥)。

袁老終生簡樸。有一次,他與夫人逛商場,看到貨柜里有打折到10塊錢一件的襯衫,一口氣買了10多件,“這樣的襯衣好,下田的時候穿起來方便,不用擔心弄臟了。”

在90歲生日的前一天,他特地穿上一身新衣服,光顧了常去的那家理發店,理了個帥帥的發型,理完發后還笑稱自己又年輕了5歲。

90歲生日當天,面對生日蛋糕,他也不忘把第一口蛋糕喂給自己的夫人。

精神傳承

對年輕人的勉勵,袁老從未吝嗇。他一直關心年輕人的成長,多次寄語、勉勵年輕一代奮發有為。

他對年輕人說:“理想要高雅,不要專門向錢看,賺錢應該要賺,但要能賺對社會對老百姓有益的錢。”

他還有一句名言:“人就像一粒種子。要做一粒好的種子,身體、精神、情感都要健康。種子健康了,我們每個人的事業才能根深葉茂,枝粗果碩。”

袁隆平在國際上獲得的大獎獎金,幾乎都捐贈給了以他的名字命名的農業科技獎勵基金會,扶持年輕一代發展。

2019年9月,西南大學農學與生物科技學院的學生們向袁隆平請教其“成功的秘訣”,袁隆平通過以視頻方式回信:“有人問我,你成功的秘訣是什么?我想我沒有什么秘訣,我的體會是8個字:知識、汗水、靈感、機遇。”

2020年,袁隆平寄語年輕人:“我希望更多青年從事現代農業!青年農民是國家的希望,現代農業研究需要更多的知識青年。”

袁老給世界最好的禮物,不僅有雜交水稻,還有他傳承的寶貴精神。

袁隆平當年寫給母親的信《媽媽,稻子熟了》,感人至深,令人淚目。

他在信中寫道:

“媽媽,每當我的研究取得成果,每當我在國際講壇上談笑風生,每當我接過一座又一座獎杯,我總是對人說,這輩子對我影響最深的人就是媽媽您啊!無法想象,沒有您的英語啟蒙,在一片閉塞中,我怎么能夠閱讀世界上最先進的科學文獻,用超越那個時代的視野,去尋訪遺傳學大師孟德爾和摩爾根?無法想象,在那個顛沛流離的歲月中,從北平到漢口,從桃源到重慶,沒有您的執著和鼓勵,我怎么能獲得系統的現代教育,獲得在大江大河中自由翱翔的膽識?無法想象,沒有您在搖籃前跟我講尼采,講這位昂揚著生命力、意志力的偉大哲人,我怎么能夠在千百次的失敗中堅信,必然有一粒種子可以使萬千民眾告別饑餓?他們說,我用一粒種子改變了世界。我知道,這粒種子,是媽媽您在我幼年時種下的!”

精神“種子”,代代傳承!(記者夏子航)

來源:上海證券報