小提琴制作木工工藝(古代克雷莫納學(xué)派制作提琴的方法)

-

樂器資訊網(wǎng)

樂器資訊網(wǎng)

- 小提琴

-

2024-06-06 20:14:34

2024-06-06 20:14:34 - 瀏覽量:868

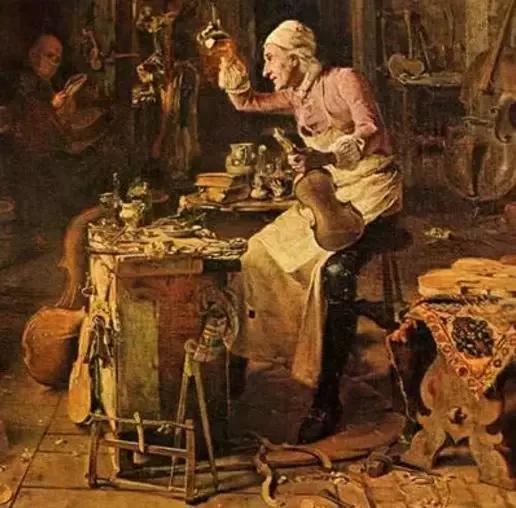

古代提琴

古代提琴的制作過程與現(xiàn)代有些不同,克雷莫那學(xué)派的方法當(dāng)時在意大利是主流。通常都認(rèn)為阿馬蒂家族開創(chuàng)和發(fā)展了克雷莫那學(xué)派的制作方法。四代人跨越了近乎兩個世紀(jì),包含了整個克雷莫那古典提琴制作時期,直至18世紀(jì)上葉。他們的影響是人們所公認(rèn)的,古代克雷莫那提琴制作者都遵循他們的設(shè)計和制作方法。著名的斯特拉迪瓦里家族和瓜爾內(nèi)里家族也是秉承了他們的傳統(tǒng)和基本制作規(guī)則。阿馬蒂傳統(tǒng)工藝的許多方面仍然是現(xiàn)代提琴制作者所遵循的,只是在琴頸、低音梁和琴弦等方面作了改進(jìn),以適應(yīng)現(xiàn)代的音樂和演奏技巧的需要。

模具

使用內(nèi)模具是阿馬蒂系統(tǒng)的核心,是克雷莫那制作法的精髓。17世紀(jì)時很難找到除克雷莫那外的提琴制作者始終不渝地使用這樣的模具。在內(nèi)模具上粘貼六塊支撐木塊,并按樣板切削各木塊。斯特拉迪瓦里用兩個獨立的琴角樣板,一個是上琴角,另一個是下琴角,對側(cè)的琴角只要把樣板翻個面即可。

側(cè)板

用整條的上側(cè)板是克雷莫那的慣例,因為琴頸是固定在上側(cè)板和端角木塊的。由于它的長度與背板木料差不多,所以往往是從同一塊木料上取材。下側(cè)板如果采用整條的,由于背板木料的長度不夠,故必須從另外的木料上取得,圖紋與背板和上側(cè)板可能會不一樣。先從中腰處開始修削琴角支撐木塊和粘貼中側(cè)板,待中腰側(cè)板完成后再次修削琴角木塊,分別粘貼下側(cè)板和上側(cè)板。

邊條

中腰邊條的兩端鑲嵌入角木塊中,在側(cè)板框脫離內(nèi)模具之前,就粘好背板和面板的襯條,并修削好襯條,使側(cè)板框脫離模具后有較好的強(qiáng)度和彈性,既便于脫模又可在粘到背板上時,根據(jù)需要作各種必要的調(diào)整。脫模之前先把側(cè)板與支撐木塊一起刨平,側(cè)板高度以下木塊的高度為準(zhǔn)。待側(cè)板框粘到背板上之后,從上角木到上木塊一起加工出一個坡度。以后粘面板時在面板的上部加一定的壓力,使它帶些坡度地粘牢在側(cè)板框上,有人推測這樣的做法對聲學(xué)性能會有好處。

背板和面板

背板用徑切或弦切的楓木制作,既有拼板也有獨板。面板用徑切的云衫制作,都是拼板的。先刨平琴板的底面,獨板的還需要畫出中,合線,拼板的中心線常與拼縫是一致的。側(cè)板框未脫去模具時,在上木塊和下木塊上,為背板和面板鉆好定位釘孔,位置相當(dāng)于在中縫的嵌線處。用定位釘固定琴板在側(cè)板框上的位置,然后分別畫出側(cè)板框的輪廓,不過這并不是琴板的最后形狀,可能只是琴板外形的參考。

琴頸

古代小提琴的頸較為短而粗,而且是直的,琴頸弦長是123毫米。其與琴體上端不是用接榫鑲嵌和粘貼在一起,而是用三個鐵釘,穿透上木塊和上側(cè)板,把琴頸的腳跟釘牢在琴體上。所以上側(cè)板都是用整條的,現(xiàn)代做法就沒有必要用整條的上側(cè)板。

固定琴頸前先脫模,使各個支撐木塊都懸空,便于在上木塊上打孔和釘釘子。被打開的側(cè)板框其內(nèi)部面積變得大于模具,中腰部分可極度伸展,使邊條能越過模具。深深鑲嵌的中腰邊條,會很牢固地使角木塊與側(cè)板結(jié)合在一起。

脫模后修削各端角木塊的內(nèi)側(cè),使側(cè)板框的內(nèi)側(cè)成吉他形。把琴頸腳跟向著琴體的那面,修削得與琴體頂端上側(cè)板的形狀相匹配,古代的琴頸腳跟較厚重。雖然只用三個穿透上木塊和上側(cè)板的鐵釘固定琴頸,但為了避免鉆孔和釘琴頸時出現(xiàn)滑動,有時另加兩個不穿透上木塊的定位釘。

琴頸固定好后,腳跟與鈕相結(jié)合處刨得與側(cè)板和上木塊底面平齊,待粘到背板上后再與鈕一起修削成形。

側(cè)板框連同琴頸的整個構(gòu)件,依靠定位釘定位后放到背板上。利用側(cè)板框的彈性,使琴頸的中線與下木塊的中線對成一線,而且更重要的是這條中心線必須兩等分背板的中腰。

然后把六塊支撐木塊夾在背板上,同時參照未脫模時的側(cè)板框圖形,分別松開夾子調(diào)整位置。位置確定后把側(cè)板框夾住,再在背板上畫出側(cè)板框里面和外面的輪廓,以及琴板的外形輪廓。

制作拱和厚度

先制作背板的拱,做弧度時可能琴板的周緣沒有挖槽。加工厚度時在背板的中間區(qū)域,從底面釘人一個圓錐形的木釘。釘子的直徑約1.5—2.5毫米,釘孔剛好到達(dá)拱表面。

由于木釘?shù)拇侄耸窃诠袄锩妫舛思饧?xì)所以從拱的表面上看不明顯。木釘?shù)奈恢帽砻鬟@里是背板的最厚點,也是加工厚度時不會被工具削掉的永久性標(biāo)記,背板的厚度分布是以釘為圓心畫分的。釘孔的位置也可能離琴體頂端更近些,比離底端的距離短約幾個毫米。

拱和厚度完成后,就在還沒有挖槽和鑲嵌線的背板上,參照定位釘和側(cè)板框外形.永久性地粘上連同琴頸的側(cè)板框。由于琴頸的腳跟面是與側(cè)板平齊的,所以要在腳跟上切個槽,以容納面板頂端的琴邊。

面板也要用木制的定位釘定位,對準(zhǔn)中心線后按側(cè)板框的輪廓,畫出側(cè)板框外側(cè)、內(nèi)側(cè)和面板外形輪廓圖,然后制作面板的拱和厚度。由于側(cè)板框已粘在背板上,所以整個結(jié)構(gòu)很牢固,已不能協(xié)同面板作任何調(diào)整。

如果側(cè)板在背板上粘得歪斜,就會使面板的形狀與背板不一致,把琴體側(cè)過來從后向前看,琴體也會是歪扭的。

音孔和低音梁

琴頸中心線與下木塊中心線的聯(lián)線,應(yīng)使音孔上珠等距地分布在中腰幾何中心線的兩側(cè),不過幾何中心線不一定與拼合縫一致,但兩個上珠離中腰琴邊的距離是相等的。

因為琴頸中線與下木塊中線的聯(lián)線,已調(diào)整到兩等分背板的中腰,而且上珠是由面板中腰琴邊處的圓規(guī)孔定位的,所以面板上音孔的位置一般不會有太大的誤差。克雷莫那學(xué)派非常重視的規(guī)則是,必須使琴頸與音柱、低音梁、弦總以及音孔上珠之間的區(qū)域排成一線。

音孔上下珠之間的距離,在同一琴上往往是一致的,但琴與琴之間可能略有些差異。上下珠的位置定好后,用切割孔的工具與拱的弧面成直角鉆孔。上下珠之間是用實體的孔體紙樣板予以連接。

實體樣板比空心的外模樣板具有更大的靈活性。用釘固定樣板的一端或兩端,參照琴碼的位置畫出音孔體。如果上下珠之間的距離有誤差。可以移動樣板改變孔體的長度,靈活地畫出整個音孔。

開好各個珠的孔后修削孔體就比較方便,削好整個音孔后在下端的翅上用半圓鑿從翅尖向上挖出槽,而且與中腰琴邊處的槽融為一體。

最后在琴碼的位置處開兩個缺口,缺口分布在音孔高度中心上下的內(nèi)外側(cè),內(nèi)側(cè)的缺口將來與碼的橫向中線對齊。

音孔完成后粘貼低音梁,古代小提琴的低音梁高度是7毫米、寬為4.5毫米、長度為240毫米。在合琴之前枯貼標(biāo)簽,雖然只是一張紙條,卻是判定琴身價的重要依據(jù)之一。

嵌線和琴邊

面板和背板都是在粘到側(cè)板框上之前,先把琴邊靠底面處的邊緣倒成斜邊,這樣可避免修圓琴邊時工具傷及側(cè)板。

在面板和背板都粘好后才做嵌線,嵌線是用兩片黑色的木皮,中間夾白色的白楊木或山毛棒木皮,一起預(yù)先粘合而成,使用時按照琴邊的形狀彎曲成形。

用雙刀片或單刀片的嵌線刀,把嵌線槽切割到需要的深度,再用窄口平鑿雕去槽中的木料。放入嵌線并用膠粘好后,用半圓鑿削掉嵌線突出的部分。

再用寬度與琴邊槽相似的半圓鑿,連同嵌線一起修削出琴邊周圍的槽,槽外側(cè)平的琴邊要留出一點寬度,小提琴是2毫米,以后是脊的位置。

槽開好之后開始修圓琴邊,先把琴邊的上邊緣也倒出斜邊,然后把整個琴邊修圓。最后用刮片修整周邊的槽,使槽和嵌線與琴邊以及拱的弧融為一體。槽與琴邊內(nèi)緣交界處,也就是2毫米處應(yīng)修成脊,脊的外側(cè)是圓的琴邊,內(nèi)側(cè)就是槽的外緣。

指板和鈕

剩下的工作是粘指板和修削鈕,因為古代琴頸的指板表面與側(cè)板是垂直的,所以在指板與琴頸之間粘一塊楔形的楓木板。改變楔形板的坡度,可調(diào)節(jié)指板指向琴碼的投射高度。

由于指板不用烏木或僅鑲嵌些烏木,而且較短僅長215毫米,故比較輕。弦枕處的寬度是25.5毫米,下端寬40毫米,表面的曲率半徑是52毫米。因為琴碼比較低僅29毫米,故指板安裝得較平坦。

指板粘好后連同楔形板修正頸和指板的形狀,把指板兩側(cè)的上邊緣修圓,下邊緣和側(cè)面與琴頸一起修圓滑。

用圓規(guī)在背板上畫出鈕的形狀,連同頸腳跟的底面一起成形,使鈕與腳跟融為一體。再把鈕的背面修薄,最后在鈕的邊緣做出倒邊。

弦枕、尾枕和尾柱

弦枕的寬度為25.5毫米,指板粘好后在頂端粘上弦枕,并修出弧形和開出定位弦的槽。在面板的底端切出尾枕的位置,切口剛好抵達(dá)下木塊表面,把尾枕鑲?cè)氩⒄澈谩T谙聜?cè)板中線的中心處,略微偏下一點點鉆尾柱孔,這樣在尾柱受到弦的張力時,尾柱會偏向孔內(nèi)滑動。

音柱和腮托

古代的音柱比較細(xì),直徑為5毫米。古代不用腮托因為演奏小提琴和中提琴時,基本上都只用到第一把位,腮托是后來演奏技巧發(fā)展之后才有的。所以在古琴的面板右下邊漆面上,常常會有被胡須磨損的痕跡。

喜歡就關(guān)注我們吧:

微信公眾號搜索(博陽提琴)

微博搜索(拉小提琴的鹵蛋)/(博陽提琴)