卡農(nóng)johann小提琴譜(世上最經(jīng)典那段卡農(nóng),終于見到錄像了)

-

樂器資訊網(wǎng)

樂器資訊網(wǎng)

- 小提琴

-

2024-05-26 14:48:45

2024-05-26 14:48:45 - 瀏覽量:923

我們聽過無數(shù)的經(jīng)典,有的給我?guī)碚鸷常挥械慕o我們帶來冥想;而有的則是一種感動。說到感動,我們經(jīng)常為一些很平常的事情所感動:例如,看見孕婦艱難困苦地誕下一個新生嬰兒的那一刻、或又看見一群饑餓小孩捧著一碗可以充饑的粥,哪怕是檢到一個臟臟的饅頭也開懷的時刻、或又一個艱辛讀書大孩子考試后說我成功了的那一個時刻、甚至看見一條被車撞斷腿仍頑強走著的流浪狗的時候。下面這首曲子,所帶給我的就是這樣一種感動:平凡生命中不斷涌現(xiàn)出的傷感與快感交織。

這首卡農(nóng)最經(jīng)典的版本來自喬治溫斯頓(GeorgeWinston)的專輯《December》中的《帕赫貝爾的卡農(nóng)變奏曲》(VariationsontheCanonbyPachelbel),今天為大家獻上!

視頻加載中...

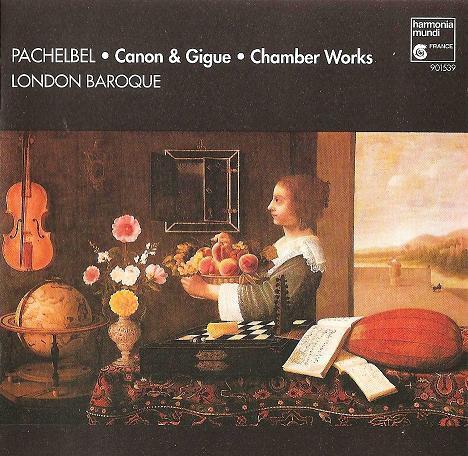

我們靜靜的聆聽這首誕生于300年前的通俗而又感人的曲子:以一把大提琴啟奏,三把小提琴間隔八拍先后加入,小提琴全部拉奏完全相同旋律,前后也只有三段不同的旋律,每段更是僅有兩小節(jié)的旋律供重復(fù)拉奏;大提琴的調(diào)子從頭到尾只有兩小節(jié),重復(fù)達二十八次之多。這兩個聲部遵守著嚴(yán)格的對位法則,各自規(guī)律地不斷往前發(fā)展,最后光輝地結(jié)束,縱觀全曲,曲式雖嚴(yán)謹(jǐn),但作曲家卻能在嚴(yán)格的形式中作自由的變化,作曲技巧令人嘆為觀止。這就是帕赫貝爾的《卡農(nóng)》。

約翰.帕赫貝爾JohannPachelbel(1653--1706),德國中世紀(jì)(巴洛克時期)的風(fēng)琴家、作曲家。他的一生是艱難的和痛苦的--他的第一個妻子和他的第一個兒子死于瘟疫在1683年,由于法國在1692年進攻Stuttgart,他到處逃亡,直到最后定居于Nuremberg,在那里他娶了第二個老婆,并生了7個孩子,其中的兩個后來成為了音樂家,一個制造樂器的,和一個畫家。他在教堂音樂方面的貢獻是偉大的。他將重復(fù)的曲調(diào)定義為對音樂內(nèi)容的認(rèn)識。他的作品曾對巴赫產(chǎn)生過影響。他重要的作品有:

《阿波利尼斯六音節(jié)》(作于1699)、6組大鍵管的《曲調(diào)與變奏曲》、《眾贊歌前奏曲》78首。

帕赫貝爾窮盡生精力所寫的教會音樂,在今天已少有人聽。人們談到巴洛克時期著名的作曲家時,他很少被排上名。跟他所寫的那些教會音樂堂皇去作比較,《卡農(nóng)》曲長僅僅五分鐘,是微不足道的小品。諷刺的是,使帕赫貝爾留名后世的反而是這首《卡農(nóng)》。這部《卡農(nóng)》全名應(yīng)該是:為了把小提琴與通奏低音而作的《D大調(diào)三聲部卡農(nóng)與吉格》(《CanonandGigueinD》)。是帕赫貝爾最通俗與動聽的作品。

卡農(nóng)Canon并非曲名,而是一種曲式,復(fù)調(diào)音樂的一種,原意為“規(guī)律”,字面上意思是「輪唱」。簡單的講,就是有數(shù)個聲部的旋律依次出現(xiàn),最先出現(xiàn)的旋律是導(dǎo)句,以后模仿的是答句。一個聲部的曲調(diào)自始至終追逐著另一聲部,交叉進行,互相模仿,互相追隨……直到最后的一個和弦融合在一起。卡農(nóng)的所有聲部雖然都模仿一個聲部,但不同高度的聲部依一定間隔進入,造成一種此起彼伏,給人綿延不斷的感覺。

另外,帕赫貝爾的《卡農(nóng)》是在意大利威尼斯時寫的音樂,用了回旋曲曲式,有無窮動音樂的元素在里面。因為它帶著一絲意大利式的憂傷,甜蜜寧靜的憂傷,所以顯得格外動聽。

卡農(nóng)聞名之后,各種各樣的改編版本隨之而出,而中國特別是年輕一代對此曲的熟悉,我看要歸功于韓國電影《我的野蠻女友》。劇中第一次出現(xiàn)在全智賢與車太賢100天紀(jì)念日時的見面,第二次則出現(xiàn)在劇尾,車太賢飛奔追逐地鐵車廂中的全智賢。不過只有第一次是GeorgeWinston的鋼琴獨奏版,第二次出現(xiàn)時是有交響樂團演奏的交響變奏版。

此曲還作為代表人類文明的成就之一,被美國國家航空航天局通過人造衛(wèi)星送入太空。這首曲子,我認(rèn)為是表現(xiàn)情感最為豐富之一的曲子,里面所富含的意境是“傷感中的喜悅、平靜中的幸福、黑暗中的陽光、失意中的希望”。