舞廳慢四薩克斯(90年代的記憶:蹦迪老頭和跳霹靂舞的武生)

1988年春晚,霹靂舞歌曲《雨中即景》

《聲音的密紋》是戴冰的一本非小說類寫作,大抵是描述了80年代后期到90年代的一段貴陽城市生活的情景。材料是紀實的,且幾乎集中在城市青年文化生活的界面,有一類文化記錄與評論寫作的氣息在里面。這幾年此類寫作漸漸風行起來,且往往有作者以第一人稱的回憶方式予以展開,由此又有了一種帶有傳統自述特點的回憶錄寫作的特點。

——張建建

少年宮舞廳

1990年,我進入貴陽云巖區少年宮工作,先是教美術,后來又編報紙。那時的貴陽人正熱愛著跳舞,大大小小的舞廳遍及全城,怕不止百家之數。其中規模最大的要算遵義路省體育館舞廳和六廣門市體育館舞廳,都是在現成的室內綜合運動練習場所直接安裝燈光設備改造而成,所以若論場地之闊大,別的舞廳自然無法相比。當時舞廳的一般規矩,同一首歌,先是歌手連唱兩遍,然后樂隊奏一遍,最后歌手再連唱兩遍,耗時不短,至少要比磁帶上的同一首歌長一倍以上。

但即便如此,對兩家體育館舞廳來說,大約也只夠一對舞伴跳慢八步,順著舞廳邊沿繞場一周半。場地大,容納的人就多,因此兩個體育館舞廳都有一個“餃子館”的綽號。云巖區少年宮也有一個舞廳,由頂樓排練大廳改建而成,相比兩個體育館舞廳要小得多,可也能容納兩百人以上。那時我正做著狂熱的歌星夢,知道少年宮有一個舞廳后,第一時間就找到了少年宮管理舞廳的雷老師(他同時兼任樂隊的號手),告訴他,如果舞廳以后缺歌手,就讓我試試。雷老師答應了。幾個月后,原來的男歌手突然辭職,我如愿以償,順利地接替了他的位置。這一唱,差不多就是整整三年。

還記得第一次登臺時我唱的是羅大佑的《戀曲1900》。少年宮舞廳設備簡陋,沒有反饋音響,我唱出去的每一個音,似乎都要先在數百平方米的大廳里繞場一周,才慢慢吞吞傳進我的耳中。這情形大大出乎我的意料,自然影響了我和樂隊的配合,我頓時慌張起來,一面唱,一面下意識地從臺上走到了臺下。一對打扮得花枝招展的年輕女人兩次跳過我的面前,兩次都不無善意地輪流提醒我:“黃了,黃了,你聽不出來你唱黃了嗎?”為了蓋過高分貝的音樂聲讓我聽見,她們都喊叫得聲嘶力竭,那臉上的表情就像我們之間隔著千山萬水。

本文作者戴冰肖像

和我搭檔的女歌手是云巖區某小學的音樂老師,比我年長七八歲,氣質打扮都很樸素,毫無某些舞廳女歌手的妖艷浮浪,人也極善良。當她得知我之前從未在舞廳唱過歌時,特地給我傳授了許多小竅門,比如唱慢歌時如何平穩地歸韻,如何利用麥克風的遠近以控制音量或制造效果,等等。當時我唱歌有個壞習慣,那就是一面唱,一面用腳打拍子,這個習慣唱慢歌時倒還無礙觀瞻,唱快歌時就很難看,甚至砰砰有聲,震動樂臺,影響到別的樂手。于是她告訴我一個法子,用腳指躲在鞋子里悄悄打,“這樣別人就看不到了”。我照著做,也就解決了這個問題。我還記得她當時說過的一句話,“節奏應該是裝在心里面的”。

在少年宮舞廳唱歌的幾年,見到過不少有趣的人,其中有兩個至今難忘。一個是中年男人,瘦高身材,留小胡子。某次我下樓上衛生間,正碰上他和一個女人靠在柱子上喁話,女人說:“……那以后你可要對我好些。”小胡子男人說:“那是肯定,何消你說。”說到這里,突然立起身子:“……哦,對了,我口袋里還有塊泡泡糖,等我摸來你吃。”

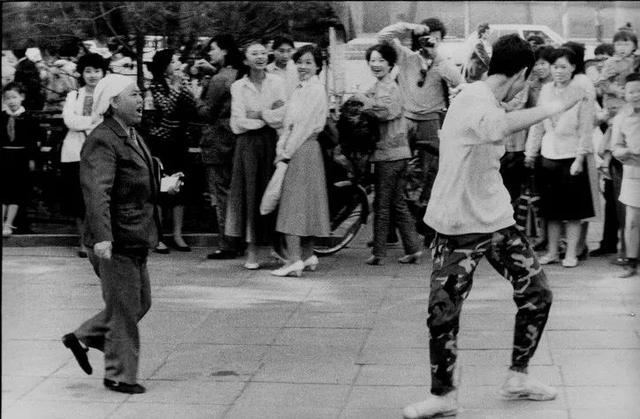

第二個是七十余歲的矮小老頭,銀發滿頭,風度極佳,從不跳流行舞步,只跳嚴謹的“國標”。某次舞廳散場,有少年宮的老師看到他和舞伴躲在大門前的熊貓塑像后面相擁親吻,嘖嘖有聲。幾天后,一個與他年紀相仿的老年女人突然出現,一路咒罵,不顧保安勸阻,徑直闖入舞廳,找到白發老頭就是一頓亂抓亂撓,引來全場大嘩。為了不影響秩序,保安把兩人帶到舞廳后面的大露臺上,任他們自行處理。幾個當值的少年宮老師原本還有點擔心,怕出什么事,不想半小時不到,兩人竟笑嘻嘻相攜而出,路過門前,老頭還向一個老師揮手道別。聽著他們的腳步聲沿樓梯漸行漸遠,一個中年男老師若有所思地說:“這老者是個有辦法的。”我還記得那個女人的樣子,非常清秀,身材高挑,頭上扎著一根紅綢帶,兩端長長地飄在腦后。對一個七十多歲的女人來說,那根紅綢帶看起來相當扎眼,所以那個男老師接著又補了一句:“那女的肯定也是個瘋的……”

說起來,我在舞廳唱歌的時間雖不長,也不能算短,但每次憶及,總覺得印象模糊,而且首先出現在腦子里的從來不是眼前起舞的人群或者頭頂上五顏七彩的轉燈,倒是每晚開場前幾個少年宮工人在舞廳地板上撒滑石粉的場景:他們像插秧一樣倒著身子撒,橫十幾道,豎十幾道,將整個大廳分割成無數的大方格子。那個畫面在我的腦子里幾乎總是闃無聲息的,甚至凝結不動,像黑白的老膠片,有點詭異,又莫名其妙地有點凄涼,不像開場之前,倒像散場之后。

迪斯科與《夜色闌珊》

在我讀初三或者高一的時期,貴陽的每所中學差不多都有一個甚至多個學生打架團伙,每個團伙都有一個或響亮或氣派或粗野或兇狠的名字,比如勇敢的米哈伊部隊,磚頭部隊,青年禁衛軍,軍衣隊,等等。這些團伙的性質很難界定,他們距黑社會尚遠,還沒到欺行霸市收受保護費的程度,但在學校里橫行無忌,欺負弱小,團伙與團伙之間為一時意氣打架斗毆動刀動槍甚至鬧出人命的事情卻不鮮見。

與此同時,這些團伙的成員又大抵是同齡人中最活潑最時髦的,無論行為還是衣著打扮,常常引領一時風尚。表哥當時就讀于貴陽十八中,也與幾個同學歃血為盟,結成了這樣一個團伙,因為共有八人,所以取名“八大弟子”。表哥排行老三,得名號“師爺”,在團伙中地位頗高。“八大弟子”在我了解的類似團伙中打架斗毆不算最狠的,卻算得最時髦的之一,于一切流行時鮮的物事都不甘人后。我曾目睹“八大弟子”中的老大和另一個時髦人物比誰的喇叭褲更“喇叭”:他們并肩而立,同時踮腳曲腿,讓喇叭形的褲口完全展開。結果兩人的褲口寬度都超過了各自的皮鞋長度,但老大身形高大,臂長腿長,褲口的寬度因而有了更大的伸展余地,最終在絕對寬度上蓋過了對方。表哥告訴我,老大有一條喇叭褲,其褲口的寬度超過了一尺二寸。

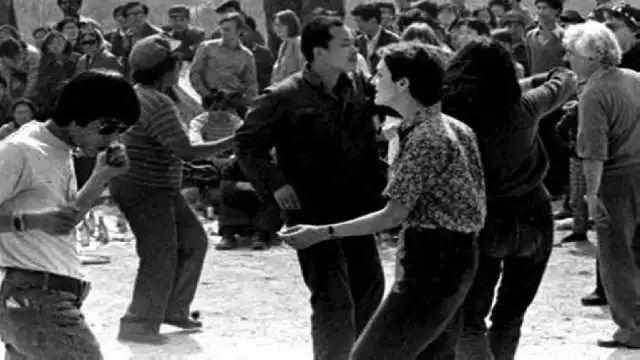

跳迪斯科在當時自然是件非常時髦的事情,“八大弟子”中有好幾位個中高手,表哥算得其中之一。我在跳迪斯科這件事情上沒有一點天賦,完全找不到感覺,所以始終沒有學會。表哥對此很不滿意,時常說總有一天要讓我學會,否則簡直是丟他的臉。某次,表哥約了好幾個同學,其中包括“八大弟子”中的老大和老二,還有二表姐的幾個女同學,決意要好好地大跳一場迪斯科。當時我和父母、祖母都還住在中華南路祖父留下的大房子里,房前有一塊百多平米的院子,鋪著白麻石,是理想的跳迪斯科的場所。

晚飯之后,表哥表姐的同學們陸續到來,有人提著錄音機,有人帶了磁帶,再從祖母的臥房里牽一塊插線板到院子里,接上錄音機,舞會于是開始了。但在這之前發生了一點小小的意外——可能是事前沒有協調好的緣故——有人挑遍了所有的磁帶,發現只有一首歌合適跳迪斯科。大家都有些沮喪。有人建議回家去拿,但遭到其余人的反對,說太耽誤時間了,將就吧。

于是那天的整個晚上都在翻來覆去放那首歌,聽到幾乎厭惡的程度。歌的名字叫《夜色闌珊》,周峰演唱的。整首歌曲旋律舒展,節奏強勁。可能因為一晚上聽了幾十遍,歌詞我竟還記得:“晚風吹過來,多么的清爽,深圳的夜色,絢麗明亮。快快地飛跑,我的車兒,穿過大街小巷,燈光海洋。閃耀的燈光,伴我心兒在歌唱。問聲美麗的姑娘,你的心是否和我一樣。我的青春,我的世界,在這時刻,如此輝煌。我的希望,我的向往,幸福時光,永遠難忘。……快快地飛跑,我的車兒,向著那明天,向著那太陽……”

當年用來跳迪斯科的歌曲里,有一首很出名,叫《夢中的媽媽》。歌曲開始,是同一個女聲的混聲:“媽媽,夢中的媽媽……”休止一拍,然后猛然響起炸耳的鼓點,其聲隆隆,隱隱有金屬味。幾年之后才知道,那是德國波尼姆樂隊一首雷吉風格的名曲,翻唱者換成了電子鼓,所以才有那樣刺激的效果。當時我們把類似的歌一律稱作“勁歌”,意即“有勁的歌”“帶勁的歌”,實則是通俗搖滾的一種。

我始終沒學會跳迪斯科,所以在這件事情上,表哥一直覺得我很拿不出手。

霹靂舞手

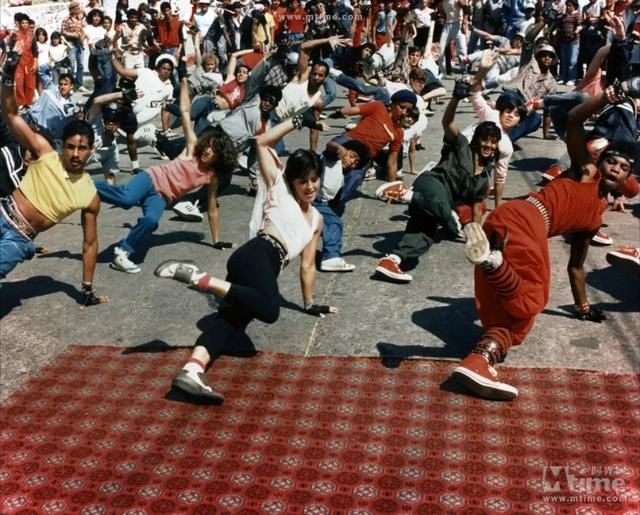

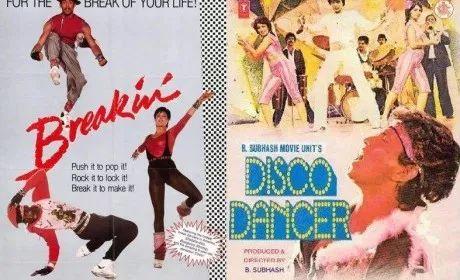

1987年還是1988年,貴陽掀起一陣跳“霹靂舞”的熱潮。其根源是美國電影《霹靂舞》的上映和杰克遜日本演唱會錄像帶的流傳。電影我看了,演唱會卻只看到雜志介紹,沒看到錄像。記得介紹文字里有一句話:“杰克遜仿佛脫離了地球引力的舞蹈……”其中還有一張圖片,是演出前杰克遜在獨自排練,穿著白襯衣和緊身黑褲,地點像是一幢高樓的樓頂……那之后就開始看到有年輕人在不同的場合跳起了“霹靂舞”。

那是一種融雜技、舞蹈和啞劇于一身的街頭形體藝術,配合著迪斯科的強勁節奏,沒有任何規范需要恪守,任何動作都是被允許的,完全隨機和即興,表演者的個性可以在其中得到最大限度的張揚——話雖如此說,某些高難度的動作還是被固定下來,成為個中高手的標志,比如“抹玻璃”,比如“太空步”和“機器步”。

“抹玻璃”是模仿一個半蹲或是躺倒在地的人扶著想象中的一扇玻璃門,一下一下站起身來(我曾試著模仿,發現根本不可能,因為那需要非常強健的腿肌和腹肌)。“太空步”則如電影慢鏡頭里的奔跑,動作幅度很大(踮腳、曲腿、跨步、揚臂),速度卻極慢極緩(我也試過,仍舊失敗)。而“機器步”需要模仿木偶或機器人的某個笨拙動作(比如平躺在地然后僵硬地起身),把這個動作逐環拆解,強調整個過程中每個關節(指、腕、臂等)的運動。凡能將以上三個動作完成得惟妙惟肖者,我們都視為“霹靂舞”高手。但有個朋友卻對此不屑一顧,他告訴我們說,這種舞有一個總的名字,叫“布雷克舞”,對跳這種舞的人來說,“霹靂舞”是其中特有的一種,只有那些用肩、頭、背等為重心,貼地翻滾旋轉的才能名“霹靂”,否則只能是“布雷克舞”中另外的種類。

說這話的朋友是某個專州京劇團的武生演員,個頭不高,模樣就一個男性來說,長得過于俊俏精致。我認識他是因為他跟我表弟一個鄰居的姐姐談戀愛,經常跑到貴陽來和花燈劇團的子弟們混在一起。那時花燈劇團有個舞廳,中場休息時會放一刻鐘的迪斯科舞曲(那差不多也是貴陽所有舞廳的規矩)。

某次我和表哥表弟也在舞廳里,中場開始了,刺耳的迪斯科舞曲響起來,轉燈同時旋轉,滿場全是紅、藍、黃、綠無數圓形光斑的滾動。突然,舞臺方向一陣哄鬧,大半個舞廳的人都圍了過去。我們擠進人群,才知道是那個武生朋友正在地上大跳“霹靂舞”。在此之前,我只聽說他跳得很好,卻從未看到過,那次才算目睹了他的功夫。記得當時在場的人差不多都瘋了,一起和著節奏跺腳拍手,嘴里不時還“嗬嗬”亂叫,他也越跳越亢奮,得意處,驀然平地幾個空翻,一個高過一個,嚇得周圍的人尖叫四散,同時轟然喝彩。

幾個月后,聽表弟說花燈劇團的那個女孩跟他分了手。我覺得不解:如此魅力四射的人兒也會失戀?心里為他大大不值。那女孩我也見過,極普通的模樣,略胖,她弟弟和我們很熟,后來成了一名舞廳樂隊的薩克斯手。

那之后就沒怎么見過那個武生朋友,只有一次,我和表哥去他所在的那個專州,和當地朋友聚會時又遇上了他。不知我和表哥當中的誰提到了花燈劇團的那個女孩,他立即露出沮喪的神情,說了許多委屈的話。再后來就聽說他離開那個專州,到沿海一座城市的電視臺當了一名主持人。又過了十多年,某個春節長假,我和表哥去那個專州玩,正和一個當地朋友坐在街頭吃小吃,突然看到他遠遠過來。表哥眼尖,說:“那不是某某某嗎?”當地朋友說:“是呀,他這次是專程陪老婆回來生孩子的。”我展眼一看,果然發現一個頭發鮮黃,穿著艷麗的大肚子女人跟在他身后。朋友抬手打了個招呼,他于是停下來和我們寒暄了幾句。他并不給我們介紹他的妻子,那女人也自始至終沒有過來,而是臉朝一邊,十分不耐煩地微微搖擺身子。

他的五官幾乎沒什么變化,仍舊精致俊俏,只是眼神疲憊,吐字發音相比從前,突然變得平穩清晰了許多。

本文節選自《聲音的秘紋》,戴冰著

點擊閱讀原文進入新民說春日書單

超級折扣購買好書