悉尼大學鋼琴課程輔導(兩個字“練琴”)

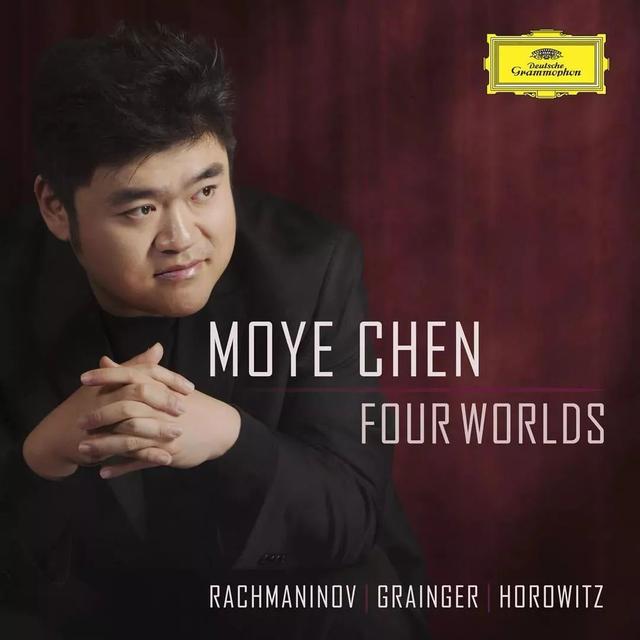

一位大家沒有那么熟知的鋼琴家,出了第一張個人專輯,選了很多冷門的曲目。

這大概是一個非常有自信的人,做出的決定。

“我首要考量的是音樂作品本身組合的藝術性,這些曲目從拉赫瑪尼諾夫到格蘭杰,再到霍爾維茨,他們是非常典型的三位代表,特別能體現晚期浪漫主義鋼琴音樂的魅力。”

名人面對面

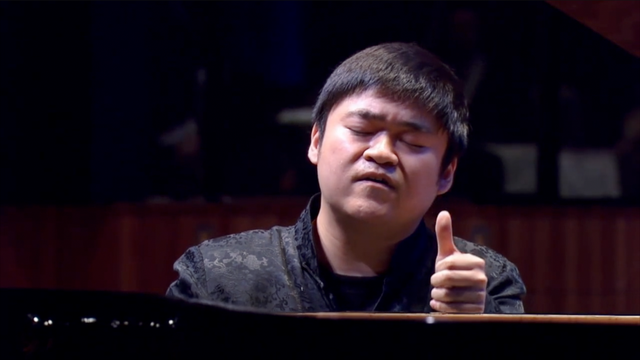

陳默也

練琴是一輩子的事

過人天分,年少成名,音樂世家,迷人氣質…在這一些常常用來形容音樂家的詞面前,陳默也顯得有點“平凡”。

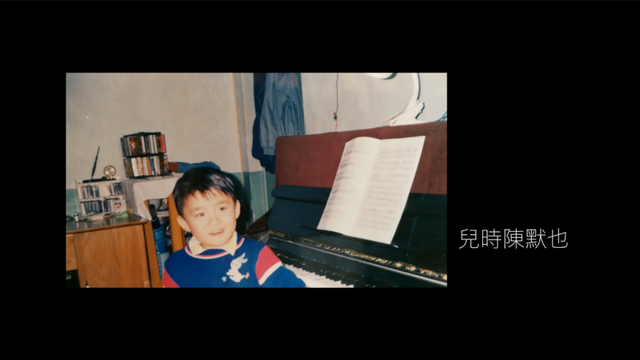

1983年,陳默也出生于北京。父親是工程師,也是一名音樂愛好者,希望能把陳默也培養成為一名音樂家。

7歲開始學習鋼琴,18歲考入上海音樂學院,又先后在美國奧柏林音樂學院和伊利諾伊大學獲得藝術家文憑和音樂藝術博士學位。去年3月,陳默也回到母校,任職鋼琴系副教授。

兒時的陳默也

田川:“第一次踏進這個你夢寐以求的校園的時候,是什么心情?”

陳默也:“說實話,心情很平靜。因為我覺得學琴不是為了具體考上什么學校,去贏個什么比賽,這當然是很好的事,但這不是唯一的目的,不能說因為完成了幾個目標就怎么樣了。因為喜歡嘛,所以練琴是一輩子的事。”

陳默也在上海音樂學院的校園,一待就是八年時間。

我們期待他能跟我們聊聊對這里一草一木的點滴記憶,講一講曾在這里讀懂的鋼琴世界,又或者是邂逅的愛情故事。

但陳默也給我們的回答只有兩個字:練琴。

田川:“像您說的,要練好基本功,才可能去碰旋律,但是如果不碰旋律的話,你很難挺過練基本功的那個階段,那個快樂怎么來獲得呢?”

陳默也:“之前你可能一直都覺得很枯燥,但是在某一個點上,你體驗到了這個東西的價值所在,這個東西是很難用語言來形容的。想要質變,需要一點點地積累,只有不停地積累了,有一天你才會突然覺得,你被引領到了一個新的境界。”

田川:“當年打動您的旋律是什么?”

陳默也:“算不上一個很優美的旋律,說出來有點奇怪,就是貝多芬奏鳴曲(作品106)。它是貝多芬最長,可能也是最難的一首奏鳴曲,全彈完大概45到50分鐘的樣子。我當時就不知道這個曲子到底是個什么樣的東西,為什么被神話,或者被那么多人說得如此之艱難。我當時不太理解,所以就聽各種錄音,自己去試一下。所以那個時候,我就覺得鋼琴是可以被賦予各種生命的,可以發出很大的能量,漸漸地就覺得鋼琴表演這門藝術是可以用一輩子去追求、去研究的。”

“一個懶惰的人”

2016年,陳默也在悉尼國際鋼琴比賽中獲得第三名,隨即與環球音樂澳大利亞公司簽約。2018年,與全球最大廠牌錄音棚德意志留聲機合作,出版了個人專輯《四個世界》。

陳默也個人專輯《四個世界》

田川:“你的風格是什么?”

陳默也:“我覺得很難界定我自己的風格是什么,我只是把我自己心中所想,把我的對音樂的理解給抒發出來。我們演奏的時候,應該做的是100%的投入,有些時候,技巧會成為一定的牽絆,這就是為什么平時要反復練習,增加把握性,不要讓這個技巧成為你表現音樂的牽絆。舞臺上演奏最好的狀態,其實是你的人和音樂融為一體,而不要有任何的雜念。”

田川:“怎么一下子覺悟和提高自己那個藝術性的?”

陳默也:“一般來說呢,一方面是需要練琴,還有一方面要鉆研。我們坐在琴凳子上,只是說把手擺在琴鍵上去彈,這個彈是個動詞,手只是個媒介,你更多的是要用腦子想。”

陳默也自稱是一個懶惰的人,沒有鋼琴天賦,比多數同齡人晚學琴,27歲才在太太的催促下,第一次參加了國際性鋼琴比賽,拿了第一名。

陳默也:“就現在的古典音樂產業來說,參加比賽其實是一個捷徑,是一個能夠引起國際上關注的一個捷徑。我參加比賽算比較晚,很多比賽的上限就是30歲、32歲,我太太就勸我,你為什么到最后不試一下?”

田川:“那您的心態或者期待是什么?想要成名?拿獎?還是想要驗證一下自己這么多年的努力?”

陳默也:“可能說驗證是更準確的。當時我想的是,要對自己有一個比較客觀的認識,就是說我只要努力,還是可以贏獎。我太太也幫了我很多,基本上每一個曲子,先讓她來聽,在她這邊過關了,那么我再去彈,因為她要求是很嚴苛的,她的耳朵是非常尖的,每一點都能給你指出很多問題。”

被“艱難”打動

陳默也的太太張小羽是亞利桑那州立大學的鋼琴博士,現在也是上海音樂學院音樂教育系的老師,兩人相識于上海音樂學院,一起出國留學,雖然沒能在同一個城市,但鋼琴和音樂始終是兩人相識相知的橋梁。

陳默也:“有一次我彈了一個俄國作曲家斯克里亞賓的《第十奏鳴曲》,從聽眾的角度來說,那部作品并不是那么容易聽懂,我對這部作品非常感興趣,因為它有一些和聲是非常有魅力的,而我身邊的人都覺得這部作品非常奇怪。但是當時我太太聽完以后,就覺得這個作品特別有魅力,我們的共同語言也就是從這個時候開始的。”

從《貝多芬奏鳴曲(作品106號)》,到《斯克里亞賓第十奏鳴曲》,這些艱難又被人認為“有點奇怪”的曲子,卻一次又一次打動著陳默也,這種被“艱難”打動的能力從何而來?

陳默也:“中學的時候,我特別喜歡聽一些交響樂,基本上每一個交響樂,都比對了4到5個版本以上,短的50分鐘,長的差不多要90分鐘,從頭到尾聽一遍就已經快兩個小時了,這需要大量的時間。”

田川:“誰帶您進的門呢?”

陳默也:“我父親他是一個音樂愛好者,他原來會吹長笛。很小的時候他就在家里就放各種交響樂,貝多芬、莫扎特,還有一些像格里格的《培爾金特》,所以從那個時候開始,我對交響樂其實是很有興趣的。當時我們手里都有那種微型的CD機,每天走路的時候,睡覺之前,甚至吃飯的時候都在聽,有些時候練琴練累了,就會聽一點。”

陳默也:“音樂本身就是能喚起人們想象力的東西,作曲家給了我們很多的啟示,可能你的想象力跟作曲家所想表達的會有出入,但這就是音樂的魅力。所以我覺得,任何音樂品位都要很好的音樂素養和平時很好的練習,大量地聽很好的音樂,經過這些漫長的過程,才能建立起來。”

什么叫做成名?

田川:“同齡人早10年,甚至是20年前就已經非常出名了,你心里會有一種羨慕或者向往的感覺嗎?”

陳默也:“沒有那么強烈的感覺,我覺得成名很難界定,什么叫做成名?什么叫做成功?這個東西是沒有一個上限的。作為我個人來說,我覺得最重要的并不是有多少人知道你,有多少人認可你。突破自己,不斷提高自己的上限,我覺得這個是最重要的。”

田川:“如果你很清貧地彈著鋼琴,你還愿意堅持下去嗎?”

陳默也:“衡量是不是做這個選擇,對我來說,就是看你究竟是不是真正喜歡它。因為這個東西所展現的魅力和給你帶來的快樂,是大于你所謂的付出的。古典音樂,尤其是鋼琴表演,并不是一個很賺錢的職業,也不是一個能帶給你明星夢的職業。如果音樂帶有太多功利性的話,它會喪失最初的目的。”

田川:“您說您考進到上海音樂學院的那一刻,就說我要大干一場,那會兒想象你自己的成功是什么樣子的?”

陳默也:“就是在一場很成功的音樂會之后,臺下報以很熱烈的掌聲,在這種掌聲里面去加演,我相信很多人都很享受這一刻。今天看來,其實這也是很正常的一個事情,但我仍然是很享受的。”

田川:“2019年底的時候,您剛剛成為了新晉爸爸。你已經用你彈琴的雙手,幫他換過尿布了嗎?”

陳默也:“說句實話我到現在還沒有完全學會該如何換尿布。現在就覺得責任感更重了,有了一個新的目標,要把他培養成人,培養成一個優秀的人。”

編導:李晗

編輯:劉夢琪、巴塔木