學生鋼琴演奏的文字歌曲(文化新人|“90后”天才鋼琴家張昊辰:兩首勃拉姆斯協奏曲,琴鍵上流淌出對古典音樂的哲思)

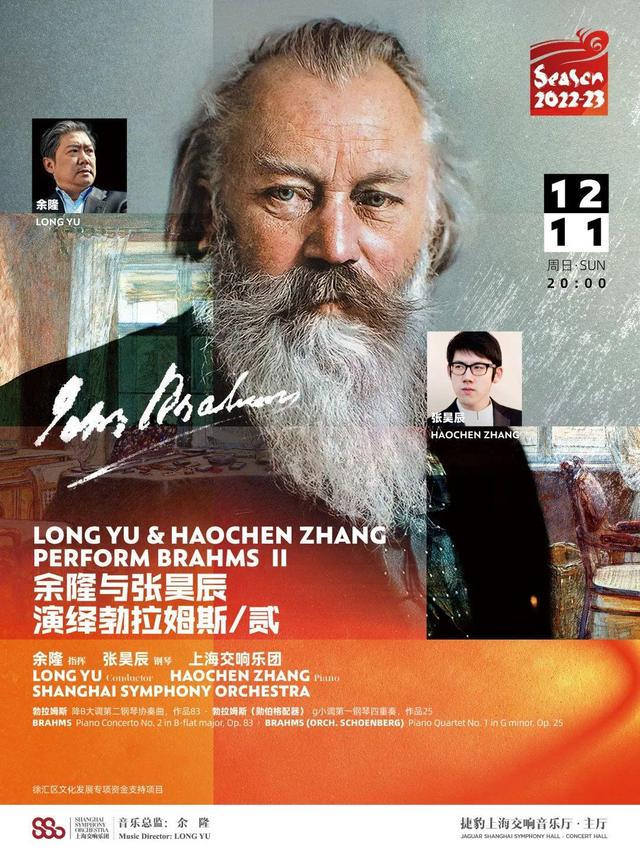

今年是勃拉姆斯逝世125周年,12月9日和11日,鋼琴家張昊辰攜手余隆執棒的上海交響樂團,接力上演了兩場勃拉姆斯作品專場音樂會。伴隨著《d小調第一鋼琴協奏曲》和《降B大調第二鋼琴協奏曲》的音符響起,這位“90后”天才鋼琴家也在琴鍵的上下起伏中,道出了他對古典音樂的哲思。

“天才少年”演奏起來卻像50歲

在樂迷的印象里,舞臺上的張昊辰,總是帶著一副黑框眼鏡,西裝革履,臉上透著靦腆的笑意,還有一絲少年的青澀感。但只要音樂響起,作為演奏者的他又有著超出同齡人的老成。指揮家馬澤爾曾在一次合作后驚嘆,彼時23歲的張昊辰演奏起來成熟得像一位50歲的鋼琴家。

如此反差,不免讓人對張昊辰的成才之路充滿了好奇。

5歲開獨奏音樂會;12歲首次參加國際比賽即榮獲第一名;19歲參加范·克萊本國際鋼琴大賽,張昊辰又成為首位奪得該賽事冠軍的華人鋼琴家。要知道,這是與柴可夫斯基國際鋼琴比賽、肖邦國際鋼琴比賽并稱為世界三大鋼琴比賽的賽事,向來是眾多年輕鋼琴家證明自己的舞臺。不到20歲就問鼎范·克萊本金獎,如此漂亮的履歷為張昊辰冠上了“天才鋼琴家”的稱號。

但其實,和世界各地千千萬萬的琴童一樣,張昊辰也曾迷茫過,“我想要成為什么樣的鋼琴家,音樂對我來講意味著什么?”15歲的年紀,張昊辰就開始向自己問出這樣的問題。幸運的是,那年,他以第一名的成績被美國柯蒂斯音樂學院錄取,并被著名鋼琴家格拉夫曼納入門下。

眾所周知,格拉夫曼十分重視學生的多元化發展,從郎朗、王羽佳身上就可見一斑。在格拉夫曼的鼓勵下,張昊辰開始探索專屬于他的獨特音樂風格,更多的自我意識生長出來。

不炫技,琴鍵里藏著內斂與浪漫

從過往的演出可以看到,張昊辰并不是那種喜歡炫技的鋼琴家,在他演奏過的曲庫中,樂迷們可以聽到舒伯特、李斯特內省的音樂。就像此次音樂會的選曲,雖然同為德國作曲家勃拉姆斯之作,但兩個作品中間隔了僅40年的時間跨度,心境完全不同。

“‘勃一’是勃拉姆斯20多歲年輕氣盛時寫出的作品,但卻非常成熟,有些貝多芬的影子。‘勃二’在精神氣質上沒有那種宏大了,而是有一種盛極而衰的感覺。勃拉姆斯也曾說這首像是他的小協奏曲。但其實在交響樂宏大敘事的表象下,能感覺曲風越來越偏向室內性。”同樣是少年成名,張昊辰理解勃拉姆斯的內斂與克制,也懂得他的浪漫。

不同的是,張昊辰不僅能用音樂講述,也善于用文字表達。今年7月,張昊辰的首部音樂哲學隨筆《演奏之外》出版,這本書記錄了他20多年習琴生涯與古典音樂為伴的思考和感悟。

采訪張昊辰時,這本書記者剛剛讀到1/3處,已經十分驚訝其出色的文字表達能力和思想深度。從《聆聽的三種空間》《歷史與回歸》到《康德的矛盾》《看不見的博物館》,書中的四個篇章里,不僅閃耀著一位青年鋼琴家關于音樂哲學性的思想火花,更讓人了解了那些偉大作曲家作品中流露的思辨色彩。

對舞臺充滿熱情,寫書是自我成長

問他為什么寫書,張昊辰回答得很直接:“我是一個有表達欲和分享欲的人,很多思考不一定全部能用音樂表達出來。寫這本書是我對自己過去30年個人經驗的梳理,是寫給自己的,書寫的過程也是一個自我成長的過程。”

其實,在去年的上海夏季音樂節上,張昊辰已經和余隆及上海交響樂團演繹過勃拉姆斯的《第二鋼琴協奏曲》,此次音樂會也緣起于彼時。此番登臺,張昊辰坦言,自己依然充滿了期待,“舞臺是一輩子的事情,我還很年輕,到現在也不覺得自己真正進入了音樂,不敢說我擁有了全部的舞臺經驗,所以才充滿新鮮感和熱情,這也是現場的魅力。”

正如他在書中寫的那樣,“樂譜等待目光,目光期待聆聽,我們走向什么,卻永遠身在途中。但也正因此,聲音的意義終歸不會被消費掉。因為我們企盼的,就是那‘聽見’之外的‘聽不見’。”

(上海交響樂團供圖)