巴斯蒂安鋼琴教學方式(為何說《巴斯蒂安鋼琴教程》的引進具有里程碑意義?)

文|江松潔

當我們評價某樣東西的出現具有里程碑意義時,實際上已經在不自覺中完成了某種歷史回顧與關聯性批評——總是需要將這樣東西置于某一歷史語境中對其進行前后左右的批評性對比,而后方可得出如此結論。認為《巴斯蒂安鋼琴教程》在國內的引進具有里程碑意義便是基于20世紀末乃至至今我國琴童的學習狀況而言。

顛覆傳統學琴理念,培養全面音樂能力

在1997年首次引入《巴》之前,中國琴童最為普遍的習琴教材是“拜厄”“哈農”“湯普森”。這樣說仿佛帶有否定“拜厄”等教材的暗示,但實際上并非如此。上述教材與其他所有教材一樣,自有自身的優勢與練習價值。不過,單論教材本身并無意義,重點是看教材使用的目的。我們使用“拜厄”等教材的目的是什么?從這幾本教材的共同特點看,目的很單純,就是為獲得手指技巧。鋼琴學習被約等于為手指技巧訓練,并且在很大程度上是力量與速度的訓練,這點在很長一段時間被認為是不言而喻的。

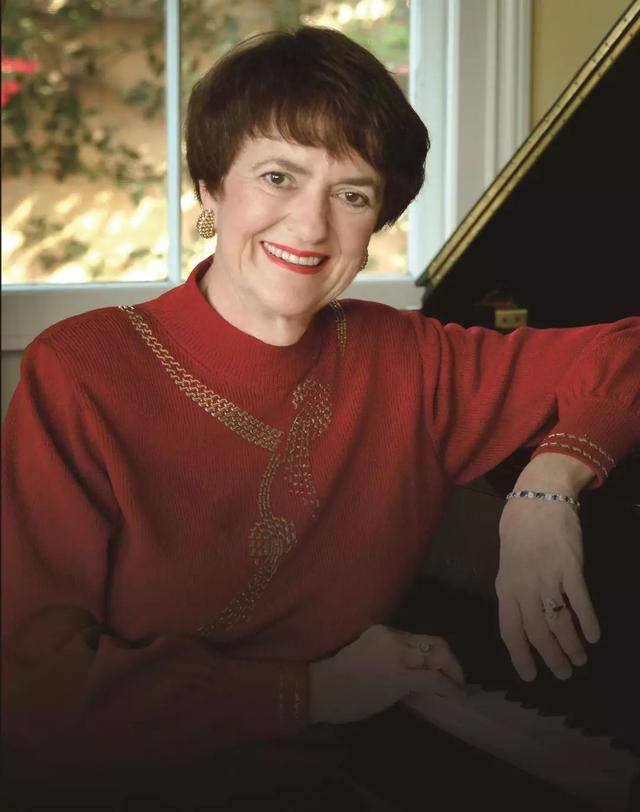

但作為首套被引入中國的歐美新興教材,《巴》在一夜之間挑戰了我們的認知。這套漂洋過海的教材自成體系,分《基礎》《技巧》《樂理》《演奏》與《視奏》五大分冊,另外還配有許多配套曲集與輔助教材。至此,我們才驚覺,原先被我們認為是全部的“技巧訓練”原來只是鋼琴學習中的一個部分?《巴》將鋼琴學習納入了一個更為寬廣的音樂語境,傳遞出一個足以令彼時的我們震驚的理念:鋼琴學習的最終目是為培養學生全面的音樂能力,正如編寫人之一巴斯蒂安夫人2012年在中國講學時曾明確說,她希望琴童通過這套教材的學習最終能獲得以下十點收獲:手指技巧、節奏概念、鍵盤知識、視奏能力、移調技巧、樂理知識、旋律的和聲編配能力、即興演奏能力、演奏經典曲目的經驗,以及與他人或其他樂器合奏的體驗。

細細來看,以上十點除了“手指技巧”基本限于鋼琴這件樂器,其它均全部與“大音樂”相關。甚至,即便在“手指技巧”訓練環節,“技巧”也已不僅只關乎國人最關心的手指能跑多快或彈多響,而是與“音樂性”緊密相連。

巴斯蒂安夫人

巴斯蒂安夫人2012年在中國講學時,曾在教學示范中多次強調“音樂性”是評價演奏的一個重要標準。為了方便聽眾理解,她給出了判斷是否具有“音樂性”的四個基本標準,分別體現在“旋律造型”“樂句劃分”“雙手協調”以及“旋律聲部分層”四個方面。最為簡單與常見的旋律造型是音樂上行做漸強、下行做漸弱,形成一個菱形的音樂形狀;樂句劃分即類似寫作中運用標點符號,對音樂進行分句進而形成樂句感;最為基礎的雙手協調是旋律重、伴奏輕;最為基礎的聲部分層應做到高、低、中聲部分別彈奏清楚。從這樣的標準講,即便是一個簡單的音階技巧,也需要被加以音樂性處理,例如從低音到高音做出漸強,以及制造結束音的結束感等。由此可見,巴氏教學將能否表達出音樂性作為衡量手指技巧的一個重要“軟”指標。這對于在國際上常被人詬病“技巧有余,音樂欠缺”的中國琴童而言具有十分突出的意義。

那么,全面音樂能力對于鋼琴學習有多重要?對于音樂人而言,這是一個常識性問題:它是根基,直接決定了未來之路能走多遠。規范的教學應該一開始就要讓學生接受全面的音樂能力訓練。正如我國鋼琴家謝亞雙子一次在采訪中被問及何為“音樂能力時”說:“……比如節奏能力、聽辨能力、調性認知能力、和聲感知及彈奏能力、樂句構建能力、音樂分析能力,甚至重奏能力等,不要認為這些能力是后來才應該學的,它們應該由淺入深地伴隨我們整個音樂學習過程。”

沖擊應試教育模式,推動考級體制改革

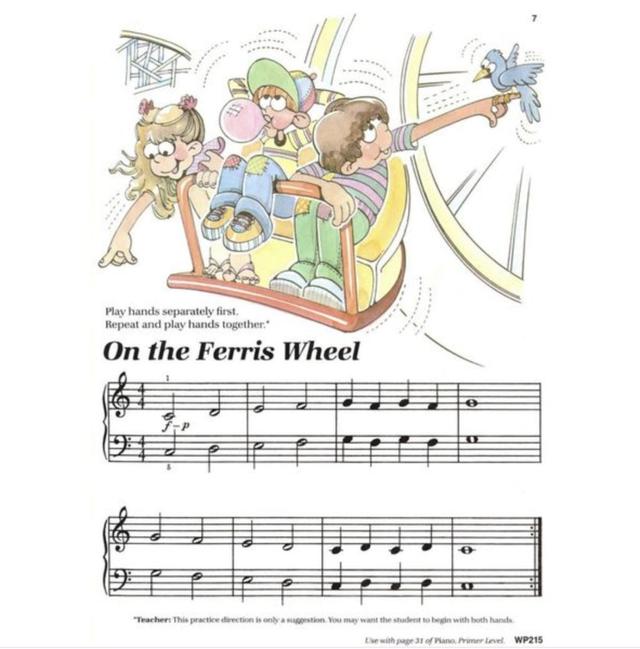

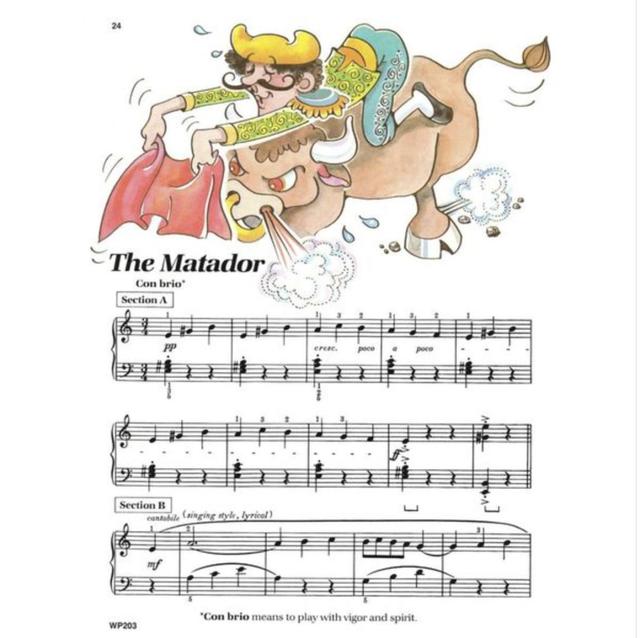

《巴》這種強調全面音樂能力培養的理念對于普遍崇尚手指技巧訓練的中國鋼琴教育局面而言固然是一種巨大沖擊——順帶那些表現出對兒童學習心理充分尊重的精美插圖也是,尤其對于我們的基層教學而言更是帶有一絲啟蒙意味;然而,相比該理念本身,其背后所隱含的素質教育觀念對于我們而言其實更具沖擊力與借鑒價值,這也是引進《巴》更為深層的意義體現。

鋼琴家謝亞雙子一次在被問及國內琴童普遍存在的問題時說道:“我認為許多人并沒有把學鋼琴當作接近音樂的一種途徑,僅僅是為了學習一件樂器,像是一種技能訓練,因而很難從中獲得樂趣和享受。”頓時覺得一語道破。能讓一位年少出國的鋼琴家也深刻體會到國內琴童習琴的“功利性”,說明這一情況是有多么糟糕。謝亞雙子這段話中“接近音樂”的意思實際上就指向素質教育。如果要用一句話來概括這種教育,那就是:以鋼琴的方式學音樂,以音樂的方式育人,為孩子們未來能夠終身享受音樂儲備能力。這樣的觀念是《巴》的立根之本,它在根源處解釋了為何要進行全面音樂能力培養,其實鼓勵的是對美的追求,回答的是為何要實現“接近音樂”。如果一定要去探究它的源頭,可以追溯到17至18世紀的啟蒙運動。這種觀念對我們的意義具體如何體現?最主要是對應試教育的沖擊。

因為種種復雜的原因,應試教育在我國成了一個頑固的歷史遺留問題。即便我們三天兩頭想要改革,似乎總也無法真正起效。在音樂領域,把應試精神體現得最為淋漓盡致的是考級。我們的考級體制引自西方,但發展到如今早已備受詬病:為考級而考級已是普遍現象;此外,考級自身的體系結構也有很多問題,諸如采用僵化的曲目體系、走過場般的考試、單一的手指技能考核——除了少數機構組織的考級近年有要求考生須通過相應級別的樂理,其他考級基本還是僅需考生每年準備3至4首曲目即可。但不得不承認,在出現更好的評價體系之前,考級一直將會是我們考核社會音樂教育的主要方式。

我國每年聲勢浩大的鋼琴考級似乎總能讓人忘記考級體制起源于英國這一事實。但實際上,與我們全民考級的現象截然相反,包括英國在內的許多西方國家每年的琴童考級參考率非常低。如果不參考,拿什么來展示教學成果?音樂會。

這些國家的琴童每年都要參加大大小小許多音樂會,屆時許多市民也會前來觀看。這一點非常有意思,它在某種程度上顯示了這些國家對待鋼琴學習的態度——鋼琴學習的根本目的是為提高社會整體音樂素質,是為賦予孩子們感受音樂之美的能力,為孩子們未來能夠終身享受音樂預備一種能力。那么,那些參加了考級的少部分琴童又是什么經歷呢?以在中國大名鼎鼎的英國英皇考級為例。英皇考試以系統而專業的體系設計輔佐了社會琴童的學習,要求考生除了演奏音階與曲目,還必須要通過對應難度的視奏、樂理與聽力等測試——《巴》的設計與以英皇為代表的歐美考級體系一脈相承。出于對英皇考級的信任,目前包括哈佛大學在內的許多世界頂級高校均認可它的成績。

實際上,近年已有越來越多的國內考級機構開始改革自身,例如中央音樂學院考級與上海音樂學院等機構組織的考級已率先將樂理納入考級范圍;上海音樂學院的考級實行了曲目兩年一換等。而在琴童一方,越來越多的琴童家長也開始重新審視學琴動機,許多琴童已經不參與到考級體制。

實際上,除了《巴》之外,類似兒童鋼琴教材在歐美國家遍地開花,其中當然也包括諸如英皇等考級系統教材。縱觀這些教材可以發現,《巴》的全面音樂能力培養理念其實也不過是“套路”,它早已是當前主流教材共同遵從的原則——絲毫不奇怪,因為它們背后全部站著“素質教育”這座大山。繼1997年引進《巴》之后,國內又陸續引進了西方其他一些相似的主流教材,包括2007年引進的部分《阿爾弗雷德鋼琴基礎教程》(被重命名為《快樂鋼琴》),以及2012年引進的《菲伯爾鋼琴基礎教程》。討論這些教材孰優孰劣并不重要,重要的是我們看到這批教材所共同秉承的教學理念及其背后承載的人文觀念已經實實在在改變了中國當下眾多琴童與教師的觀念與心態,使中國的鋼琴教育事業正朝向一個被我們認為更健康的未來發展。

一種觀念的形成不是一天兩天。同理,想要改變一種觀念也不是一蹴而就的事。一套教材的引進只是一個開始,之后改革的道路一定是充滿曲折。然而,如果我們已經看到遠方旭日升起,為什么還要再懼怕黑暗?

再過幾天就是六一國際兒童節了。作為孩子們精神家園的守護者,我們有充分理由要對打響國內兒童鋼琴教學改革第一槍的《巴斯蒂安鋼琴教程》致以特別的謝意與敬意。

-THEEND-

歡迎關注《音樂周報》

快手、抖音賬號

近期熱門文章

北京合唱節開幕,音樂周報與北京音樂家協會邀全國合唱團晉京展演

童聲合唱是個慢活兒,急不得

歌唱的高音技術可以速成嗎?

一百年前的五四運動,為中國音樂帶來了什么?

韓雪假唱背后,飲鴆止渴的音樂劇“粉絲經濟”

你所不知道的巴黎圣母院和音樂的故事

音樂教師有哪些隱性負擔?|爭鳴

足不出戶,跟世界排名前30音樂院校導師直接上課

訂閱2019年《音樂周報》,戳這里!

民族管弦樂隊座位究竟怎么排?

唱合唱,你的聲音“炸”嗎?

Q:想訂閱《音樂周報》?

A:請進入“音樂周報”微信公眾號,點擊下拉菜單“訂閱報紙”。

Q:想投稿?

A:發這里yyzb1979@163.com

Q:想合作?

A:請點擊下拉菜單“廣告合作”。