大魚海棠鋼琴和琵琶(再看《大魚海棠》4年后我才明白,傳統文化太有魅力)

為方便您進行討論和分享,閱讀前請辛苦點下“關注”。我將每日更新優質內容,感謝您的支持~

文丨孫虎的書房

編輯丨孫虎的書房

一、民族音樂移植中的呈現

音樂作為影視藝術中不可或缺的元素之一,對于影片情節的展幵、人物的塑造、基調的奠定、風格的呈現以及情感的表達發揮著至關重要的作用,音樂作為電影意義表達的載體,讓視覺元素得到了解放。

電影中音樂的出現不僅拓展了畫面的表現范圍,同時也讓情感表達的方式更加多元化。

影片《大魚海棠》通過旋律與節奏的變幻串聯了故事情節的發展,同時民族音樂的使用更為作品增添了古風韻味。

影片對于民族音樂的移植表現在古典器樂、古典詩詞、古典戲曲中。

電影中使用了民族樂器如鼓、鑼、風鈴、琵琶、古箏等。

民族樂器的使用不僅賦予了人物獨特的性格特征,同時也通過樂器的演奏延長了電影的鏡頭感讓畫面表達更加完滿。

影片以《椿之夢》為序曲拉開故事序幕,這首開場序曲正是以古箏為主奏,隨著流水聲的引入,在一片恬靜安寧中,古箏緩緩進入,小提琴、鋼琴等其他樂聲的加入,使整個畫面的節奏層次更加豐富,意境更加幽遠。

同時中西民族器樂的結合,也為作品引入了更多新鮮的活力。

椿夢到鯤終于長大并與其一起跳舞時,《椿之夢》再次響起,此時的這首樂曲仍以古箏為主奏管弦伴奏,通過場景音樂表達了椿對鯤的喜愛,同時也表達了椿對鯤寄予的美好與希望。

《椿之夢》作為女主角的場景配樂,不僅通過音樂賦予了椿善良的性格特征,同時也塑造了其溫婉美麗的人物形象。

陶笛作為吹管樂器,大多由陶土燒制而成,中國陶笛的歷史可以追溯至山西半坡遺址所出土的陶哨。

陶笛作為影片重要符號元素之一曾多次出現。

男主角鯤的出場就是伴隨著婉轉悠長的陶笛聲,在靜謐的夜空下,鯤與妹妹坐著小船出現在畫面之中。

此時輕快的音樂也展現了兄妹二人的美好生活。

椿去人間云游時,聽到了鯤的吹奏,椿被清脆婉轉的陶笛聲深深吸引。

在電影中陶笛不僅作為傳統器樂,融入在畫面配樂中烘托渲染了影片的氣氛,同時陶笛也是影片中重要元素之一推動著劇情的發展,鼠婆為了返回人間騙走了陶笛,也正是因丟失了人間信物,鯤第一次沒能穿過海天之門。

陶笛作為男主出場配樂的主要演奏器樂,其婉轉動聽的音律不僅賦予了男主陽光朝氣的性格特征,同時也塑造了其純潔善良的人物形象。

在椿成人禮這天她即將要去人間云游七日,此時的背景音樂《成人禮》以傳統器樂大鼓、鑼镲為主奏,歡快的節奏表達了此時椿喜悅興奮又無比期待的心情,隨著苗族特色樂器牛角號的加入,劇情不斷向前推進,伴隨著音調的高昂和旋律的變化,也更加凸顯成人禮的莊嚴與神圣。

影片中的背景音樂《醒來》也是以打擊樂器鼓、鑼為主奏,當配樂響起椿從夢中醒來,此時的音樂不僅表達了椿復雜的感情,同時也為接下來的劇情發展做了鋪墊,隨著風鈴和碰鐘傳統樂器的融入,悠揚的旋律也為觀眾呈現了獨特的視聽體驗。

幾千年的文明為我們帶來了豐富的民族音樂文化,影片《大魚海棠》充分利用民族特色文化,大量使用了傳統民族器樂如古箏、笛簫、鼓、琵琶、風鈴等。

電影以中國古典音樂為配樂,不僅展現了我國民族樂器的獨特魅力和古典

音律的節奏美感,同時也讓整部影片充滿了濃郁的民族色彩。

影片《大魚海棠》中的配樂也是令人印象深刻,現代曲風與古典詩詞的結合將我們帶入了一個氣韻生動的音樂世界。

主題曲《在這個世界與你相遇》、片尾曲《湫兮如風》、印象曲《大魚》這三首為影片量身打造的曲調,將椿、湫、鯤三人的成長經歷,以及自我犧牲和自我救贖的情感主題完整的呈現出來。

主題曲《在這個世界與你相遇》,歌手陳奕迅用其獨特的嗓音為我們呈現了一個空曠深遠的異域世界。

“每一條大魚,都會相遇,每一個人,都會重聚”不僅是對影片生命主題的凝練,同時也呈現了影片道法自然、法道而行的世界觀。

片尾曲《漱兮如風》是以《高唐賦》為藍本所創作而成,歌名“漱兮如風”正是出自于《高唐賦》的“漱兮如風,凄兮如雨”,歌手徐佳瑩用低沉婉轉的音調用吟唱的方式,演繹了主人公漱的悲慘命運,“今夕何夕,見此良人”

這句歌詞正是出自于《詩經綢繆》,也恰如其分的概括了漱對椿的堅定不移,讓我們在動人的旋律下,感受著漱的愛意與執著,如無聲吹過的秋風那樣令人悲傷。

印象曲《大魚》既有中式曲風的細膩婉轉,又有民族調式的蕩氣回腸,歌手周深用其空靈悠揚的嗓音,唱出了真正的國風古韻,當深邃而憂傷的旋律響起,此時的觀眾似乎己經與畫面融為一體感受自然、感受生命、感受大魚的孤獨與悲傷。

音樂就是流動著的生命,《大魚海棠》的配樂喚醒了觀眾內心的情感,在悠遠的樂聲中我們似乎可以感受到椿、湫、鯤三人不同的感情糾葛與人生軌跡。

在音樂的表達中我們可以與主人公共情,這也正是音樂的力量。

戲曲作為中國傳統舞臺表演藝術,有著古老而又悠久的歷史,戲曲是我國所獨有的文化形式凝聚著我國傳統化文的精髓,同時也是五千年中華文明的縮影。

隨著社會的發展、技術的進步,戲曲與影視在各方面不斷的進行融合。

《定軍山》是我國第一部自己拍攝制作的影片,該部電影就是以中國民族戲曲為題材,將影視藝術與民族藝術相融合,充分展現了中國傳統藝術文化的魅力。

影片《大魚海棠》在40分22秒處的場景音樂,就選擇了用京劇的方式進行呈現。

在衍香樓內眾人正舉辦著熱鬧的聚會,人們在大樹下座椅成排觀戲納涼。

伴隨著京劇的樂曲,一幀幀喜慶又溫馨的畫面呈現在我們的視野之中,樓外小橋流水樓內彩燈漂浮,四周小店圍繞琳瑯滿目,小孩們快樂的玩耍嬉笑,導演用京劇的音樂場景,為我們展現了一幅寧靜而又溫暖的畫面,同時也與接下來鯤即將被族人發現的驚險劇情形成對比。

京劇作為民族文化的瑰寶,《大魚海棠》將其融入影片之中,不僅展現了中國戲曲的民族特色,同時也賦予了其更層次的文化內涵增強了影片的審美價值。

從某種意義上說,中國博大精深的歷史文明,不僅成為了動畫電影的創作源泉,同時隨著技術的發展與進步,優秀的傳統文化也借此增添了新的活力與生機。

只有將中國特色的文化元素轉化為世界資源,我們才能以更強的姿態應對外國動畫電影的沖擊,才能真正做到在世界舞臺上傳播中國文化。

二、道具使用中的呈現

對聯是以對偶句進行表達文意的一種文學形式,也是中華文化中所特有的一種文學藝術門類,在過去對聯經常刻在楹柱上,因此對聯也稱為楹聯,談起對聯的歷史可以追溯到幾千年的上古時代。

相傳在上古時期,朔山上住著許多妖怪,這些妖怪想要出門就必須經過桃枝門,桃之門是由朔山上一顆大桃樹的枝干形成,因其形狀像門便稱其為桃枝門。

門的兩邊有一對門神把守,只要出現害人的鬼怪,這對門神便將其抓了喂老虎,于是所有妖魔鬼怪都懼怕兩位門神的存在。

從此每逢過節,百姓們為了鎮邪驅鬼,便將這兩位門神的畫像刻在桃木上,后來人們覺得在桃木上畫像過于麻煩,便將畫門神的習俗改為了題字,桃木上題字便是對聯的前身。

到了先秦時期,文學的創作形式更講宄對稱,人們更加注重對稱性和平衡性,到了兩晉時期人們更講宄文采和韻律,對語言的工整華麗有了更高的追求,直到宋代聯語不限于寫在桃木上,開始張貼在楹柱上,于是“楹聯”便開始廣為流傳,從明朝時除夕貼對聯就已經成為了全國的節日風俗。

2006年對聯也被列為了第一批非物質文化遺產,如今對聯已經成為中華民族社會生活的重要文化形式,也是中華民族寶貴的歷史文化。

對聯文化也多次出現在影片之中,每副對聯都分別對應著影片中不同人物的性格特征,同時也暗示其命運軌跡。

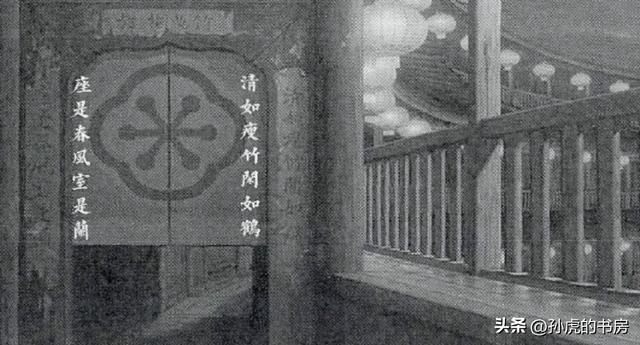

影片女主角椿所居住的承啟樓,對聯內容為“清如瘦竹閑如鶴,座是春風室是蘭”,橫批為“竹曳花舞”。

這幅對聯出自于清代金農之筆。

表達了一種脫離世俗置身于桃源之中的雅致,將這副對聯拆開來看,主要描寫了四種物像即:瘦竹、野鶴、春風、蘭草。

分別也對應了影片中的四個人物角色即:句芒、赤松子、椿、)。

《大魚海棠》以《莊子·逍遙游》為故事架構,將文學與夢境相結合為觀眾呈現了一個充滿神秘的“海底世界”;

《西游記之大圣歸來》對四大名著之一《西游記》進行了借鑒和改編,既保留了原著中孫悟空勇敢灑脫的性格,又加入了時代性的視覺語言,為我們展現了文化與動畫相結合所釋放的藝術魅力;

《白蛇·緣起》故事題材取自于中國四大民間故事之一《白蛇傳》,該部影片繼承了傳統故事的人物關系,但又在取其精華的基礎之上推陳出新,大膽創造合理想象,從而帶給觀眾全新的審美視覺體驗。

這些動畫作品通過對民族文化的解構創新式改編,不僅為作品帶來了良好的觀眾效應,同時也實現了民族文化的有效傳播。

因此只有以民族文化為根基,以民族題材為內容,以民族元素為內核,才能創造出屬于中國動畫的民族品牌。

參考文獻