啷個哩個啷簡譜鋼琴(誕生于日本黃金時代的City Pop,半個世紀后為何在)

收銀員小秋

根據日本唱片協會發布的最新數據,2020年度全日本的黑膠唱片生產額達到了21億1700萬日元。這一數字相比十年前2010年的1億7000萬成長了約10倍。根據業界自己的分析,在許多行業眼中是利空的新冠疫情對于黑膠唱片來說反而變成了利好。無法感受到現場演奏的消費者們逐漸對扁平的數字音樂產生了厭倦。而本身擁有實體形態的黑膠還能在一定的范圍內讓聽眾也更為“具身”地欣賞音樂。

在麥克盧漢之后,和媒體稍有關系的人都會來上一句“媒介即信息”。黑膠唱片在日本和全世界的復興似乎再一次印證了這條原理:本質上是一樣的樂譜,單純因為播放介質的不同就能讓人產生不同的體驗。但反過來說,黑膠的興起似乎也和某些特定類別的音樂——即二分法定義下更為傳統的“信息”——有著密切聯系。一個生動的例證就在日本最大的唱片行TowerRecords的澀谷店。去年9月,該店剛把大樓的6層改為了專供黑膠唱片的空間。雖然貨品的陳列不時在變化,但賣場至少四分之一的面積被專門劃給了在國際上掀起熱潮的“CityPop”(日語“シティポップ”是兩個單詞的片假名化。中文可譯為“城市流行”,但絕大多數人直接用這個英文來稱呼它)。而這種音樂的誕生、消亡以及再次的復興正是本文所關注的對象。CityPop的興衰和媒介形態有著緊密的連接,而如果換個角度把音樂整體看作一種媒介的話我們又能通過它抵達更為復雜的文化和政治維度。

其實日本國內的音樂人從世紀之交開始就一直在對CityPop等音樂進行整理與創新。海外意外的爆紅擴大了日本一般民眾對它的興趣。圖為《RecordCollectors》雜志推出的CityPop增刊。可以辨認出圖中被二次元化的海報分別是山下達郎的《RideonTime》和大貫妙子的《SUNSHOWER》兩張“神專”。

CityPop簡史:一個“類型”的誕生

2020年末,已故日本歌手松原美紀在1979年發行的單曲《深夜的門扉——StayWithMe》(真夜中のドアStayWithMe)在國際流媒體Spotify的人氣榜上連續數周登頂。而在此之前,歌手竹內瑪利亞1984年發行的歌曲《塑料愛情》(PlasticLove)則從2010年代后半開始逐漸成為視頻分享網站Youtube的熱議話題。到今天為止,這首歌在“油管”上播放最高的版本有著四千八百多萬次的點擊。這一數字還沒有加上之前被下架的其他版本和同時存在的各類翻唱及重制。如果和同樣來自于亞洲的流行文化Kpop相比,這些數字可能并不特別起眼。但在沒有唱片公司下重金宣傳以及粉絲有組織的重復播放“做數據”的前提下,這兩首年紀比許多聽眾都要大的歌曲突然取得的人氣無疑值得進一步的探究。事實上,它們都屬于一個被稱為“CityPop”的誕生于上世紀七八十年代日本的音樂類型。

日本的流行音樂在戰前就有了起色。不管是本土還是外來的音樂都有著不小的受眾,甚至具有壟斷性的大唱片公司也初具規模。戰后的日本音樂則受到美國的強大影響。在剛戰敗的幾年內,占領軍的廣播放送是日本民眾少數可以定期接觸到的音樂來源。到了上世紀的60年代,日本也和歐美同時性地孕育出了搖滾和民謠文化。只是在當時這些音樂帶有強烈的精英性質。一方面創作和演奏它們的人有很大比例是接受過高等教育的大學生。音樂作為休憩的一環常常出現在他們參加的各種社會運動中。另一方面,絕大部分歌曲都是直接用英語歌詞來演唱的。這無疑阻礙了它們在更廣范圍內的傳播。

改變這一狀況的是1960年代末崛起的一批專業音樂人。其中最具代表性的無疑是由細野晴臣、大瀧詠一、松本隆還有鈴木茂四人組成的樂隊HappyEnd(はっぴえんど)。他們通過向西方搖滾中加入本土化的改編再配上全日語的歌詞創造出了一種全新的流行音樂樣式。組合實際上的活動時間只有四年左右,此后成員們或是繼續歌手生涯,或是轉居幕后,成為了支撐起日本流行音樂的中堅力量。而CityPop正是他們活躍的一個重要場域。比如,成員大瀧的專輯《ALongVacation》獲得了1981年年度銷量的第二名。這標志著CityPop這個類別一躍擁有了全國性的知名度。

相比于描繪出CityPop的前史,給它下一個明確的定義就明顯困難了不少。確實,CityPop音樂從總體上看像是民謠和搖滾在日本混合后的產物,而從許多被歸為這個類別的歌曲里中我們也能找到重復出現的和弦模式、節拍推進以及貝斯編排。但不管是業界人士還是研究者基本認同與其從一個實在、物質的角度去分析CityPop,倒不如說它是一種“氛圍”(mood)。如它名稱所示,這些歌曲帶著明顯的都市審美。更進一步說,它們表現出的是在經濟騰飛甚至達到泡沫化之后,居住在以東京為代表的大城市中的青年是如何在一種富足卻又孤獨的狀態中生存的。在CityPop歌詞的燈紅酒綠之中,男女之情可能帶來痛苦,但隨著時空轉移又有什么不是一種虛無呢?

但除了所謂“直覺”之外,今天的我們來判斷一首歌曲是不是CityPop好像又確實存在著更為可見的標準。這就涉及到了流行音樂研究中“類型”(genre)的問題了。學者Sommet在分析了從上世紀70年代到2010年左右大眾媒體上關于CityPop的言說后為我們揭示了這種音樂類別的人為建構性。他指出,“CityPop”這個名稱在最早并沒有壟斷性的地位,很長一段時間內今天有代表性的歌手或作品不時被冠以“newmusic”、“citymusic”或“citypops”等多種稱呼。直到80年代后,因為市場推廣等商業考量,它們才逐漸統一到了“citypop”這個名稱下。另一方面,為了證明這個類型的存在,后世的歌迷或評論家還逆時性去創建了CityPop的各類“經典”(canon)。比如上文提到的HappyEnd組合。雖然成員后續確實參與進了CityPop的創作,但組合本身所生產的音樂更多被認為是和搖滾相關。可在今天,對CityPop的回顧已經到了“言必及”HappyEnd的程度。甚至有些新出版的合集把樂隊成員為90年代日本偶像制作的毫不相干的樂曲也羅列了進來。

隨著它在全球范圍的再次復興,越來越多有著不同目的的人進入到了CityPop這個場域。而他們也繼續為這個“虛構”的類型賦予“實體”的言語實踐。

從卡帶到算法:音樂與技術

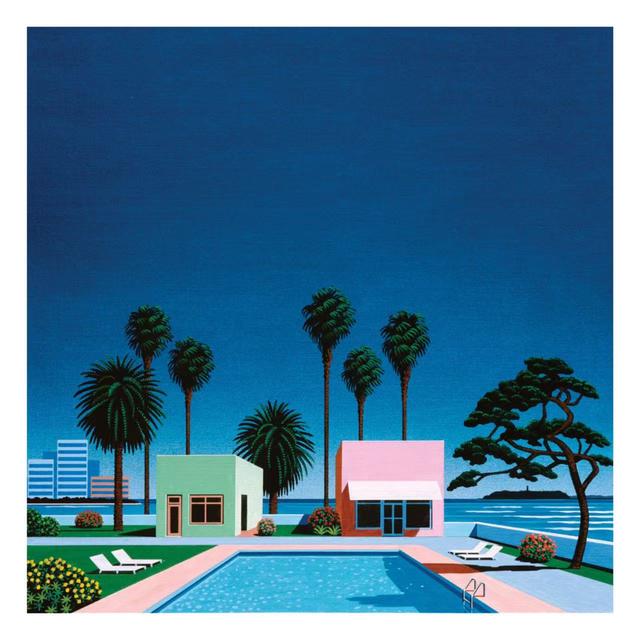

Sommet在上述研究中提到的另一個重要概念是音樂類型的“間媒體性”(intermediality)。理論認為構成一種音樂的不只有單純的譜曲或演奏。包括文字、圖像等其他媒介也參與到了類型的建構之中。對于CityPop來說一個最重要的圖像媒介無疑是專輯封面。包括永井博、鈴木英人等一批CityPop“專用畫師”的作品讓人在聽歌之前從視覺上就能快速辨認出這種類型。而再仔細看,這些封面中常見的主題不外乎有充滿霓虹的都市、空蕩的公路或者是被海風吹動的棕櫚樹。相對應的,在歌曲具體的歌詞——即文字媒介里——同樣一批景觀也經常登場。從而,這些意象也就成為了一種擁有更多意涵的符號。這些符號雖然有著空洞化的嫌疑,但卻也能給后繼者們提供一種“合法性”。比如在今天自詡為新CityPop樂團的專輯設計中我們仍能見到它們的影子。

山下達郎1982年發行的專輯《ForYou》。其中的歌曲和鈴木英人設計的封面都成為了CityPop中的經典。(圖片皆來自日本TowerRecords網站)

回過頭說,這些符號在上世紀CityPop剛誕生時確實還和現實有著一定對應。Sommet提醒到:在彼時,富足的都市年輕人所偏好的消費方式正是駕駛著自己的新車沿著高速公路從東京出發來到包括橫濱或鐮倉等海濱玩樂。因此相關的意象才自然而然地進入了同樣被這群人消費的CityPop歌詞或封面之中。而再具體到民眾的消費過程中去的話,我們又會發現他們收聽這些歌曲基本上都是在開車的途中。前面提到的大瀧的《ALongVacation》和另一位CityPop天王山下達郎的專輯《ForYou》在1980年代長期霸占著車載音響播放量排行的前列。

換句話講,CityPop的“成立”和消費它的可能只有在宏觀的高速道路建設、海濱勝地開發以及微觀的可移動式磁帶、電子音樂模擬器等技術誕生之后才可以實現。也由此,只要歌詞在一定程度上選用了上述的關鍵符號,就能讓熟悉這種文脈的聽眾自動體會到一種時髦的都會感。從而制作人會把很多精力投入到創造出一種不費精力的、可以邊聽邊做其他事情的旋律之上。那么在同一個邏輯下,隨著泡沫的破裂,年輕人不再有閑暇駕車旅行;包括CD、流媒等新技術又逐一浮現,依附著老媒體的CityPop慢慢失去人氣也就不難理解了。

世事輪回,因為技術變遷而失寵的CityPop又因為新的技術革命重新殺了回來。讓我們再次回到上文提到的《PlasticLove》這首歌。不夸張地說,正是因為它在油管上的爆紅才推動了整個音樂類型的復興。但它爆紅的契機又非常得值得玩味。大約在2017年左右,世界各地的油管用戶在播放區突然收到這首歌曲的系統推薦。很多莫名其妙的人在好奇心的驅使下點開了音樂并被深深吸引。于是在口口相傳之下,這首歌和以它為代表的CityPop開始得到越來越多的關注。接著通過Spotify和AppleMusic等平臺,即使不方便買到作為這些音樂原本載體的黑膠或卡帶的外國人也可以隨時享受到它們。新技術就這樣給CityPop注入了靈魂。

其實該曲最早的上傳者并不是唱片公司,而只是一名普通的海外粉絲。在被播放了百萬次之后,這首歌甚至因為版權原因一度被油管下架。從而,CityPop的復興和跨國資本在背后推動的Kpop有著截然不同的軌跡。事實上,人們普遍認為廣義上的日本流行音樂“Jpop”因為版權的限制而沒能實現在更大范圍的傳播。因為高度成熟的內需市場已經讓它們夠賺,日本唱片公司大多不愿去海外冒險。直到CityPop熱潮開始后的三、四年,日本部分唱片公司才“不情不愿”地開放流媒音源或者和海外廠商進行再生產的合作。此處,音樂界落后的所有制關系甚至可以說成為了技術的阻礙。

但是,眼看著即將成為CityPop第二次“起源神話”的“系統推薦說”,又真的只是一次電子時代的偶然嗎?雖然油管不可能公布作為它商業機密的算法,但這并不妨礙論者對它旁敲側擊。美國老牌樂評雜事《Pitchfork》和《滾石》都在近年推出過關于CityPop的專題報道,而其中算法這一新技術都成為了分析的關鍵。

第一個被廣泛認為是影響了算法的巨大因素是另一種被稱為“蒸汽波”(vaporwave)的音樂類型。這一早CityPop大約五年左右流行起來的類型簡單地說是一種對老歌的再創作行為。作者通過對金曲的節奏和音效進行改編來呈現出一種“迷離感”。而蒸汽波所使用的老歌一個重要來源正是CityPop。但因為語言等各種因素,歐美的聽眾沒有在第一時間完全了解后者。但人耳漏掉的細節自然不會被算法忽略。因此在蒸汽波熱幾年后,《PlasticLove》出現在用戶的推薦列表里從大數據的視角來看也可謂實屬必然。其次,評論家們也同樣談到給用戶推薦作為“辦公bgm”的各色音樂一直都是油管核心算法的一環。這大概和小動物搞笑視頻有著類似的受歡迎度。考慮到上文所說的CityPop本來就是供人邊駕車邊收聽的音樂的話,它在近半個世紀后被重新拾起也就沒有那么奇怪了。

進退之間:CityPop的多義性

承接上文,作為一股潮流的蒸汽波被評論界重視的一個原因在于它潛在的對資本主義制度的批判。創作者們通過對過去流行樂并不加備注的“取樣”(sampling),以及進一步的并列、拼貼或切割,讓蒸汽波破壞了資本主義制度下著作權的有效性。從同樣的思路出發的,我們也可以強調作為蒸汽波“起源”之一的CityPop靠著自己對掩蓋在富裕外表下的現代個體的內心彷徨的揭示,也達成了對既成制度的挑戰。

美國廠牌LightintheAttic于2019年發行了名為《PacificBreeze》的專輯。其中收錄了以CityPop為首的上世紀7、80年代的日本流行音樂。專輯封面請到了CityPop“御用”的畫師永井博進行設計。其中的圖像符號和上世紀一脈相承。一年后公司還出版了作為續集的《PacificBreeze2》,可見CityPop的市場號召力。

但就像所有流行文化一樣,對CityPop的解讀肯定不止這一個向度。之前提到的雜志樂評家就警醒地談到;所謂的適合“邊聽邊X”無非是在資本主義制度下提高生產效率的一種方式。而相比于搖滾和民謠,CityPop在日本也因為它和商業世界的緊密關系而為人所知。不少名曲在一開始都是品牌的廣告歌。在拒絕了1960年代流行樂明顯的政治性后,CityPop作為一種“透明”的介質存在于廠商和消費者之間。從這個角度來看,油管力推“無立場”的CityPop成為“工作背景音”也符合它作為一個趨利避害的商業平臺的利益。

自然,CityPop難以界定的取向不僅局限在它對經濟活動進步或保守的立場之上。另一個有意義的話題即是“懷舊”。

其實在油管上聽CityPop,和歌曲同樣有意思的是其他用戶的評論。他們或是分享自己的收聽體驗,或是提供充滿詼諧的段子。非常能代表年輕聽眾的一個評論類似于:“感謝up主分享!你讓我想起了1983年在日本逗留的那個夏天。有天晚上我在澀谷的酒吧喝完正準備出門時突然下起了暴雨。我趕忙奔向租來的二手豐田車里。打開收音機,廣播正好在放這首歌。以上故事都是真的,除了我是一個生活在新澤西的25歲青年,從來沒出過國這一事實。”

CityPop被認為是喚醒了日本之外的受眾對于日本1980年代的黃金記憶,即使他們壓根沒有經歷過。光就這點來說,這種懷舊情緒是“向后指向”的。但如果再仔細看他們的帖子又能發現,聽眾之所認為80年代的日本很美好,是因為彼時的人們仍然對“未來”充滿了希望。這種希望是每個人都可以衣食無憂地生活并且享有作為個體的獨立和自由。從而,他們的“懷舊”又是一種“向前指向”的。當然,事后諸葛的我們知道在當下——也即1980年代的“未來”——這些美好的夙愿仍然沒有實現。于是乎,“向前指向”又意味著用80年代的樂觀向相對于今天而言的“未來”去展望這一更長遠的視線。無論如何,這些態度所立足的都是一種發展主義的線性史觀。

《滾石》的作者繼續提醒我們,如果把關于國族的敘事引入相關討論會得到更為復雜的結果。表面上對于1980年代日本的羨慕是一種對異國文化的贊美。但這其中包含了相當程度的自我投射。外國聽眾的溢美暗含了當時的日本之所以成功是因為它遵照了西方的制度這一假設。CityPop這一音樂類別本來就充滿了對西方流行樂的模仿和憧憬。于是他們贊美的對象可以說不是日本,而是日本眼中曾經的自己。而在今天日本也沒有把西方取而代之這個事實則讓對另一個時空中的國度進行贊美變得更為安全。其次,《滾石》作者還引用了歷史學家Morley和Robins的論述,指出歐美人對CityPop的迷戀其實和諸如《刀鋒戰士》等影視作品中出現的日式“賽博朋克”同屬一種邏輯。有血有肉的日本人被霓虹燈、汽車等冰冷和理性的機械文明所取代,而一種建立在發展上的“技術東方主義”(techno-orienralism)也就此誕生。

從日本的角度出發,樂評家柴崎祐二和蘆澤紀子也發出了與上文不盡相同的關于東方主義的警告。他們在一次對談中指出,一直以來在墻外飄香的CityPop終于又“逆輸入”回了國內。但這種復興卻非常容易被類似于“日本第一”的民族主義態度所吸收。從根本上來說,CityPop是一種跨文化的產物。這不僅指類型的誕生深受西方音樂的影響,更包涵了更多日本之外的國家參與了這場復興的事實。不管是韓國的蒸汽波DJ對山下達郎歌曲的取樣,還是東南亞博主對竹內瑪利亞的翻唱,要是沒有這些跨國的因素,這種日本流行樂不會有今日在全球的人氣。而亞洲各地正蓬勃發展的“新CityPop”系樂隊也不是簡單地在重復日本曾經走過的老路。只有用一種在地的態度去分析每個國家不同的音樂環境,才能讓CityPop在商業復興的同時重新拾回曾經擁有的先鋒性和可能性。

參考文獻:

《Pitchfork》:TheEndlessLifeCycleofJapaneseCityPop

《RollingStone》:CityPop:WhydoestheSoundTracktoTokyo’sTechBoomStillResonate?

https://www.rollingstone.com/music/music-features/japanese-city-pop-returns-light-in-the-attic-compilation-pacific-breeze-822663/

《Kompass》:シティポップの世界的ブームの背景、かれらの日本という國への目線

https://kompass.cinra.net/article/202107-citypop_ymmts

モーリッツ?ソメ『ポピュラー音楽のジャンル概念における間メディア性と言説的構築:「ジャパニーズ?シティ?ポップ」を事例に』、阪大音楽學報〉、2020年。

責任編輯:朱凡

校對:張亮亮