中國最有名二胡家譜(朱镕基的傳奇身世)

揭朱镕基傳奇身世之謎:

亂世孤兒朱元璋后裔

原國務院總理朱镕基,湖南長沙縣安沙鎮人,朱元璋第十八個兒子岷莊王“岷藩十七世孫”。當今,誰人不知其在位時的鐵腕反腐和經典語錄;但又有誰知道位高權重的他卻是幼失怙恃,小小年紀不得不經歷人間最大的慘事;成長于時局不穩時代,飽嘗求學過程顛沛流離的他,深知底層百姓之苦,所以后來身為國務院總理的朱镕基,為百姓的窮苦淚灑寧邊,為長沙的潰堤九江掬淚……實有真情動,實有苦衷在。

在閱讀正文前,請先隨小編漲知識:

字輩:名字中表示家族輩份的字(多為名字中間的字),俗稱派。其意均為修身齊家。安民治國,吉祥安康,興旺發達。字輩是中國傳承千年的重要取名形式,也是古代一種特別“禮”制,它一直延續到現代。

朱元璋(1328年——1398年),是明朝首任皇帝,廟號太祖。他生下26個兒子:朱標、朱樉、朱棡、朱棣、朱橚、朱楨、朱榑、朱梓、朱杞、朱檀、朱椿、朱柏、朱桂、朱柍、朱植、朱栴、朱權、朱楩(十八子)、朱橞、朱松、朱模、朱楹、朱桱、朱棟、朱(木+彝)、朱楠。

姓名

孫輩起二十代后裔使用之字輩

岷王朱楩

徽音膺彥譽定干企禋雍崇禮原諮訪寬镕喜賁從

從上表中,不難看出朱镕基是岷王朱楩的十七世孫。

朱镕基的堂兄朱天池,曾對棠坡朱氏的歷史作了梳理,從他整理的資料來看,棠坡朱氏是明太祖朱元璋的直系后裔,屬于朱元璋第十八個兒子岷莊王這一支,朱镕基應該算是岷藩十七世孫。

關于岷藩家族,劉佑平先生的《中華姓氏通書·朱姓》中有如下記載:岷藩開基始于朱楩,是明太祖朱元璋與周妃所生的庶十八子,洪武二十四年(1391年)始封為岷王,原建國于岷州(今甘肅岷縣)。洪武二十八年(1399年)朝廷實行削藩政策,岷王朱楩因被西平侯汰晟告發不法,被廢為庶人,遠徙福建漳州。

朱棣稱帝后,他恢復爵位,回到云南,但此后又在永樂六年(1408年)被削除護衛、官屬。明仁宗洪熙元年(1425年),四月,令朱楩自云南北遷至湖南武岡。1450年朱楩去世,謚為莊,史稱岷莊王。

朱镕基父母揭秘

朱镕基的父親名寬澍,字希圣,他是個遺腹子,其父還沒有見著他的面,就已去世。

朱希圣有兄弟6人,另有姐妹數人,他排名老幺。據聞朱希圣絕頂聰明,年少即博覽群書,頗有抱負,他曾取屈原“世人皆醉我獨醒”之意,自號“清醒上人”。

朱希圣十多歲時,就染上了肺病,俗稱“癆病”,在當時的醫療條件下,這種病基本無法醫治。朱天池告訴記者,朱家長輩于是決定,給朱希圣娶親“沖喜”。

“沖喜”是當時農村的古俗,一般是男方家有人病危,急需有個內當家主婦,再就是希冀以結婚的大喜來沖刷晦氣,讓喜神驅逐病魔,以期讓病人因此脫盡晦氣而康復如初。

朱镕基的母親張氏(注:海外媒體誤為余氏,余氏實為朱天池之母)就是這一情況下,匆匆嫁入朱家,從后來情況推斷,時間應該在1927年末到1928年初。朱天池回憶:張氏的個頭比較高,“長得很俊秀”。

“沖喜”并沒有達到預期的效果,在張氏懷孕后,朱希圣身體日漸羸弱,沒等到孩子出生即英年早逝。1928年10月1日,當朱镕基出生時,她的母親張氏也感染了肺病,無法給孩子喂奶,其時朱天池胞妹朱荔裳剛剛出生,伯父朱寬浚遂將镕基接到家中,讓妻子給他喂奶。

朱镕基:與母親相依為命未嘗過父愛

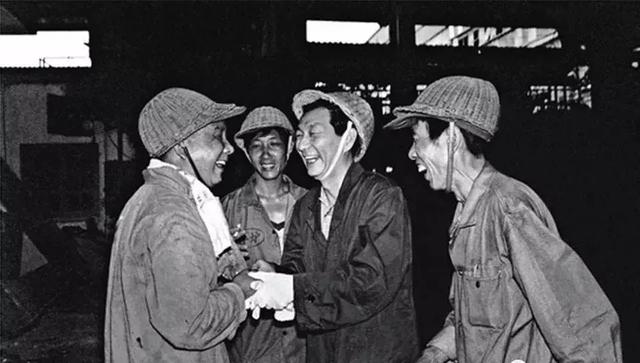

從沒嘗過父愛的朱镕基,與母親相依為命,朱天池回憶,當時朱家長輩對孤兒寡母格外照顧,幾位堂史弟音也相處親昵,那時朱氏長輩都喜歡唱京戲,每到閑時,叔伯史弟便相聚一起,拉二胡、打鑼鼓,唱功好的便一展歌喉。耳濡目染,朱镕基等幾史弟竟也無師自通,愛上了這一“國粹”,甚至后來當上總理,朱镕基仍樂于在一些場合展示自己的京劇唱功。

朱镕基跟大哥镕堅的感情尤其好,后來的交往情況,似乎也可佐證這一點:1998年,身在美國的镕堅90大壽暨婚慶60周年,朱镕基特意題辭“金石不渝、百歲可期”,以資祝賀,這應該是“誡題辭”的朱镕基,送給親屬的惟一墨寶。

父母雙亡,9歲朱镕基成亂世孤兒

朱氏大家庭在朱镕基出生的時候,已經準備分家,此后不久,朱寬浚赴揚州工作,舉家東遷,直至抗戰前夕才返回,朱镕基母子分得的那份田產,便委托給“滿伯”朱學方代管。

不幸之事在朱镕基9歲多的時候再次降臨,染病已久的母親張氏辭世,朱镕基父母雙亡,成了孤兒,朱學方負起了撫養他的重擔。

在朱镕基幼失怙恃的歲月中,時局同樣不穩,可謂兵荒馬亂:在朱镕基出生前,1927年5月21日,國民黨在長沙發動“馬日事變”,許克詳率獨立三十三團,空襲共產黨在城內的各類機關,是晚11時許,長沙城內殺聲震天、尸橫遍野,大屠殺還波及到湘潭、常德、瀏陽等20余縣市,共產黨及群眾“遇難者上萬人”。

共產黨隨即在湘贛邊境發動秋收起義,并發出了奪取全省政權總暴動的動員令,長沙城內也秘密籌劃武裝暴動,以作策應,國民黨全城搜捕“叛黨”,恐怖氣氛籠罩全城,秋收起義部隊未經訓練,不敵國民黨優勢兵力,被迫轉移。

在朱镕基出生后不久,紅軍曾兩次攻打長沙,并一度攻克,此后,毛澤東在井岡山建立革命根據地,距長沙僅數百里,長沙因此成為國共兩黨交鋒的前沿,歷經“圍剿與反圍剿”戰火荼毒,拉鋸戰一直持續到1937年抗日戰爭爆發。

朱镕基性格揭秘:深沉穩重、倔強、不認輸

父母接連撒手西去,對于一個不滿10歲的孩童,無疑是人間慘事,后來撫養他的朱學方老人回憶,家庭不幸,加上當時兵荒馬亂的時代背景,悲慘身世使得朱镕基少年早熟、發奮努力,且養成了處世深沉穩重的性格。

朱天池對朱镕基的性格養成也作過分析:他幼年與寡母相依為命,雖然族人頗為照顧,但遭受些白眼想來在所難免,而在少不更事時,孩童間的嬉戲,身材瘦弱的朱镕基也受了不少欺負。朱天池記得,當時和朱氏子弟住在一起的還有任氏兄弟,他倆十分頑皮淘氣,常欺負朱家子弟,別的朱家子弟對他們都退避三舍,而朱镕基表現出倔強的個性,即使被打倒在地也決不認輸。

或許正是由于幼年的苦難經歷、加上此后求學的顛沛流離,使朱镕基感同身受,同情弱者貧者、反感仗勢欺人、仇視為富不仁痛恨貪官污吏。后來身為國務院總理的朱镕基,為農民的窮苦淚灑寧邊,為長沙的潰堤九江掬淚……實有真情動,實有苦衷在。

而在被問及卸任之后時,朱镕基說:“全國人民如果能說一句‘他是一個清官,不是貪官’,我就很滿意了,如果他們再慷慨一點說‘朱镕基還是辦了點實事’,哎呀,我就謝天謝地了!”

朱镕基的為官理念,其實可以在他的幾位先祖身上,找到一點影子:在朱氏族譜的記載中,十五世喬生府君,就是一個頗有官聲之人,他輔佐鹿傳霖治理四川時,冬季官府救濟貧民,某官員私藏了幾件衣物,貧民投訴,喬生聞之,正欲起身,突然巖墻倒塌,打傷府君左足,民眾爭相擁出,喬生府君不顧足傷之病,厲色嚴斥該員,數以改過,該員深感愧疚,將衣物一一退還。

喬生后來“歷署諸道、頗得民心”,在他返鄉時,民間每家“置明鏡一方、清水一盞、白菜一葉,焚香跪道,爆竹聲十里不絕。

探訪朱镕基故鄉“朱氏祖屋”揭秘

出湖南省城長沙,沿107國道東行32公里,就到了長沙縣安沙鎮和平村——朱镕基故鄉。轉上一條水泥小路,蜿蜒入山,兩旁時見青竹婀娜、雜花間樹,再行二三公里,地名棠坡,朱氏祖屋“恬園”就曾坐落在此,“以前好大一片屋咧,60年代全拆光了。”和平村村委會的小宋說。

“朱镕基在這里出生,并度過了童年時光。”和平村村支書黃自力告訴記者,“他大概到9歲多才離開棠坡。”朱氏祖屋所在處,現在是一個苗圃,遍栽紫色的紅槭木,開闊的地勢,猶可想見當年的規模。

在朱氏族譜的記載中,清末文豪吳南屏,曾于清同治十二年癸酉(公元1873年)受邀到此做客,并揮毫贊嘆恬園之美:

“恬園,長沙朱氏之山莊也,地名棠坡,去會城東北六十余里,古驛道旁,崗嶺回復,數轉乃入,至則柴關矮屋,甫見竹樹間游與乃佇,客驚而問,不意所稱恬園者之在此也。”

苗圃右邊有一四角涼亭,亭中有古井一口,上有記載,“朱氏祖井,始建于清咸豐四年甲寅(公元1854年),位于濘坡祖屋進門丹墀中,有石砌圍檔,井水清涼甘甜”,這口井自開鑿之日起,清泉不絕,朱氏家人及族中所辦的學校,都以此為飲用水,至今100余年,不盈不枯。

1995年,湖南省地質勘探隊還特意采井水作了個鑒定,結果為“特優質礦泉水”。

朱镕基兒時玩伴憶朱镕基童年趣事

80多歲的朱佩珍,是朱镕基的小時玩伴,她拄著一根棍子,顫巍巍地領著記者,“你看,那個平地上,我們小時候玩過跳繩的地方。”老人還記得,“細時這個伢子很靈凡(注:長沙方言,聰明之意),也很老實,別個打他,他就哭,說:我不打你、我不打你。”算起來,朱佩珍是朱镕基的堂嫂,老人年事已高,“幾十年前的事情都記不太清楚了。”不過朱镕基并沒忘記這位童年的玩伴。

據老人的家屬介紹,1996年朱镕基那次回長沙時,還特意請人將老人接到長沙小住。

翻過朱氏祖屋所倚的小山,背面就是朱氏祠堂,1961年嫁到村里來的易翠蘭,對這個祠堂記憶猶新,她用樹枝在地上畫起來:“先是一個池塘,從一座小橋過去,接著是一個大操坪,迎面是個大照壁……”按照幾位村民的回憶,祠堂足有六七進,雕龍刻鳳,氣勢恢宏。

這座祠堂給當年的孩子們帶來很多歡樂,但在1960年代同樣未能幸免,易翠蘭當年就曾參與拆屋的行動。現在這片故地上,幾幢民房雜亂相間,只有一株兩人合抱的銀杏樹,得以幸存。