二胡獨奏傷感歌謠(老家之行——童年的歌謠)

人生美事何其多——讀書與旅行算是其中之二。

讀書須得經典,那么旅行呢,是否非得要名山大川不可?

人生需要歷練與積淀,民族也需如此。有時,走的路太急了,反而留不下什么東西——空虛了,頭腦和肚腸一片空白。

樹木是有年輪的,生命是有紋理的,民族是有契機和氣運的——五千多年的中華文明,至今仍熠熠生輝,那可是大浪淘沙留下的!

不知道,老家之行也算不算是一種旅行?或許有人會嗤之以鼻——老家嘛,閉著眼睛也能走,就像自己的手掌這么熟悉,有什么好說道的?

可我偏偏固執地認為——老家之行也是旅行!

別人在我面前把名山大川如數家珍般時,我一般如孩子樣的恭敬地聽他講解。這其中,有很多我不知道的,即使知道的,也有別人感覺不同的——不管他是炫耀也罷,是真心交流也好,反正別人在你面前提及,那就是他的經歷,是他的談資,我們不能拂了別人的美意,得尊重別人也尊重自己。

一個人是有根的,我不能忘了本——正所謂“樹高千丈,落葉歸根”,更何況我根本算不了什么樹,算是一棵草吧,但我不是浮萍,我也不想去做浮萍。人生不做浮萍心愿足也!

民族也是有根的,我們不能數典忘祖,我們有自己璀璨的文化,有自己民族的獨特記憶——不管是刀光與劍影,還是血與火,那是我們民族自己的東西,是其他民族無法替代的!我們有強大的文化自信!這和閉關自守無關——我們不是盲目地自信——中華民族歷來不缺包容的胸懷與氣度!

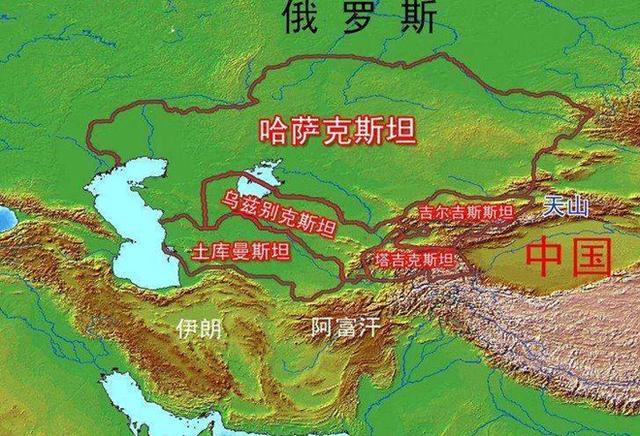

大漢王朝,張騫出使西域,除聯合大月氏夾擊匈奴的政治軍事目的之外,為后人所稱道的是促使了漢夷文化的交流,開辟了陸上絲綢之路;唐朝的長安,曾是世界文明的中心,文成公主遠嫁吐蕃,互通有無;唐朝唐玄奘不畏艱難,遠赴天竺取經,被世界人民譽為中外文化交流的杰出使者,其愛國及護持佛法的精神和巨大貢獻,被魯迅譽為“中華民族的脊梁”,世界和平使者;鑒真東渡日本,日本派遣遣唐使到大唐王朝;成吉思汗的游牧鐵騎曾造訪到歐洲的多瑙河畔;明朝雖然在鄭和下西洋后實施“海禁”和在北方修筑“明長城”,被看作明朝“鎖國”的象征,但明朝末年卻開始了“西學東漸”,哪怕是在清朝“閉關自守”時,也還有“洋務運動”……

禁煙名臣林則徐書兩廣總督府對聯:“海納百川,有容乃大;壁立千仞,無欲則剛”,有容乃大,出自《尚書》;無欲則剛,出自《論語》。也就是說,中華民族,胸懷歷來是博大的。

追往撫今,那“雄雞一唱天下白”,東方睡獅猛醒,“可上九天攬月,可下五洋捉鱉”,“高峽出平湖,天塹變通途”,“南方畫圈”神來之筆,“農業免稅”造福萬民,“神舟系列”揚我國威,“北斗”天際繞行壯我軍魂,“遼寧航母”鑄我深藍海軍,“一帶一路”宏偉架構,“援非建設”彰顯大國情懷……哪里,都有我中華民族自信的身影!

“窮則獨善其身,達則兼善天下!”語出《孟子》的《盡心章句上》。由此看出古代文人的情懷。

雖說:“天下興亡,匹夫有責”,但沒有經天緯地之才,不能拿大言!否則,就是口出狂言,就是志大才疏!我等凡夫俗子,偶有愛好,也止于吟詩作賦,弄個只言片語,自娛自樂而已。

問題跑遠,還是回歸正傳——讀書與旅行。

“詩仙”豪放,仗劍游俠,他寫《俠客行》除贊美侯嬴、朱亥尚義氣、重承諾之外,也同時表達了自己拯危濟難、用世立功的豪情壯志。

他心中自有丘壑,又游歷名山大川,乃成《蜀道難》之名作。此詩襲用樂府舊題,以浪漫主義的手法,展開豐富的想象,藝術地再現了蜀道崢嶸、突兀、強悍、崎嶇等奇麗驚險和不可凌越的磅礴氣勢,借以歌詠蜀地山川的壯秀,顯示出祖國山河的雄偉壯麗,充分顯示了詩人的浪漫氣質和熱愛自然的感情。

詩圣憂國憂民,重在寫實。但他也有豪氣干云之時,也有狂放不羈的一面,其名作《飲中八仙歌》可見一斑。他的思想核心是儒家的仁政思想,有著“致君堯舜上,再使風俗淳”的宏偉抱負。在《望岳》中,我們是否也見過他的豪氣?可惜,杜甫在政治上沒有多少拓展,甚至身處亂世時身不由己,落拓到逃難的地步,后旅居成都,方有“杜甫草堂”之名勝。這也難怪,安史之亂中,連唐玄宗李隆基都要逃難,都無力護佑愛妃楊貴妃的周全,更不用說杜甫了。杜甫身前名不顯赫,身后卻聲名遠播,對中國文學和日本文學產生很大的影響!

《聞官軍收河南河北》,這是杜甫及家人涕泗交流,欣喜若狂,恐怕是出行得最激動人心的一次旅行,是一次非常幸福的回家之行!不,這應該是戰亂平定之后渴望回歸故里的所有人的共同心聲!有什么旅行能比之更幸福!

所以,老家之行也是一種幸福的旅行!

暢游名山大川,可以登高望遠,可以開闊眼界、蕩滌心胸;老家之行,則可以尋找寄托,清洗安放靈魂。

“行千里路,讀萬卷書”這是很多人的夢想,也就是除了茍且當下活著,也要追求“詩意與遠方”。可是,但凡是人,必有牽掛與苦累。

子曰:“父母在,不遠游,游必有方。”

有多少人,拋下父母獨自去遠游?是否想到“慈母手中線,游子身上衣;臨行密密縫,意恐遲遲歸”那種無私的牽掛?

雖說現在通信和交通便利發達,我們沒有嘗試過“近鄉情更怯,不敢問來人”,也沒有經歷過“開君萬里書,獨下千行淚”,但問題是,現在的“鋼筋水泥森林”讓我們陌生彼此,對耳朵背身佝僂的父母大喊大叫,而對幼兒軟語溫言……這難道不是一個非常可怕的怪圈嗎?

不管你在外混得有多成功,你的根終在老家,忘了根的人不需與交;又不管你在外混得有多苦逼,老家就像父母一樣永遠不會嫌棄你,老家的大門是一直為你敞開著的,那是你可以舔舐傷口的地方,靈魂在那里可以得到棲息。

衣錦還鄉是每個人的夢想,不過絕大多數人都離這個夢想是那么遙遠,但是這并不會阻礙我們還鄉的腳步!以劉邦之貴為九五之尊,還鄉時還有人戲謔他曾賴過酒賬,所以凡俗之人為何就沒有勇氣還鄉或是不屑于還鄉?

我每年都有回老家之行,時間不定,隨心所欲,那是我內心的一種期盼!

父母尚都健在,但都是年逾古稀奔赴耄耋之人。

他們住不慣城市的高樓,住在樓房里終日臉上鮮有笑容,特別是母親整日總是絮叨著她的那些莊稼。

父母說,住在城市的高樓里不好看朝陽,聽不見鳥啼和牛聲,少了泥土的清香味,少了莊稼的蔥綠金黃,出門車多人多……

回老家讓人魂牽夢縈,多少次夢里回老家,還總是識不了路,趕不上車。回老家的路并不是那么遙遠,為什么那幾步始終是到不了?我并無大禹之大任與繁忙,為什么有時候那幾步路卻終是錯過?

四明狂客性放曠,善談說,晚年尤加縱誕,其《回鄉偶書二首》寫于作者晚年辭官還鄉之時。組詩中既有久客他鄉的傷感,又有久別回鄉的親切感;通過對家鄉的變與不變的描繪,流露出作者對生活變遷、歲月滄桑、物是人非的感慨與無奈之情。詩作語言樸實無華,感情自然逼真,充滿生活情趣。我游鄂西南恩施大峽谷時,碰巧聽到兩位游客在談論“鄉音無改鬢毛衰”中的“衰”到底讀“shuāi”還是讀“cuī”。最終結論,他們認為是讀“cuī”,還嬉笑說:“沒文化,真可怕文化!”可見,旅途之人也是念到故鄉的。

王安石因變法遇阻,由罷相到第二次拜相寫下名作《泊船瓜洲》,其中“一水間”“數重山”“何時還”表達了作者投老山林,還歸故里的愿望,個中滋味自知!

魯迅的還鄉是滿目的破敗與凄涼,是父老鄉親的遭罪,那是時隨使然。

我的老家屋檐低小,土墻青瓦,房前屋后竹籬笆,屋旁老樹虬枝,能聽小河水響。一年四季,它總是被父母拾掇得那么整潔。我每每想起兒時火爐邊,油燈下,兄弟三圍坐在祖母和父母身邊,聽各種稀奇古怪的故事,欣賞父親嫻熟的二胡演奏,聽母親唱歌謠,聞祖母的鼾聲,掏火爐里的烤紅薯……好一陣神往與牽腸掛肚!是那時,我知道了阿炳的《二泉映月》!

老家之行,年年有變化!唯獨不變的是我的鄉音和鄉親們的熱情!

我都已是近“知天命”之人,須發花白,帶著妻子兒孫回家,村中同輩兄弟叔嫂見我直呼丑名,一陣嘻哈笑鬧,心中毫無芥蒂,老人眼目昏花,瞅形聽聲,直呼兒郎。

走著走著,哪位姑娘又出嫁了,哪位小伙又娶親了,哪位老人又不在了,誰家又添孩子了,哪家打工又掙錢了……

老家的路變寬闊平直了,房屋變高聳亮堂了,村里還招商引資了……

那些無人居住的房子,頹廢破敗了,那門洞歪斜,像豁光了滿嘴牙的老人張著的嘴,那空洞的窗戶像無神的眼睛。不知,這樣的老屋是否在那里孤寂地等待主人及兒孫的歸來?它們默默地承受風霜雨雪,日曬夜露,還渴望為人們遮風擋雨。它們哪一天還是會淹沒了,或被風雨推倒,或被人力拆遷。

每次老家之行,身未動心早已前去!

小時候父母,現在回去,父母高興得像個孩子,老小老小,父母真的是老了!他們竟也不服老,還在坡地里侍弄莊稼。當我們回去時,他們就把成果搬出來展覽欣賞,好像小時候我們討得父母的夸賞一樣,當我們不忍心指責父母不知將息自己的身體,反而夸贊他們能干時,他們臉上漾滿著笑意,透過眼睛,我發現父母的笑來自于心底!

看著父親那禿頂厲害,三歲小孩就能數清的頭發;看著母親那滿頭銀絲,我只能嘆一聲——我的爹娘,你們珍重!

回老家,父母相迎;離老家,父母相送……這其間,望穿來路,望斷歸途!

父母在,尚有來路;父母不在,卻只剩歸途!

所以,老家的路我是不能斷的,老家之行是我最快樂最向往的旅行!