二胡獨奏秦腔轅門斬子伴奏(我的秦腔情懷)

我的秦腔情懷

李自立

秦腔,特別親切的一個詞語,既喜歡,又無奈。雖然總是和秦腔擦肩而過,可我一直一往情深,對她眷戀如故。

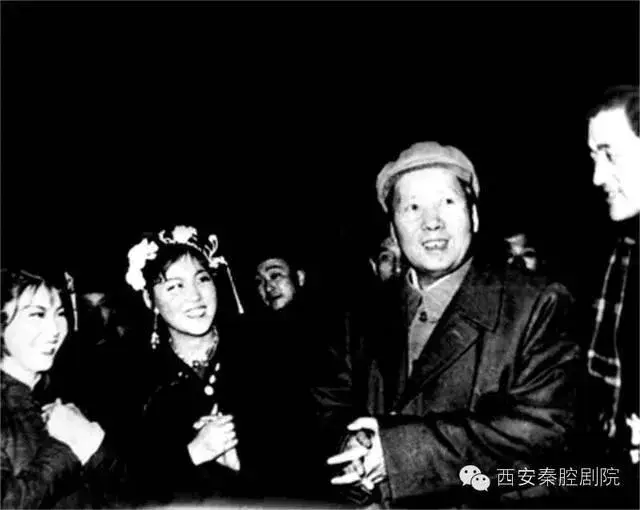

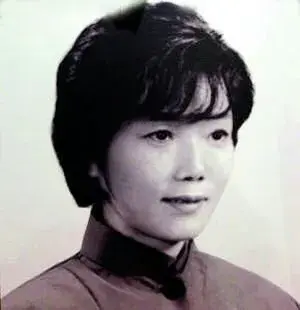

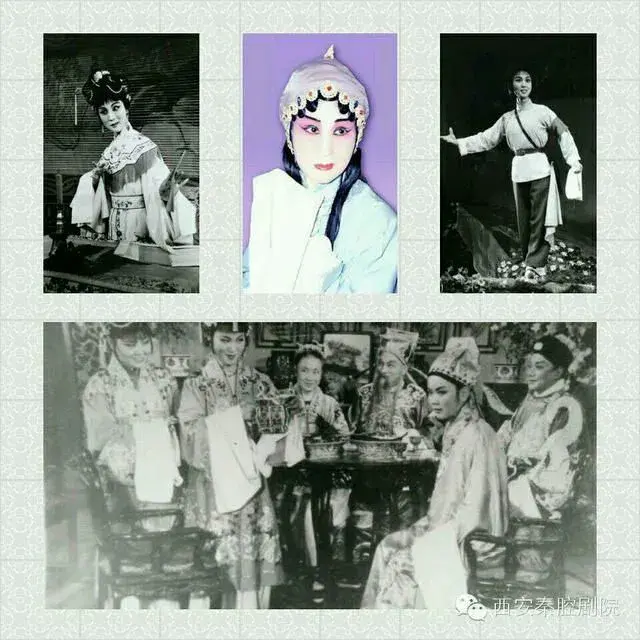

那年,上小學三年級,說是可以唱大戲了,村里村外,從乳臭未干的小孩,到高齡的白發暮年,無不沸騰叫好,別提多高興。那時候,我也不知不覺地喜歡上了秦腔。村子的儲備糧倉里,第一次看戲,秦腔電影《三滴血》,六間大瓦房里,擠得怨天喊地,孩子哭聲,媽媽們的埋怨聲,電影音頻合成了交響樂,男人們的旱煙味,人堆傳來的二手煙,騰云駕霧,銀幕效果很差,當時的記憶很模糊,就記住了《虎口緣》里打虎的場面。記住了兩個人,劉毓中和陳妙華,他們是名角。陳妙華成了我對秦腔的第一位崇拜者·。

后季,縣劇團在各小學校選苗子,那天吃完飯剛進校園,學校來了幾位陌生人,說是縣劇團的,同學們逐個唱《高樓萬丈平地起》,只要唱的好,就算初選通過,心里好緊張,輪到我了,趕緊把殘廢的手插在褲兜里,唱歌終于通過了。等到落實名額,班主任告訴那些人,“那孩子殘疾著。”我又羞又急,小臉氣的通紅,就差一句“我*你媽”了。操場上,留下的只有惋惜和遺憾,一下午都不開心,老師講課根本沒聽進去,只聽見大柳樹上麻雀都在笑話我。放學回家,給父親說著說著就哭了,誰知道父親說:“唱戲有啥好?三十六行,行行出狀元,唱戲的,一個下九流,值得哭嗎?死后都進不了祖墳,沒出息。”當時,我根本不理解這些話,也不去多想。后來長大了,才發現,他觀念太落后了。就這樣,秦腔和我第一次擦肩而過,遺憾地擦肩而過。。。。。。

第二年,交流會鎮上唱大戲,和父親拉著小腳的外婆去看戲,很是開心。連陰雨一直在下,雨傘底下,人頭竄動,四五畝地的戲園子座的滿滿的,就連院墻上都爬滿了調皮小孩,雨點濕透了衣服,誰也沒在乎。剛開始演古裝戲,僅排一處《逼上梁山》,天天燒剩飯,足足演了半月,可每天的戲園子都是爆滿,秦腔,百姓太愛她了,她在莊稼漢人心里扎的根太深了,鄉親們的文化大餐又擺上了飯后茶余。晚上,外婆講唱戲的故事,外公會打臉譜,村子里唱戲離不了他,即使腰疼有病,也躺在床上休息唱戲,外公唱的都是老生。大舅舅解放前當過縣長,彈拉吹唱,無所不能,解放后人失蹤了,僅留下一個掛在墻上,落滿塵土的板胡,成了外婆的無盡思念。小舅舅英俊瀟灑,一表人才,從念書就開始唱戲,他唱正旦王寶釧,聽外婆說,舅舅唱戲,聲音軟綿綿的,特好聽,是當時鎮上的劉箴俗。他工作去了遙遠的青海。所以,也許是因為這些,把兩個舅舅崇拜的不得了。那時很小,哪知道劉箴俗是誰啊?后來才知道,他是秦腔名角,供旦角,年輕秀氣,戲唱的特有味,當年西安城里大紅人,實在遺憾,聽說三十多歲死在了舞臺上。從此,那些跟秦腔有關的人和事,讓我神往,讓我崇拜,令我敬佩。

上初中,中學斜對門老池岸邊的白楊樹上,兩個高音喇叭,整天唱著《五典坡》《回荊州》之類的大戲。上自習,一顆心老是在白楊樹上陪伴著那兩喇叭。供銷社書架上幾本劇本,我硬是省吃儉用,用零花錢把它買了下來。說來也怪,課文總背不過,戲詞倒是背的熟爛。

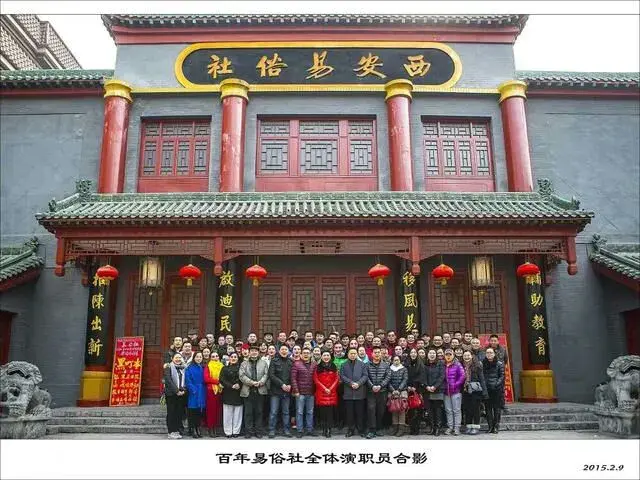

后來,隨著閱歷的增長,才知道秦腔的來歷,秦腔源于古代陜西、甘肅一帶的民間歌舞,是在中國古代政治、經濟、文化中心長安生長壯大起來,經歷代人民的創造而逐漸形成,因周代以來,關中地區被稱為"秦",秦腔由此而得名,是相當古老的劇種。易俗社,三意社、戲曲研究院,還有傳說中的清代大藝術家魏長生,蘇育民,名旦劉箴俗(有與歐陽予倩“并駕齊驅”之譽)、王天民(人稱“西北梅蘭芳”)、李正敏(人稱“秦腔正宗”)、劉毓中,以及原“三意社”的編修李逸笙、蘇哲民等等前輩,讓我崇拜神往而尊敬。一個人的時候細想,秦漢時代、宋唐盛世,陜西話當時作為標準京腔,秦腔作為京戲,多么了不起。秦腔的魅力源遠流長,是她陪著我快樂,陪著我長大。

記得初二時過五一節,班上推薦我表演《虎口緣》,高興壞了,整天閑了就唱,特別執著。我的嗓子好,模仿陳妙華,高音唱得上去,也特好聽,當時既陶醉又高興,只是一個勁的練,一個勁的唱,等輪到我上臺表演,結果嗓子唱破了,嘶啞無聲了。我和秦腔又一次擦肩而過,別提多難過,心里多委屈,惋惜和遺憾。

承包到戶,暑假一群伙伴下溝里給牲口割草,扛著扁擔,拿著鐮刀,一邊下坡,一邊放開了嗓門吼秦腔,學任哲忠的周仁回府,學張保衛的白逼宮,學劉茹會的《轅門斬子》,心曠神怡,酣暢而快樂。到了伏天,晚飯后大樹底納涼,板胡二胡各一把,打板,敲桄子,桄桄戲就開場了,你一段下河東,我一段三擊掌,你扮回劉玄德,我扮回趙匡胤,過了皇上癮,唱美了亂彈。從七旬老人,到十來歲小孩,無所不會,無所不能,邊喝茶聊天,邊琢磨唱戲技法,好熱鬧景象。一會歡快、喜悅,相公娶姑娘。一會苦韻訴衷腸,奸賊害忠良。樸實、粗獷、細膩、深刻、悲憤、凄涼而悲壯。特別像任哲忠老先生的《周仁回府》,“李蘭英秉忠烈,人神共鑒,幸喜得國賊滅,消除大患。。。。。。”那一身全活老人,精神不減當年,生、旦、凈、丑無所不能。還有小媳婦學著肖若蘭先生的《藏舟》,一個漁家女,有識有膽。模仿的惟妙惟肖。令我佩服驚嘆,秦腔充實著我和鄉親們的生活,讓人每天高興而快樂,隨時都琢磨著一個動作,或一句臺詞。

如今,離開家鄉十多年了,再沒看過大戲,也沒有過參加過任何演唱,但是,只要休假探親,聽見淋漓盡致,酣暢悲壯的秦腔音樂,依舊那么親切,那么的如癡如醉。秦腔,一個從遠古遺留下來的劇種,陪伴著每位三秦兒女,經歷風風雨雨,快樂成長。百年易俗社、長安大戲院、秦腔流派傳承班、秦之聲、廣播電視,網絡平臺。男女老少,媳婦婆婆,遍布城鄉的大街小巷,飽學的高俯學子,那些為秦腔的發展勞累奔波的人們,無不令人敬佩和愛戴。舞臺雖小,卻演義著人生的大舞臺,塵世的滄桑。中華文化瑰寶,懲惡揚善的秦腔,怎能讓人不喜愛?不拍手叫好?

我愛秦腔,更愛為秦腔這個民族瑰寶付出辛勤勞動,一路灑下辛勤汗水的人們。

寫于2016年6月19日夜

作者簡介:本名:李自立。筆名:李曄。微信名:侍郎湖。祖籍陜西省。1967年生于陜西咸陽,居于青海。高速公路工程師。1987年開始,從事陜西省彬縣廣播電視臺業余通訊員工作。愛好廣泛,從小愛好寫作、詩朗誦、書法、秦腔、音樂等。閑暇時業余寫作。以詩詞為主,特喜愛古代詩詞和現代詩創作。格言:自信,自愛,自立,自強。

下一篇

二胡手指功能圖,二胡手指功能圖解