多情種簡譜二胡(“九九那個艷陽天來喲”,唱出戰士的情懷、戰士的愛……)

編者按

自新中國成立以來,產生了很多部經典的戰爭題材影片,其中有許多膾炙人口的電影歌曲,充滿愛國主義情懷,弘揚革命英雄主義,感染、教育了幾代人,并傳唱至今,如《我的祖國》《英雄贊歌》《毛主席的話兒記心上》《誰不說俺家鄉好》《花兒為什么這樣紅》……

中國軍網微信將陸續發布“經典戰爭電影歌曲解讀”系列文章,帶你一起回顧那些年傳唱大江南北的經典曲目。

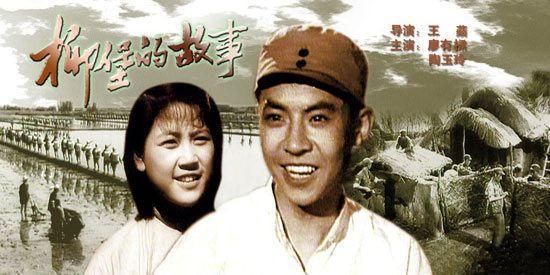

《柳堡的故事》是八一電影制片廠1957年拍攝的一部黑白故事片,影片根據同名小說改編,導演王蘋,編劇胡石言、黃宗江,主演廖有梁、陶玉玲、徐林格等。講述的是抗戰勝利前夕,新四軍與江蘇寶慶柳堡地區人民軍民魚水情的故事,其中作為故事主線的副班長李進和二妹子(田學英)純真的愛情蜿蜒、曲折,非常感人。

上世紀五十年代拍攝《柳堡的故事》的地方,以前并不叫做“柳堡”,而是叫留寶垛、留壩頭,本是揚州一小鎮,作為小橋流水人家,這里水草豐美,物產富饒。“柳堡”是因為這里河岸兩旁都是翠綠的柳樹,自古“柳”字最多情,剛好與電影基調一致,“堡”是因為有戰斗堡壘的意思,符合影片故事背景。柳堡是中國第一個因拍攝過電影而改名的村莊。

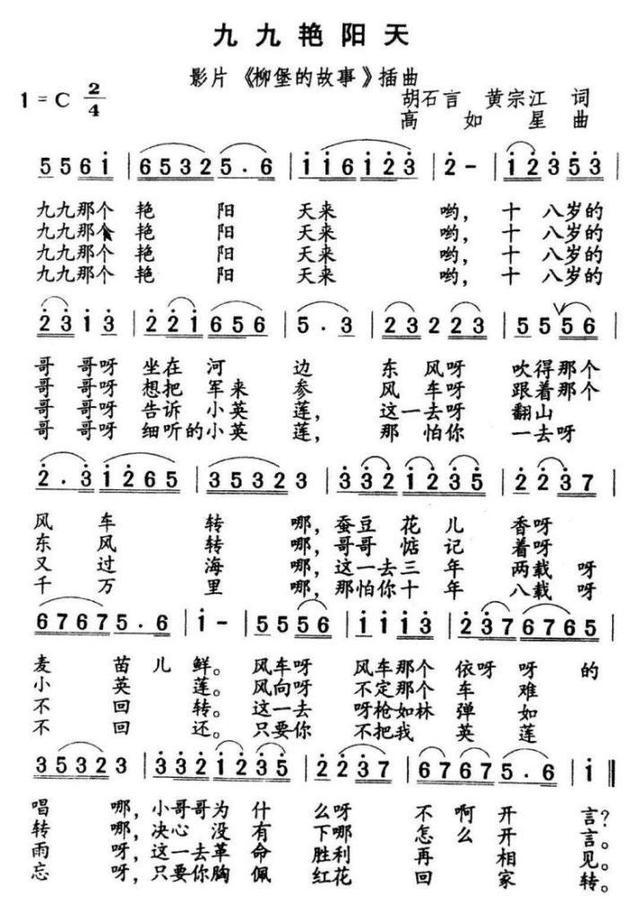

影片中的插曲《九九艷陽天》更是經典中的經典……《九九艷陽天》由胡石言、黃宗江作詞,高如星作曲。

胡石言,浙江平湖人,上海法政學院肄業。曾在新四軍和華中野戰軍任文化教員、編輯、宣教干事、宣教科副科長,后任南京軍區前線歌劇團團長、話劇團團長,南京軍區創作室主任。

胡石言創作的《九九艷陽天》歌詞,大量運用了民間的素材和民歌中賦比興、問答和重復等表現手法,讓整首歌曲充滿活潑的生命力,有著堅實的生活基礎。

電影《柳堡的故事》編劇、歌曲《九九艷陽天》作詞胡石言

以下是影片《柳堡的故事》中《九九艷陽天》的原版歌詞,共分四段,但并不是連貫地唱完一整首歌,而是將每一段分別穿插在影片的前段、中間、結尾中:

第一段:

新四軍幫田大爺修房子

男聲領唱:

九九那個艷陽天來喲

十八歲的哥哥呀坐在河邊

東風呀吹得那個風車兒轉哪

蠶豆花兒香啊麥苗兒鮮

男聲合唱:

風車呀風車那個咿呀呀地唱呀

小哥哥為什么呀不開言

十八歲的哥哥呀想把軍來參

風車呀跟著那個東風轉哪

哥哥惦記著呀小英蓮

男聲合唱:

風向呀不定那個車難轉哪

決心沒有下呀怎么開言

《柳堡的故事》劇照

第二段:

二妹子在河邊收衣服

女聲獨唱:

《柳堡的故事》劇照

第三段:

小馬撐船,副班長愁思

男聲獨唱:

九九那個艷陽天來喲

十八歲的哥哥呀告訴小英蓮

這一去呀翻山又過海呀

這一去三年兩載呀不回還

這一去呀槍如林彈如雨呀

這一去革命勝利呀再相見

《柳堡的故事》劇照

第四段片尾處:

副班長與二妹子再次相見

女聲領唱:

九九那個艷陽天來喲

十八歲的哥哥呀細聽我小英蓮

哪怕你一去呀千萬里呀

哪怕你十年八載呀不回還

女聲合唱:

只要你不把我英蓮忘呀

只要你胸佩紅花呀回家轉

啊……啊……啊……

《柳堡的故事》劇照

作曲家高如星,1929年出生在晉西北的興縣,從小就會唱很多民歌,他不僅記得民歌的歌詞,還記得同一首歌詞幾種不同的音調,幾種不同的唱法。高如星在八一廠工作勤奮,幾年中他寫了《柳堡的故事》《江山多嬌》《回民支隊》《野火春風斗古城》等20多部電影音樂。《九九艷陽天》是他24歲寫的,旋律優美、節奏明快,采用了典型的江蘇民歌小調式的表現手法,恰似勞作休閑時所哼唱的小曲,又如年輕戀人的對唱,極具生命力和生活性。

影片編劇之一黃宗江回憶中提到過:“我覺得這里應該有一段音樂,而且一定要是民歌體的,于是我就把想法告訴作曲高如星,這便誕生了傳唱半個世紀的經典———《九九艷陽天》。”“高如星,小八路出身,真是一個天才。”

著名作家白樺說:“我很奇怪,高如星14歲參加八路軍,小學文化,他沒進過音樂學院,也沒有師從過任何名家,可是他懂合聲,會配器,他寫的歌既有民族風格,又有時代精神。”

《九九艷陽天》歌曲描寫了初春美麗景色,成為純樸、真摯、纏綿愛情的象征。由于歌曲結構簡單,通俗上口,電影放映過程猶如起了教唱作用,觀眾看完電影差不多就可以背唱下來。

這首電影歌曲的旋律優美動聽,曲調活潑委婉,歌詞真摯淳樸,充滿著濃郁的地方風味和民歌情趣,讓人百聽不厭,過耳不忘,深受廣大觀眾的喜愛,是傳唱半個多世紀至今仍保持著旺盛生命力的經典音樂作品。

電影《柳堡的故事》插曲《九九艷陽天》4位原唱者禹鼎、呼延生(女)、潘文林、孫佩華(女)均來自中國鐵路文工團,1957年他們還是一群20多歲的小青年,風華正茂,青春蕩漾,憑著對事業的熱愛,他們用純真的歌聲來抒發人間的真情,沒想到竟凝成了一種永恒!多少年過去了,也許很多聽眾還不知道這4位歌唱家的名字,但他們的歌聲早已穿越歷史的時空隧道,成為中國電影歌曲史上不朽的經典名作。

一部電影《柳堡的故事》和一首插曲《九九艷陽天》走紅大江南北,讓人們記住了革命戰士崇高而美麗的愛情和江南水鄉優美的風光。

責編:韓雯雯