1324二胡如何連音(人文遺跡遍布,多元文化交融,榆林橫山的鐵鍋燉羊肉更是一絕)

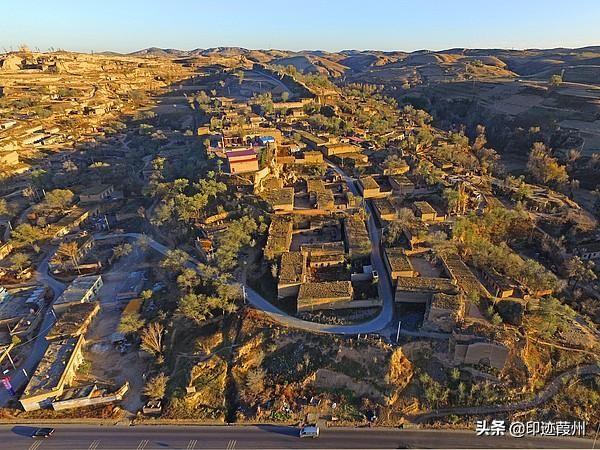

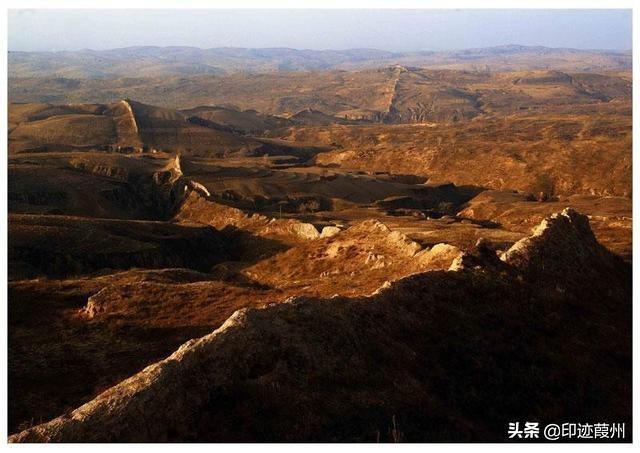

橫山區位于陜西省北部、毛烏素沙漠南緣,全區地貌以蘆河、無定河為界,北部為風沙草灘區,南部為丘陵溝壑區,中部為河谷川地,是邊塞重鎮和革命老區。

清雍正九年(1731年)取“懷柔邊遠”之意,置懷遠縣。民國三年(1914年),因與安徽懷遠縣同名,被中央政府明令改換縣名,遂依境內橫山山脈更名橫山縣。2015年12撤縣設區。

橫山地處毛烏素沙漠與黃土高原過渡地帶,境內人文遺跡遍布,旅游資源豐富。境內有波羅古堡、響鈴塔、秦昭王長城遺址、古銀州、狄青原、明長城、無定河濕地、王圪堵水庫等眾多寶貴的文化旅游資源。

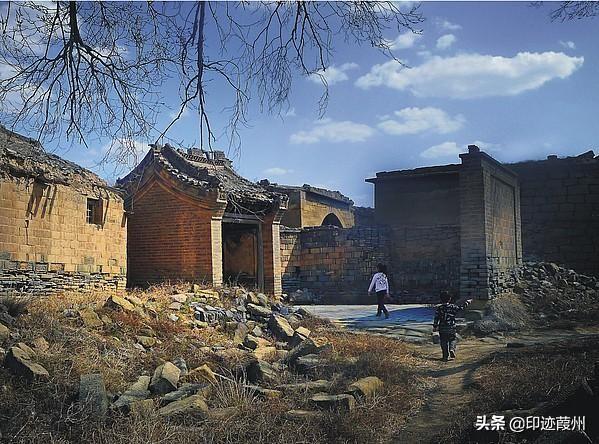

波羅古堡位于橫山縣城東北25公里的無定河南岸,始建于隋朝,歷經1400多年的歷史,明正統十年(1445)建成,萬歷六年(1578)重修。建筑布局大體為,東門凝紫、南門重光、大西門鳳翥、小西門通順,城內有一條長400米、寬8米的主街,內有玉帝樓、三官樓和兩座木石鐘樓等建筑,至今保存較為完整。

響鈴塔位于橫山區塔灣鎮楊小川村。始建于元代泰定年間(1324-1328年),歷經八百余年的歷史。塔共計十一層(傳說是十二層),殘高27米,底周長24米,塔體外觀呈八邊形,內部空心由木棒支撐,一到三層由石板砌成,四到十一層由紅褐色的磚壘砌而成,保留的較為完整。

橫山地處北方少數民族與中原地區接壤地帶,黃土文化、草原文化、邊塞文化交融,形成了橫山老腰鼓、陜北說書、陜北民歌、戲劇等獨特的文化符號。

橫山老腰鼓是一種民間舞蹈形式,通常以舞隊的方式出現,有單人打、雙人打、四人打、八人對打、群場打的形式,舞隊由傘頭、鼓子手、臘花、雜色丑角組成。鼓子手動作矯健有力、威武豪放、自由灑脫,場面穿插頻繁,場圖對稱靈活,使整個舞隊表演更富有藝術感染力。2008年批準為全國第二批非物質文化遺產保護名錄。

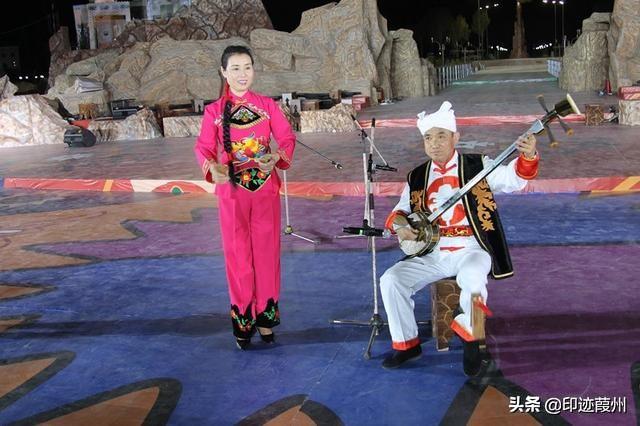

陜北說書,有著悠久的歷史,是深受群眾喜愛的一種曲藝形式。其形式簡單,活動方便,不受時間地點和聽眾人數的限制,窮鄉僻壤都可到,田間地頭都可說。陜北說書通常由1-5人,在右小腿綁三層竹板,左膝上綁一扇小銅鈸,右手背戴一串螞蚱子,配合三弦,輔以板胡、二胡、笛子、小鑼、小鼓、小鈸等樂器彈說帶唱,生動活潑、豐富多彩。

橫山區境內土特產品主要有橫山羊肉、大明綠豆、響水凍豆腐、白絨山羊、香谷米等。因為地理環境的特殊性,飲食文化更是獨具特色。鐵鍋燉羊肉、辣腸、麻湯飯、手搟雜面等都是吃貨們的不二之選。

橫山晝夜溫差大,日照充足,降雨少,抗旱植物品種較多。這里的羊群以百里香、多根蔥、鐵桿蒿、沙蔥等60多種香草以及富含蛋氨酸的苜蓿、大豆等為主要食料,羊肉氨基酸含量高,膽固醇少,營養價值高。加之這里山大溝深,羊子采食時運動量大,羊肉脂肪含量較低、肌肉彈性好。橫山羊肉肉質鮮嫩、肥瘦相間、高蛋白低脂肪、無膻味、香味濃郁、風味獨特,其獨特的肉質、豐富的營養價值深受人們的喜愛,被譽為“肉中之人參”。2010年入選“國家地理標志保護產品”。鐵鍋燉羊肉更是一絕,新鮮羊肉連骨剁成大塊,大鐵鍋旺火燉熟,大盆盛上,加入香菜蔥花,美味誘人,深受廣大食客青睞。

橫山的美道不盡、說不完。走,到橫山去,燉上鍋羊肉,喝幾杯燒酒,體味這萬般風情吧!