國外劇院小提琴(貝爾攜三百年名琴登國家大劇院,拉響浪漫柔美小提琴奏鳴曲)

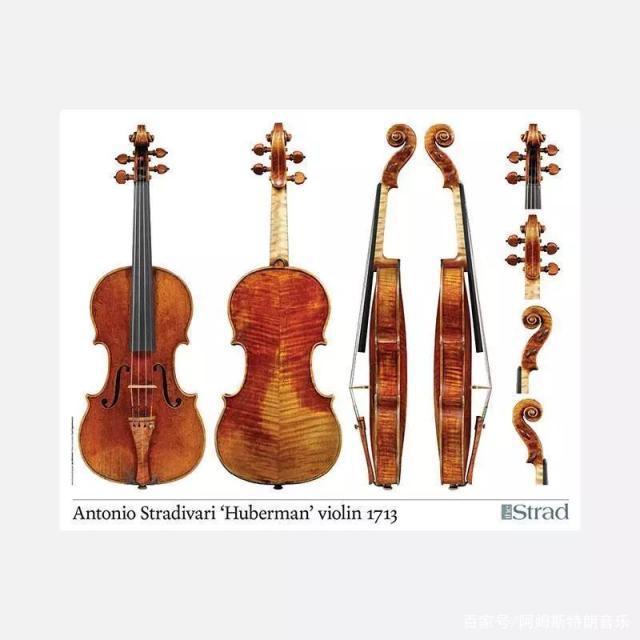

過去幾年,美國小提琴家約夏·貝爾的身影幾乎每年都會出現在國家大劇院的舞臺。很多觀眾還記得,去年5月,貝爾率“田野里的圣馬丁”樂團在國家大劇院的五月音樂節帶來了令人難忘的閉幕音樂會。而今晚(5日)的國家大劇院音樂廳,當貝爾手中的那把三百多年歷史的名琴“胡伯曼—斯特拉迪瓦里”流淌出第一個音符,這個美好的夜晚又注定屬于這位國家大劇院的“老朋友”。

今晚的小提琴獨奏音樂會,貝爾選取了一套柔美、抒情、浪漫的經典小提琴奏鳴曲。以貝多芬的《F大調第五小提琴奏鳴曲之“春天”》開場,很快調動了觀眾的情緒,這部基調明亮的作品在小提琴奏鳴曲中極具辨識度。音樂會上半場演奏的格里格《C小調第三小提琴奏鳴曲》則是一個驚喜——這首奏鳴曲里,大多數令人印象深刻的旋律都是格里格從挪威的民間音樂里取材的,而格里格在德國多年的求學旅居生活也讓這部作品聽起來更加“國際化”。

如果說音樂會的上半場大體上還未脫離德奧音樂的語境,那么下半場貝爾演奏的普羅科菲耶夫《D大調第二小提琴奏鳴曲》,則將聽眾帶入了一個更加眼花繚亂的音樂世界——這首奏鳴曲的開頭之甜美相比上半場的“春天”不遑多讓,甜美的第三樂章行板,甚至會讓人聯想起貝多芬與勃拉姆斯作品里那些最優美的慢樂章,然而諧謔曲與終曲樂章又無疑是普羅科菲耶夫式的狂野與熱烈。

貝爾出生于美國印第安納州,自小便顯露出了過人的音樂天賦。14歲時,他已經以獨奏家的身份亮相舞臺,合作的是大名鼎鼎的里卡爾多·穆蒂和費城交響樂團,也成為了這支世界名團有史以來合作過的最年輕的獨奏者。作為索尼古典唱片公司的獨家簽約藝術家,他18歲就為迪卡唱片公司錄制了自己的第一張唱片,目前他已發行了40多張CD,攬獲格萊美獎、奧斯卡獎、水星獎、留聲機大獎、古典回聲大獎。

盡管和眾多名團名家合作,但對于貝爾來說,獨奏才是展示那些最為親密、重要作品的最佳方式,“獨奏讓人感覺是為聽眾獻上了一份完整大餐,從開胃菜,到正餐,再到甜點,我的日程表里加入越多獨奏演出越好。”他將青年時期的張揚個性與誠懇態度一直留存于對音樂的解讀中,昂揚的朝氣和鮮明的時代氣息跳躍在扎實的基本功里,觀眾不難通過他的演奏在距今數個世紀的樂章中找到契合于當下的共鳴點,這是貝爾的音樂魅力所在,也是讓樂迷屢聽不厭的原因之一。

今晚的音樂會,貝爾保持了一如既往的高水準,這一定程度上也得益于他手中的“胡伯曼—斯特拉迪瓦里”。談及這把琴對自己的影響,他說:“就像一個歌者把帕瓦羅蒂的聲音收入囊中為己所用,它為我打開了一個新的世界,開辟了一些新的演奏、思考音樂的方式,讓我有更多的聲音色彩可以去開發、選擇。”2001年,這把1713年制成的名琴在失竊半個多世紀后,輾轉到了貝爾的手中。貝爾感慨:“誰知道在未來的歲月里,我心愛的小提琴還會經歷怎樣的冒險呢?但就目前而言,我認為自己非常幸運,在它300歲的時候可以成為它的看護人。”

來源:北京日報客戶端

作者:徐顥哲

攝影:牛小北

監制:周南焱

編輯:韓軒

流程編輯:吳越