小提琴形狀手機殼(探尋歐洲小提琴的制造發展歷程,回憶“樂器之后”的前世今生)

前言

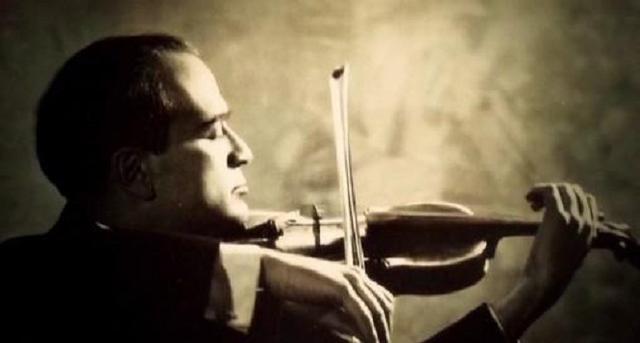

說起西洋樂器大家首先想到的肯定就是被稱為樂器之王的鋼琴,和被稱為樂器之后的小提琴,小提琴那悠揚婉轉的音調在藝術家的手中往往都能牽動人們的心,即使演奏結束了還能余音繞梁。不過你知道小提琴的歷史嗎?小提琴的出現比鋼琴還要早上個二百多年,這期間的小提琴可是經歷了不少的形態變化才成了今天我們見到的樣子。

對于小提琴這種自帶藝術氣息的樂器來說,一直都是被藝術家們捧在懷里的寶貝,不過在小提琴剛剛誕生的時候可沒有這么高的待遇。說到這里你是不是感覺到好奇了呢?如果是,就跟著我繼續往下看吧。

小提琴的起源烏龜殼琴——初現雛形

在十五世紀的歐洲,人們在追逐文藝復興的同時,也在發揮著自己的想象力和創造力,在當時意大利那個充滿著自由的國度,人們也在追求著不同于其他國家的藝術和文化,不過據說小提琴不是在當時被有目的的創造出來的,而是一個在無意中的發現,才讓小提琴被發明出來。

在當時的意大利有著不少靠樂器而生的工匠,其中有一個工匠因為自己的技藝不嫻熟沒人買他的樂器而悶悶不樂的走在沙灘上,因為他心情不是很美麗,所以一路邊走,邊踢沙灘上的海螺殼、貝殼等,當他看到一個海龜殼的時候,也上去踢了一腳。

不過海龜殼比較笨重,他的一腳并沒有讓海龜殼移位,只是讓海龜殼發出了一聲清脆的響聲。這個工匠聽到這種聲音非常悅耳,于是就把龜殼帶回家做研究,發現是海龜殼這種特殊的結構使得空氣在其中流轉會發出好聽的聲音。

在有了烏龜殼的啟發后,工匠就模仿著烏龜殼做了一種樂器,叫做“烏龜殼琴”這種琴因為獨特的形狀和清脆的聲音,很快就受到了人們的青睞。據說后來的小提琴就是在這種龜殼琴上改良的,所以說龜殼琴為小提琴日后奠定了基礎這一說法,還是有理可循。不過看看現在的小提琴怎么也想不到是龜殼,所以小提琴還是要繼續發展的,讓我們往下看。

精益求精——分出派別

意大利到了十六世紀的時候,已經開始廣泛的使用小提琴了,也正是在意大利,小提琴被稱作“violin”即現在小提琴的英語名字。

在十六世紀中葉的一本關于音樂的書中,就已經開始有對小提琴的描述,這也讓小提琴這種樂器迅速彌漫了整個的歐洲大陸,不過既然有需求就要有供應,意大利作為小提琴的故鄉,為了應對不同的需求,也出現了不少的小提琴制作流派,其中大部分都是風格迥異。

當時的歐洲因為文藝復興的影響,各個國家為了表現出與人其他國家不同的特別之處,都不會去全力的模仿其他國家的才藝。一般來說,小提琴在創作之前,不僅在結構、調音和演奏技巧方面對現代小提琴的形成沒有決定性的影響。

人們普遍認為意大利北部的米蘭、威尼斯、布雷西亞和克雷莫納地區是小提琴的發源地,到了十六世紀的中后期,意大利小提琴制造業也慢慢的由百家爭鳴變成了壟斷現。

在意大利出現了兩個著名的小提琴制造學校,一個是以阿瑪蒂和他的兒子為代表的克雷莫納學校,另一個是以薩洛的加斯帕羅和他的學生G.P.margini為代表的布雷西亞學校。這兩組小提琴各有優點至今雖然幾百年過去了,他們制造的小提琴仍然是頂級寶藏。

后來的小提琴一躍成為了擊敗其他古典樂器的樂器之首,不過當時也有很多人把小提琴當作是一把精美的工藝品,將小提琴的制造放在了首位,中國有句古話“工欲善其事必先利其器”,說的就是小提琴制造業的發展吧!

小提琴在制造業的發展也是一路高歌猛進,并不因為其他的樂器出現而受到波及,小提琴制造技術的發展,也為小提琴成為樂器之后奠定了基礎。

小提琴制造的發展小提琴制造業發展的第一春

世界上公認的小提琴制造業發展的第一春,是在十七世紀中葉到十八世紀中葉,伴隨著當時工業革命,小提琴制造業也得到了大力的發展。

進入十八世紀以后,小提琴的生產中心就慢慢的從意大利轉移到了法國,因為法國人對小提琴的需求高,而且法國人的心細和嚴謹也是至今都在世界上有名的。在當時出現了不少有名氣的小提琴制作家。

并且當時的小提琴有不少都在用來演奏,這樣一來對于傳統小提琴注重裝飾的要求不同,就要對提琴進行改造。

這時的法國鋼琴家n.Lupo以斯特拉迪瓦里烏斯為例,在制作小提琴的時候將法國重視演奏的功能和意大利重視裝飾和工藝的功能結合在一起,于是當時的法國小提琴結合了意大利的技巧,在實用性和裝飾性上都有了很大的改善。

與此同時,法國的f.toulter在n.Lupo對小提琴進行改革之后,還在十八世紀中后期將演奏小提琴不可或缺的其他物件進行了更加嚴苛的改革,不僅是對弓的長度、重量還對拉弓的形狀和裝置進行了改革。這一時期小提琴的發展,反映了當時在法國十分流行的圓舞曲的需要,因此在當時著名的音樂家海頓、莫扎特等人的作品中,都會加上小提琴的演奏。

小提琴制作業的緩慢發展時期

在啟蒙運動的影響下,人們思想開始解放,更加的追求“平等、自由”這次的口號就不僅僅出現在貴族口中了,而是普遍于人民大眾的意識里。

為了達到平等,許多的普通大眾也都開始不滿被法國王室的統治,于是在十八世紀后期,開始了長達十余年的法國大革命,在推翻了法國王室的統治后,小提琴也從宮廷音樂中走出來變成了大眾音樂。

因為當時有不少的民眾一輩子都沒有聽到過小提琴的聲音,所以對經過改造后的小提琴已經是表現出非常的滿意了,對小提琴在音準和造型上并沒有其他新的要求,于是小提琴制造業在這段時間內一直都沒有什么大的變化,可以說戰爭是影響小提琴發展的一個重要因素。

不過小提琴的發展并沒完全停止,這段時間大眾的文化需求變得比之前要高,小提琴就進入了一個量產的情況,在材質上有了一些的變化,使琴身變得堅固耐用而且更加耐腐蝕。

而且這段時間內,出現了不少被大眾喜愛的小提琴曲,所以雖然發展的緩慢但是并沒有倒退,這在戰爭年代已經很難得了。不過隨之而來的還有小提琴發展的第二春,讓我們繼續往下看。

小提琴發展的第二春

法國在十九世紀的時候,開始出現了交響樂和公眾音樂廳,在這種多人集會出現后,因為面對的是多人的舞臺和密密麻麻的聽眾,對樂器的要求也就提高了一個檔次,小提琴作為當時表演必不可少的樂器之一,自然也是從之前不慍不火的狀態,再次進入了高速發展的時期。

俄國的作家契訶夫在欣賞了小提琴之后,寫下了這么一句話:

“藝術是到達人類統一的一種手段,在同一感情下結合他們,并增進個人和人類的共同幸福,因此在藝術的世界,只有果敢地不斷奮斗,才能獲得勝利。”

這句話就能看出契訶夫對于小提琴的超高評價,把小提琴作為一種藝術文化,是當時人們普遍都接受的。

此時的小提琴也為了適應人們的需求,做出了形態上的改變:小提琴的琴頸被拉長、變細、向后傾斜:指板被拉長;琴馬被抬起,弧度更大;G弦已經被銀絲覆蓋。

這些變化的目的是適應更大的舞臺和劇場,在當時也出現了很多膾炙人口的小提琴名曲如《沉思》、《卡農》、《云雀》、《浪者之歌》等到現在都還熠熠發光的作品,值得一提的是,小提琴也在這個時期傳入了我國。

結語

小提琴從十五世紀發展,至今已經有了超過五百年的歷史,這個期間的小提琴也從最初的“龜殼琴”變成了如今這種優雅的形態,喜歡他的人也從王室貴族變成了普通大眾。

并且小提琴現在作為樂器之后,幾乎出現在每個交響樂現場,在彈奏者的手中變成傾瀉而下的音符再帶到每個聽眾的耳中。

我國對于小提琴的學習也呈現出一種越來越高漲的氛圍,這種原生在歐洲的樂器,結合著我國的傳統文化也綻放出了新的生機,我國藝術家自己編排的小提琴曲《梁祝》,也成功地走向了世界的舞臺。

藝術不分國界不分高低的故事還在繼續上演著,讓我們期待小提琴繼續帶給人們驚艷的表現吧!

參考文獻:

《小提琴演奏法》

《小提琴藝術全覽》