失傳小提琴制作(成都這家開了24年的琴行,由祖孫三代共同守護(hù))

-

樂器資訊網(wǎng)

樂器資訊網(wǎng)

- 小提琴

-

2024-05-17 06:00:57

2024-05-17 06:00:57 - 瀏覽量:165

當(dāng)音樂與博物館碰撞,會(huì)有怎樣的化學(xué)反應(yīng)?近日,成都誕生了一個(gè)音樂微博物館群,12個(gè)音樂微博物館均位于四川音樂學(xué)院附近。每隔幾米就能見到的樂器行,不時(shí)傳來的悠揚(yáng)琴聲……天府早報(bào)記者步入這條街區(qū),已然能感受到濃濃的音樂氛圍。12家微博物館之一,古月胡微博物館(古月胡琴行)由胡德本老先生于1995年創(chuàng)立,也是這一帶最早一批開設(shè)的琴行。時(shí)代變遷,琴行經(jīng)營(yíng)也遇到新的挑戰(zhàn),作為琴行的第三代管理者、胡德本老先生的外孫女艾鶯坦言,需要把新的理念注入琴行,“雖然三代人經(jīng)歷大不相同,但琴行的本質(zhì)未變。”

尺八、篳篥、清音鼓……

一些“冷門”的樂器能在這里找到

古月胡微博物館,正對(duì)四川音樂學(xué)院大門,用篆書書寫的“古月胡”三字,已讓人嗅到一絲年代感。店面分兩間,以西洋樂器和民樂分別歸類,“把兩者混在一起,會(huì)顯得特別奇怪。”作為古月胡微博物館館長(zhǎng)、琴行第三代管理者,80后的艾鶯是胡德本老先生的外孫女,據(jù)她介紹,館內(nèi)既展銷西洋樂器、名家制作的精品樂器,也展銷許多面臨失傳的傳統(tǒng)樂器,以及一些不起眼但不可或缺的小配件。

相比起來,西洋樂器的部分有一些現(xiàn)代的裝修設(shè)計(jì),民樂部分的陳設(shè)則保留了琴行原本的樣子,是祖孫三代希望留住的“原汁原味”。

艾鶯拿出一些傳統(tǒng)樂器給天府早報(bào)記者看,“比如清音鼓,四川清音是流傳在民間的一種說唱音樂,曲牌豐富,唱腔優(yōu)美,流傳到今天已經(jīng)有200多年了,被列入國(guó)家級(jí)非遺名錄。用清音鼓演奏,演奏者一邊打板,一邊敲,一邊唱,但現(xiàn)在會(huì)演奏清音鼓的人很少,有清音鼓銷售的琴行也極少了。尺八,挑選也非常有講究,因歌口必須在竹節(jié)上,以管長(zhǎng)一尺八寸而得名,還有馬鑼啊、嗩吶啊,也都是具有四川地方戲曲特色的樂器。此外,還如烏木管子,就是《國(guó)家寶藏》第二季里出現(xiàn)過的篳篥。”艾鶯透露,包括管樂、弦樂、民樂、打擊樂等在內(nèi),館里有上千種小類的樂器銷售。

1995年5月正式運(yùn)營(yíng)

是這條街區(qū)最早的一批琴行

1995年5月,古月胡琴行在如今的新生路正式開業(yè),也是這條街上最早的一批琴行。“當(dāng)時(shí)的店開在這條街的盡頭,面積差不多有60多平方米,后來樂器多到放不下,又在街對(duì)面開了一間20多平方米的店面。”艾鶯笑言,當(dāng)時(shí)琴行并沒有特別的定位,“能賣啥子就賣啥子,因?yàn)楹茈y進(jìn)貨,能進(jìn)到啥子就賣啥子。”大約是在2000年以后,琴行才搬進(jìn)了現(xiàn)在的店面。

艾鶯的外公胡德本老先生,從1957年起在四川音樂學(xué)院樂器修理室工作,十幾年從事各類樂器的制作、修理以及學(xué)院演出的舞臺(tái)美術(shù)工作,退休后便創(chuàng)立了琴行,后來姨媽胡春蓉“接棒”,成為了琴行的第二代管理者。“姨媽彈得一手好的琵琶和古箏,在劇團(tuán)里從事琵琶彈奏,從事這個(gè)行業(yè)不懂樂器可不行。”采訪中,有一些顧客來店里詢問,記者還碰到了如今已90歲高齡的胡德本老先生,“恰巧今天三代館長(zhǎng)都在呢!”“哈哈,他天天都來,他必須在哦!”胡春蓉說,“老爺子現(xiàn)在除了耳朵不太好,身體很硬朗,完全看不出來已經(jīng)90歲了。”

老琴行經(jīng)營(yíng)遇到新挑戰(zhàn)

第三代管理者:需更精細(xì)化更專業(yè)的轉(zhuǎn)變

這些年,琴行換過地址、擴(kuò)大過門面,經(jīng)歷過改變,但也有始終堅(jiān)守不變的積淀、傳承。2015年起,艾鶯開始全面接管琴行的工作,“我從小學(xué)鋼琴、小提琴,會(huì)的是西洋樂,這一點(diǎn)和上一輩不一樣。”讀書時(shí),艾鶯并沒有選擇音樂專業(yè),畢業(yè)后也沒有從事相關(guān)方面的工作,但這并不妨礙運(yùn)營(yíng)琴行,用她自己的話解釋,“從小在琴行長(zhǎng)大,在川音校園里跑來跑去,這一切對(duì)我來說并不陌生。”至于為何要全面接過琴行的管理工作,艾鶯說“因?yàn)榧依锏男枰驗(yàn)闀r(shí)代在發(fā)展。”為此,艾鶯也沒少“補(bǔ)課”:到琴?gòu)S了解制作,去樂器展參觀,和廠商溝通……“這些非常專業(yè),不了解根本沒辦法銷售樂器。”

從修樂器,也做樂器的外公胡德本為起點(diǎn),琴行至今走過24年,隨著時(shí)代變遷,琴行經(jīng)營(yíng)遇到新的挑戰(zhàn)。對(duì)此,艾鶯并不否認(rèn),“競(jìng)爭(zhēng)確實(shí)激烈,網(wǎng)店多,琴行多。”但與此同時(shí),“樂器也是一個(gè)很主觀的東西,一定要上手,才能真的感受到它,它也需要長(zhǎng)期的調(diào)試和維護(hù),這是實(shí)體店的優(yōu)勢(shì)所在。況且琴行開了這么多年,也是有一定口碑的。”在艾鶯看來,“琴行需要向更精細(xì)化和更專業(yè)的方向轉(zhuǎn)變。”如今祖孫三代一起照顧琴行,老店在散發(fā)醇厚底蘊(yùn)的同時(shí),也在煥發(fā)著勃勃生機(jī)。

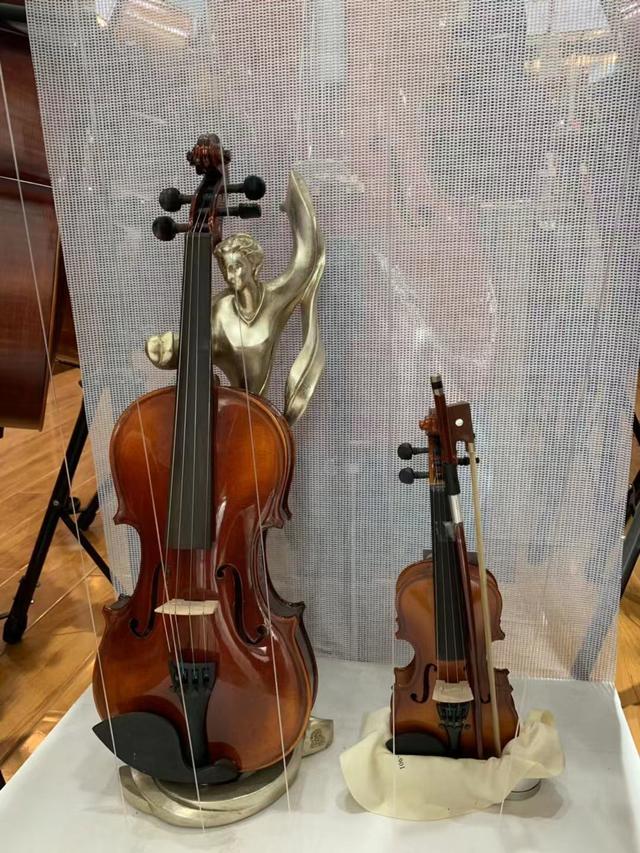

1906年的德國(guó)小提琴

館內(nèi)的收藏品很多,其中之一就是一把來自1906年的德國(guó)的小提琴,這把小提琴同另外三把老琴單獨(dú)陳列,足以顯示出它們的“尊貴”身份。據(jù)古月胡微博物館艾鶯介紹,這把小提琴是他們從香港得到的,現(xiàn)在市價(jià)為八萬四千元人民幣。它的背板由云杉制成、面板由松木制成,工藝精美,演奏效果好,具有收藏和演奏價(jià)值。作為一名小提琴演奏者,艾鶯說:“有時(shí)候小提琴放得越久,木材越干燥,共鳴聲更好。我們一共收藏了四把老琴,這把是最老的,也是聲音最好的一把。”

限量版古箏

最左邊的一臺(tái)是限量版古箏

除了這把小提琴,古月胡琴行內(nèi)還有一個(gè)“重要嘉賓”——一臺(tái)古箏制作大師徐振高八十壽誕限量版古箏。艾鶯介紹,這一批紀(jì)念版古箏只生產(chǎn)了80臺(tái),每一臺(tái)都有編號(hào)。“這臺(tái)古箏,除了琴體部分是蘭考泡桐木之外,其余地方全由紫檀木制成,現(xiàn)在這么大的紫檀木極難尋覓。除此之外,琴體上‘雙鶴朝陽(yáng)’的樣式,是敦煌琴標(biāo)志性圖案,而敦煌琴相當(dāng)于民族樂器中的‘愛馬仕’。”艾鶯表示,作為收藏品,這臺(tái)古箏從2012年收來至今放在店里7年,價(jià)格每年上漲10%,現(xiàn)在的售價(jià)約為11萬元人民幣。

12個(gè)微博物館“一館一特色”

近日,由成都市武侯區(qū)望江路街道主辦,成都藝美惠社區(qū)文化發(fā)展中心承辦的望江·音樂家十二樂微博物館藝術(shù)節(jié)暨器樂文化周活動(dòng)在府南音樂廣場(chǎng)舉行。由12個(gè)以音樂文化為載體的微博物館組成的望江·音樂家十二樂微博物館群也揭開了神秘的面紗。

據(jù)相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹,作為“國(guó)際音樂之都”建設(shè)的重要部分,音樂坊片區(qū)不斷吸引著各類社會(huì)資源聚集。2017年通過對(duì)樂器商業(yè)空間的公益化改造,該街道初步探索了該片區(qū)資源整合的有效形式。2018年,望江·音樂家第一家手風(fēng)琴微博物館落戶成都望江街道,此后,陸續(xù)有更多的音樂人士被望江·音樂家的公益理念打動(dòng),最終形成了如今的十二樂微博物館。12個(gè)微博物館堅(jiān)持“一館一特色”的原則,采取“展陳推廣+互動(dòng)體驗(yàn)”的模式,圍繞城市音樂廳,甄選12個(gè)音樂文化載體,對(duì)其店面進(jìn)行空間微改造,實(shí)現(xiàn)博物館的功能。

今后每月,微博物館都會(huì)舉辦音樂大師分享會(huì),舉辦樂器公益課堂,每天以免費(fèi)、免票的方式向大眾開放。此外,他們還將繼續(xù)拓展望江·音樂家的價(jià)值所在,通過文創(chuàng)開發(fā)等方式,努力創(chuàng)新音樂產(chǎn)業(yè)、文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)甚至旅游產(chǎn)業(yè)的新模式。

12個(gè)微博物館分別是:現(xiàn)代鍵盤藝術(shù)微博物館、施坦威鋼琴微博物館、徐寶吉他微博物館、飛樂提琴微博物館、伯牙民族樂器微博物館、新天海倫鋼琴旗艦店微博物館、古月胡微博物館、七色風(fēng)提琴微博物館、羅蘭琴行微博物館、聲威樂器微博物館、絲桐琴舍微博物館、雅韻琴箏微博物館。

天府早報(bào)記者段禎實(shí)習(xí)生王冰攝影報(bào)道