小提琴據木頭聲音(中國式家長眼中的樂器鄙視鏈)

文章來源:搖滾客

作者:滾君

在中國,只要有人的地方,就一定會分個三六九等。

就算是表面親如姐妹的家長們,也會暗自較勁。

比如,在“家長群”待過的人,下面這一幕,或許你會異常熟悉。

A:我家小孩昨天剛過鋼琴8級,成本真高,這些年上的培訓課都夠在買一臺了。

B:是啊,小提琴一把弓就要一個月工資。

C:錢還好,陪小孩練琴最累了,好幾次我都請假陪他比賽。

這些看似簡單的比劃、惺惺相惜的關懷,成為家長交流間“心照不宣”的默契。

在中國式家長看來,這不僅是個簡簡單單的聊天,更是一個“佛爭一柱香,人爭一口氣”的戰場。

這個戰場很大。

它可以從比學習、比特長,一路精準到孩子該學什么樂器,學到什么程度,以及能不能給父母漲臉。

世界上樂器一共千百種,除去那些鮮有所聞外,大家耳熟能詳的也就那么十幾種。

它們千差萬別,各有優劣,恰好給了中國式家長們發揮的空間。

他們自己或許拼不過,但拼孩子,一定不能輸。

家長群向來都是充滿爭議、戲精扎堆的地方,對于各位“表演藝術家”來說,一兩句輕描淡寫的話,往往都在不經意間直戳下懷。

比如這樣:

我家孩子該學什么樂器好?

上次學的琵琶,才學了兩節課就學不下去了。

在家長群發出求助的是王姐,而換樂器的真相是:有一次鄰居聽到她孩子學的是琵琶,不經意說了一句土。

王姐一句簡簡單單的求助,恰巧激活了猶如混沌般的家長群,那些平時高冷、仿若世外高人一樣的家長,此刻也變的極為熱情。

不一會,一位家長就開始了“炫技”。

男孩還是女孩啊?女孩子還是學小提琴好,又有氣質、又聰明。

我家女兒學了1年小提琴,上個月剛考到了4級。

就學校旁邊那家培訓班,我幫你介紹下,還能便宜點。

她的意外之意無非就是:我家小孩聰明,氣質好。

馬上,一位家里小孩學古箏的家長看不下去了,直接說了一句。

我家小孩就是先讓他學的小提琴,剛學那會兒,大清早像鋸木頭一樣,吵死了。

后面我就果斷換了古箏,穿著古裝多美啊,光衣服我就買了好幾套,我給你看看照片。

看完照片,作為資深電影迷,王姐確實對古箏情有獨鐘,畢竟是中國傳統樂器,很多電影彈古箏的場景都很驚艷。

可接下來另一位家長的消息,卻讓她不得不再次考慮。

學西洋樂器,肯定會好一點啊。

要是都不想的話,可以考慮下吉他,我家小孩玩吉可酷了。

吉他確實不錯,又時髦又國際化,以后高中送自己孩子出去留學,會是個不錯的選擇。

王姐徹底為難了,上面說的三種樂器,小提琴和古箏顯氣質好,吉他又偏國際化,究竟該怎么選?

以前聊天的時候,總有高人終結話題,這次也不例外。

還是鋼琴好,鋼琴比較有氣質,男女都可以學。

前兩天,我剛給小孩買了臺鋼琴,琴行還專門安排悉尼總部調琴師過來。

原來在家長群里面小孩學什么不重要,最終能夠站在鄙視鏈頂端的還是那一批人。

但是這些不甘心的家長們,似乎還有一些機會,可以通過“真槍真刀”的實戰奪回來。

一年一度的元旦匯演現場,曹姐正在臺下焦急的等待,聽著周圍家長正在為自己家孩子吶喊助威,再過5分鐘,自己家小孩就要上臺表演了。

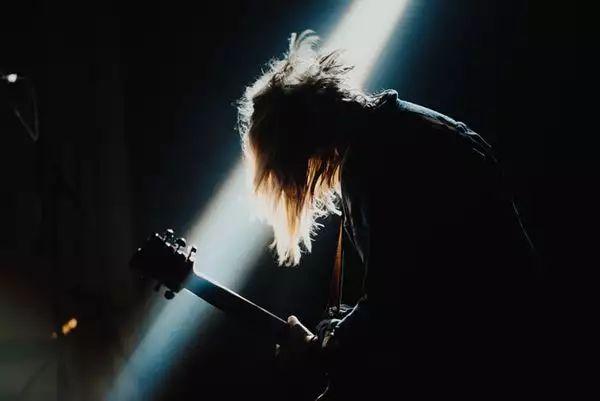

在此之前,學校特地找了幾位不同特長的學生,臨時組了一支樂隊,曹姐的孩子就是主音吉他手。

剛聽到消息時,曹姐額頭上緊湊的眉頭,終于舒展了開來:

“去年演出,自己家孩子就是最不起眼的那個,這次終于可以揚眉吐氣了。”

曹姐為了讓孩子在舞臺上大放異彩,除了固定的樂隊排練時間外。

每天晚上回到家,即使她是個門外漢,也要裝模作樣的監督孩子再練兩個小時。

很快,輪到樂隊登臺,曹姐比自己上臺都緊張,就怕孩子出什么洋相。

萬幸,她的擔憂沒有出現,樂隊的演出很順利,孩子的表現十分亮眼,特別是主音獨奏那段。

曹姐看到了臺下老師和家長熱烈的鼓掌,心里非常的滿足,就差直接喊出:

“上面彈吉他那小子,就是我兒子。”

面對鋪天蓋地的“好評”,讓平常沒少受白眼的曹姐非常得意,越發越覺得自己的付出沒白費,心里暗想:

幸虧沒聽孩子他爸的,看看學吉他多好,要是學了架子鼓,坐在最后面,誰知道看到他長什么樣?

還有在最左邊彈鍵盤那女孩,除了開頭有點聲音,一直在那狂按,怎么就和我孩子打游戲一樣?

還有那站旁邊的那貝斯手,他的吉他為啥四根弦,假彈嗎?

曹姐暗自鄙視了一番,幫孩子整理好吉他包后,在回去的路上感慨:

還是我家孩子聰明,有些笨的孩子,花再多錢都沒用。

其實她沒注意,學校這一場演出下來,每個節目結束全場都會響起熱烈掌聲。

以上兩種場景還只是小兒科,沒有什么能比私下吐槽更干凈利落、一針見血。

前兩天,聽說侄女考上了北京音樂學院,張姐一家人特地給她送了份大禮表示恭喜。

侄女從小就在樂器堆了長大,什么樂器都略知一二,但其中還是鋼琴最厲害。

這不,張姐一家人屁股剛坐下沒多久,她嫂子就迫不及待的讓小侄女給演奏了一曲《天空之城》。一會兒功夫,侄女行云流水把的曲子演奏完畢,屋內滿堂喝彩,讓張姐很是羨慕。

張姐家有個小孩,今年6歲多,也想讓孩子學學樂器。

于是,張姐便開口問到:

“嫂子,我家小孩也想學種樂器,你家孩子學了這么多年,你肯定比我們懂,給我講講哈。”

“行啊。”

“鋼琴肯定是首選,無論男女都能學,又有氣質。不管是溫柔,還是氣勢磅礴等等各種風格的曲風,都能彈出來,最重要的還能自由演奏。”

“就是鋼琴太貴了,培訓班又貴,一個星期也練不了幾節課,一般來說,學個一兩年,才是是入門。”

還得時不時的調琴,調一次琴貴死了。

手頭拮據的張姐心中盤算一番,不由眉頭一皺,大半年工資就得搭進去。

我和你講,但是現在就鋼琴好點,小提琴啥的,要學很久,音色還單一,時不時就要修琴。

古箏更不行了,現在都流行西洋樂器,哪還有什么人學中國傳統樂器。

至于葫蘆絲、笛子、吉他這些,根本沒意思,簡直就是玩具,太簡單了,小兒科。

張姐心里很明白,在剛剛的一番交談中,似乎除了鋼琴,其他的都被狠狠的吐槽了。

多少年來,樂器之間的鄙視鏈一直沒有停息過。

那些在各種樂隊里:

玩西洋樂器的鄙視玩民樂的,玩鍵盤類的鄙視玩彈撥的,玩彈撥的鄙視玩吹打的,玩貴的樂器的鄙視玩便宜的,玩學習程度難的鄙視玩容易的…

彼此之間既相輔相成,又在相愛相殺中互相鄙視。

但其實,在中國式家長眼中的樂器鄙視鏈非常單純,他們喜聞樂見的是,從孩子身上找到無限的存在感。

他們不得不這么去做,因為在他們的世界里,孩子就是中心。

也許當你漸漸長大,你發現父母不再鄙夷樂器,并不是它不存在了,而是他們慢慢的把目標轉向了其他戰場。

或許是出國留學,或許是工作職業,又或許兒媳家庭。

凡之種種,只要是和孩子息息相關的,父母一定不想輸。

他們把自己的意愿,強加到孩子身上,卻忘了這樣的意愿會一直讓孩子負重前行。

最后:

音樂是一件美好的東西,把鄙視鏈當作一個調味品可以,但別認真。