國際小提琴獎杯(只有傳世之作,才配得上這把用鮮血染成的紅色小提琴)

-

樂器資訊網(wǎng)

樂器資訊網(wǎng)

- 小提琴

-

2024-05-26 19:09:21

2024-05-26 19:09:21 - 瀏覽量:458

約翰·科里利亞諾(JohnCorigliano)在當代作曲家中享有崇高聲望,他的許多作品均是全世界各大著名音樂廳里的常演曲目,主要包括管弦樂、室內(nèi)樂和歌劇。比如以著名詩人狄倫·托馬斯的詩歌為藍本所作的《狄倫·托馬斯三部曲》以及《凡爾賽的鬼魂》都是上個世紀90年代備受矚目的大型古典管弦樂作品;至于《第一交響曲》如今早已被視為當代最重要的交響樂。

和其他致力于嚴肅音樂創(chuàng)作的作曲家一樣,科里利亞諾(JohnCorigliano)很少涉足電影原聲,在他為數(shù)不多的配樂作品中,《紅色小提琴》最為人所熟知,這部作品也為他贏得了一座奧斯卡獎杯。

該片導演是當時名不見經(jīng)傳的佛朗索瓦·吉拉德(FrancoisGirard)。此前,他唯一給人留下印象的作品是《古爾德的32個短片》,和后來的達米恩·查澤雷一樣,他對音樂題材的電影似乎特別偏愛。

《紅色小提琴》的成功,很大程度上得益于科里利亞諾和小提琴名家約書亞·貝爾(JoshuaBell)的精彩合作。值得一提的是,貝爾曾經(jīng)與低音提琴家艾德加·梅耶(EdgarMeyer)合作過跨界專輯《ShortTripHome》,其中的同名主打曲后來被國內(nèi)各大電視臺廣泛采用,包括媒體在內(nèi),許多人卻誤以為這是馬友友的作品。

下面,讓我們跟隨原聲大碟的曲目線索,來看看科里利亞諾和貝爾是如何詮釋這段傳奇音樂故事的。

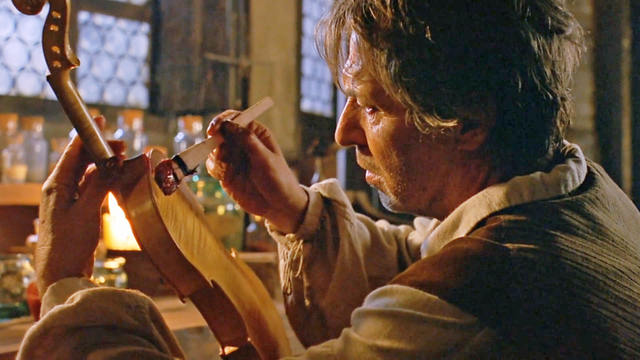

安娜是小提琴制造大師尼古拉-巴索蒂的妻子,因難產(chǎn)死去,腹中的孩子也未能幸免。痛不欲生的大師用妻子的鮮血為一把小提琴著色,紅色小提琴就此誕生。

Anna'sTheme是原聲大碟的開篇樂段,同時也是整部配樂的核心主題,科里利亞諾以Anna'sTheme為基礎(chǔ),發(fā)展出后面所有的樂段。在電影中,Anna'sTheme是安娜時常哼唱的一小段旋律,像是為腹中孩子吟唱的搖籃曲。作曲家以安娜的吟唱為核心動機,將這支旋律發(fā)展成凄美哀怨、神秘深幽的樂段,從而揭開了紅色小提琴的傳奇序幕。

配樂圍繞小提琴的輾轉(zhuǎn)命運,按故事發(fā)展的地點順序,先后分為五個部分,分別是克雷莫納、維也納、牛津、上海和蒙特利爾。

第一部分起源于三百年前,提琴的誕生地克雷莫納,包括了四首利用Anna'sTheme中的核心動機發(fā)展而來的樂段,并首次出現(xiàn)了紅色小提琴的完整主題。這些樂段充分表現(xiàn)了安娜的死,以及小提琴大師為死去的妻子與未出世的孩子,打造出一把不朽而神秘的紅色小提琴的過程。

隨后的故事來到了古典時期的維也納。紅色小提琴留傳到了修道院音樂神童卡斯帕的手中,此時他正前往維也納游歷。

一開場的Monastery,即是一首充滿巴洛克風情的室內(nèi)樂小品,緊接的Kaspar'sAudition/JourneyToVienna以卡斯帕的獨奏開場,描寫卡斯帕踏上前往音樂之都維也納的旅程。Etudes/DeathOfKaspar的開始部分是一段卡斯帕演奏的練習曲,旋律隨著節(jié)拍器而不斷加速,表現(xiàn)出卡斯帕琴藝的日益精進;后半段卻隨著卡斯帕的暴斃而演變?yōu)橐皇装耐旄琛?/p>

此后,故事背景由奧地利轉(zhuǎn)到英國,開場的TheGypsies,JourneyAcrossEurope,呈現(xiàn)出與第二部分大異其趣的吉普賽風格。在這首曲子的引導下,紅色小提琴由吉普賽人輾轉(zhuǎn)流落到英國演奏名家波普的手中。

Pope'sGypsyCadenza是波普根據(jù)吉普賽人的曲調(diào)進行的即興演奏,表現(xiàn)出這位音樂天才桀驁不遜的叛逆性情。同樣,Pope'sConcert這段波普在演奏會上的即興演出,也展現(xiàn)出其恃才傲物的性格,這段演出中也出現(xiàn)了Anna'sTheme中的核心動機。

CoitusMusicalis和Pope'sBetrayal都是波普以肉體情色為靈感進行的即興演奏。在Pope'sBertrayal中,音樂在翻云覆雨中進入高潮,也在波普的情人槍擊紅色小提琴時戛然而止,并將紅色小提琴的命運帶向另一個時空——上世紀60年代的上海。

該部分音樂仍以Anna'sTheme為基礎(chǔ),變奏則顯得較為壓抑與凝重,同時還結(jié)合了一段當時的群眾歌曲,點出獨特的時代背景。

經(jīng)過幾百年的顛沛流離,紅色小提琴最終出現(xiàn)在加拿大蒙特利爾的拍賣會上。鑒定專家通過追查,確認并揭開了這把傳奇名琴的身世,以及紅色光澤的真相。

在表現(xiàn)這部分情節(jié)時,科里利亞諾一方面突出了鑒定專家在拍賣會上偷天換日的懸疑氣氛,同時也將音樂漸漸帶回到克雷莫納的情緒氛圍中,凄美而又典雅。在EndTitle里,Anna'sTheme回到了最開始的狀態(tài),以空靈的女聲吟唱幽幽浮現(xiàn),象征紅色小提琴經(jīng)過長達三個世紀的漂泊,最后抵達了終點,并形成首尾呼應(yīng)。

整部配樂中的很多樂段都是以片中人物的實際演奏形式出現(xiàn),由此成為情節(jié)的重要組成部分,成為推動故事發(fā)展的直接參與者。為使影片人物與紅色小提琴的形象更加鮮明和富有個性,科里利亞諾創(chuàng)作了許多精彩的獨奏樂曲,從巴洛克式的室內(nèi)樂到浪漫主義時期的小提琴練習曲,這些音樂始終與影片所反映的時代背景高度吻合。

約書亞·貝爾的小提琴演奏同樣大放異彩,尤其是反映放蕩才子波普的那些樂段,貝爾將其演繹得激情四射,令人心潮澎湃。配合片中人物夸張的演奏姿勢,很容易將觀眾帶入高度亢奮的狀態(tài)。

恐怕連導演佛朗索瓦·吉拉德都必須承認,是音樂,最終成就了這部電影。也只有科里利亞諾與貝爾合作的這一系列精彩樂章,才配得上片中那把用鮮血染成的紅色小提琴。