直播薩克斯特效音(解壓又上頭?“佛山電翰”直播爆火背后的傳播學思考)

一甩手,一回眸,多了剛毅少了“油”。夸張用力的甩手動作、魔性的薩克斯音樂,再配上酷似張翰的發型與笑臉……注意,這不是明星張翰在工廠兼職,而是近日在社交網絡平臺因打螺絲爆火的草根網紅“佛山電翰”。

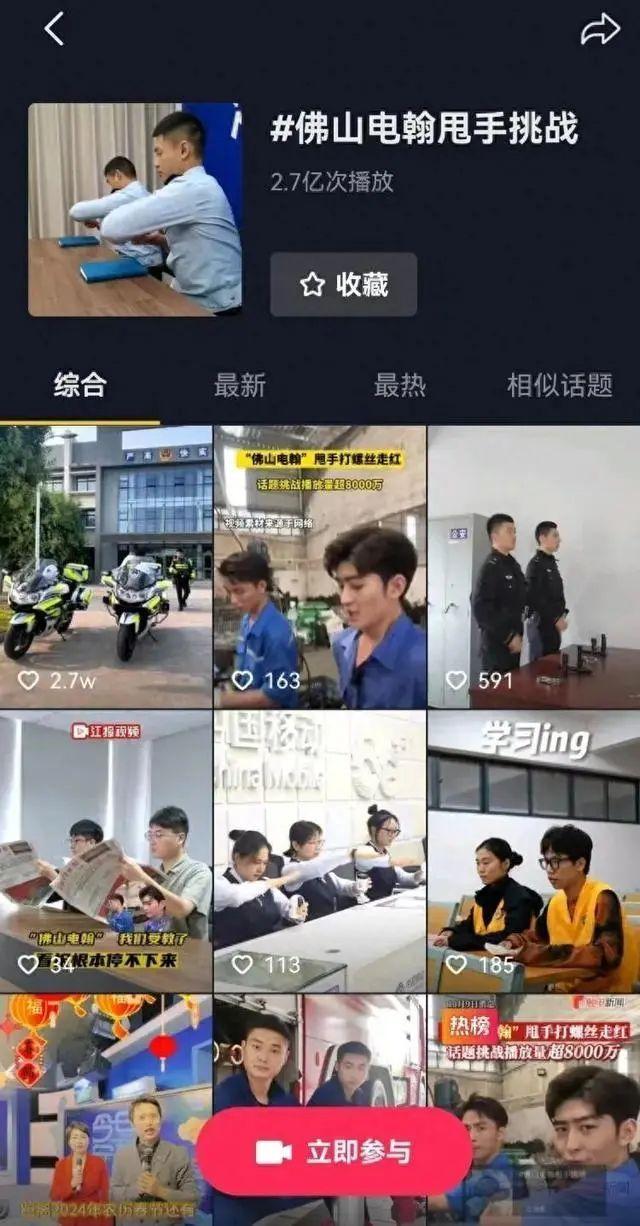

直播間里,他和工廠的小伙伴一邊打螺絲一邊直播,整齊劃一的動作、精心設計的發型吸引了眾多網友的目光,其視頻快速傳播開來并引發各行各業網友們的爭相模仿。大學生版、食堂版、空姐版、交警版、中醫版……各地“分翰”紛紛申請出戰。這個簡單卻富有魅力的表演形式,在抖音上創造了高達2.7億次的點擊量,成為了全網最火熱的挑戰。

“佛山電翰”所展現出的獨特魅力,讓人不禁思考——為何如此簡單的動作能夠引發如此大規模的模仿熱潮?互聯網的力量何以讓一個普通人一夜之間爆紅?今天播播就和大家一起來聊聊“佛山電翰”走紅背后的新傳知識點~

迷因(meme)是理解個體模仿行為的重要概念,由英國進化生物學專家理查德·道金斯于1976年在《自私的基因》一書中首次提出。

所謂“迷因傳播”,是指由于模仿而導致的大規模傳播行為。作為承載文化信息的基本單位,迷因可以通過文字、語言、姿勢、儀式或其他可模仿的現象在個體心智之間傳播,這種傳播能夠直接塑造和生成社會群體的某種關鍵行為或思維方式。

根據迷因理論,道金斯認為,信息是通過不斷復制而得以傳遞的,在這一過程中發揮作用的基本單位是復制子(replicator)。基因是進化過程中進行不斷自我復制的復制子,主要借助遺傳等生物行為進行傳遞;在此過程中,基因重組與突變可能導致新的生物變異。

與之相似,迷因是文化發展過程中具有復制能力的復制子。迷因主要依靠內容和形式的自我復制與傳播進行繁衍,并在此過程中發生不可預知的文化變異。從概念上來說,迷因是通過復制、變異而傳播的基本文化單位,任何文化活動都可能成為迷因。

從這一意義上來看,基于互聯網而得以迅速、廣泛傳播的數字、文字、圖片、視頻等微型內容,都可被歸入互聯網迷因(Internetmeme)的范疇。或者說,互聯網迷因的原材料可以是網絡上的任何信息,再藉由創作者的生產與用戶的混仿(pastiche)、再創作和傳播,互聯網迷因可以迅速產生諸多衍生物。因而,希夫曼(L.Shifman)將互聯網迷因視為“由互聯網用戶傳播,模仿和轉變的流行文化單元,也是由互聯網用戶創造、共享的文化體驗”。

顯然,佛山電翰“甩手舞”的流行狀況,也符合迷因理論基本的傳播過程。

一方面,相同話語的復制傳播是迷因傳播的首要路徑,即不改變原來話語形態的復制及傳播。佛山電翰最初因側臉與張翰相似度較高引起網友注意,被戲稱“菀菀類翰”。視頻中,他的發型經過精心設計,與張翰標志性的發型完全一致,甚至在表情和神態上與張翰也極為相似。同時,直播中甩手動作簡單易學,而且極具個性,符合大眾的審美口味,加上動感魔性的BGM,讓人一聽到旋律就能想到“電翰”的動作。

因此,一開始網友們模仿“佛山電翰”打螺絲的妝造、動作和表情,并使用相同的bgm,構成了對“佛山電翰”這一熱梗的簡單復制。而用戶自主創作的抖音實際上成為提供“佛山電翰”迷因不斷分裂復制條件的平臺。

另一方面,每個用戶對“刷手舞”這一夸張動作都有著自己個性化的理解,產生出多種含義、多種解讀。從佛山電翰衍生出“干飯翰”“學習翰”“消防翰”“牙醫翰”等等。用戶積極參與對“佛山電翰甩手舞”的話語復制,使自己也變成了道金斯所說的復制子,這是具有人的主觀能動性的文化復制。

正如前文所述,抖音短視頻的走紅,在很大程度上是迷因理論發揮作用。常江老師曾撰文指出,抖音熱點的形成,就是迷因理論所強調的“建立在模仿行為之上的社會交往”模式的實踐。在抖音熱點的傳播過程中,不同的個體采用同樣的音樂、舞蹈或特效,有助于個體進入共同話語體系,理解其他個體行為背后的情緒與意義。

抖音上利用網絡熱梗、熱門bgm等進行模仿傳播的案例數不勝數,例如此前較火的王蓉媽媽做飯、潘周聃甩頭、“我是云南的”等短視頻,也曾掀起一股不小的模仿風潮。但和以往模仿熱潮不同,不少網友留言表示喜愛“佛山電翰”的原因是“愛看他在普通的崗位上揮灑汗水、神采飛揚的樣子”。

嫻熟地裝配收線,一遍遍甩手,工服時常會被汗水浸濕。如果說“佛山電翰”偶然“走紅”是因為“撞臉”明星,但他在直播里展現出的普通勞動者的自信與風采,或許才是其真實“吸粉”的原因。這不禁讓人聯想想到因撞臉周杰倫而走紅的“周餅倫”,不漲價、不擺架子,走紅后第一件事是去學做新式的煎餅回饋顧客,贏得了許多網友乃至“正主粉絲”的好感。

隨著互聯網的普及化程度提高,盡管直播已經成為了在新媒體環境背景下全民參與的、擁有互動鏈接的活動儀式,但一直以來,精英群體其實是直播行業背后的主獲利者。相較于頭部帶貨主播、明星、網紅而言,草根群體缺乏數字化空間內的媒體生存技能和資本支持,其直播生存空間呈現出窄化趨勢。

在素人直播間,主播個人的身體展示成為最主要的傳播符號。在這里“身體”是一種特殊的表現符號,它包含主播的表情、神態、顏貌、妝容、服裝和動作、語言、才藝,通過直播視頻的方式得以即時、精準地傳播出去。

“佛山電翰”在直播中,絕大部分的時間是他借助自己的身體進行肢體動作或眼神表情的表達來與粉絲進行互動,他與同伴熟練的操作甩手和揮灑汗水、神采飛揚的狀態給人以極強的感染力,直播間的粉絲在他們的“表演”下能即時理解“打工人”的經歷并做出反應,從而實現了粉絲與主播之間的共情達成。

直播間內,粉絲們以數字化的形式實現了身體的在場,其數字身體成為直播間這一情感車間的生產主體,他們通過刷虛擬禮物、點贊評論彰顯著在場感與共情力;直播間外,網友們的模仿與二次傳播再次拓展了這種共情場域,粉絲群體從視頻模仿中凝結出更為強大的共在感乃至認同感,看似流動、松散的粉絲個體甘愿成為了情感工廠里的辛勤員工。

事實上,在流量熱點轉瞬即逝的互聯網時代,單純模仿明星的臉,終會變得無趣、單調。“佛山電翰”“周餅倫”等草根博主通過短視頻、直播等形式展現普通勞動者的工作日常、呈現真實打工人的狀態,才是引起大眾共情、廣受網友喜愛的重要原因。

正如有網友在“佛山電翰”的視頻下留言道:“看著他日復一日汗流浹背地工作、自我打氣的樣子,好像我也可以獲得快樂和積極向上的心態,感覺非常有意義。”

“佛山電翰”從引發關注到走紅引發“人傳人”現象這一過程,反映了“梗”文化背后的青年群體基于共同的興趣、訴求、價值取向等所建構出來的“語言游戲”,以及通過這一行為呈現出來的文化景觀,本質是一種青年亞文化,呈現出情感化、社交化和復雜性的特征。

在“造梗時代”,“梗”作為網絡地帶的流行語,承擔著輿論濃厚的探究意味,是當代網絡社交媒體快速發展的產物,已然融入現實生活。“梗”語言并非不可接受,某種程度上具有積極的意義,可以釋放情緒壓力,增添生活趣味。

羅蘭巴特在《作者之死》中強調了文本的獨立存在,他認為,讀者可以通過自我意識對文本進行解讀與再造,在意義的消費中重新進行意義生產。在網絡社會中,意義挪用及改寫的權力下放到每一位網民,其標志性的舉動便是造“梗”、玩“梗”。

亨利·詹金斯在《文本盜獵者》中援引法國學者德賽都的“盜獵者”與“游牧民”概念,提出一種文化參與方式,即受傳者將內容根據自身的理解和解讀視角進行截取再組合,文本的觀看者在消費內容的同時也能夠進行二次創作。這種觀看策略增加了受傳者自身對敘事的控制,并適應群體對源文本內容創造的需求。

這也暗合著約翰·費斯克提出的生產式快感,費斯克認為,獲得快感的來源是多方面的,包括對原初文本的語境及意義辨識的快感,在新的語境中,對原初文本進行再生產的快感;對原初文本與日常生活相關聯所產生出意象的快感。網友們在文本的盜獵式生產與傳播中,將本不重合的內容進行組合制造出未曾設想的戲劇沖突,滿足了他們的想象。

梗可能產生、傳播和使用于任何一個領域,圍繞梗所發生的一系列網絡現象,塑造了一個與現實世界密切關聯但又保持距離的生活世界,這個生活世界主要由狂歡情緒所主導。梗的狂歡化特征又可以分為戲謔和宣泄兩方面:

一方面,青年網民熱衷于用戲謔化的造梗和用梗來釋放社會情緒,尋找到情感認同和身份認同;另一方面,面對社會上呈現出的某種共鳴的積極情緒或消極情緒,網民們也傾向于用梗來表達贊同(例如“種花家”)或宣泄憤怒(例如“一爽”“花西子幣”)。

從這一意義上我們來理解網友們對“佛山電翰”視頻的觀看和模仿,一方面是為個人提供宣泄情緒的窗口,另一方面,通過塑造了集體情緒來尋求情感認同。在這場模仿與二次傳播中,佛山電翰儼然已經成為了一個熱梗,娛樂化的集體情緒裹挾著新的網民加入互聯網狂歡中,網民成為新的社交議題的參與者和網絡文化的表達者,這也滿足了網民們的網絡社交需求。

移動互聯網的技術發展將大眾帶入高度數字化的虛擬社會,個體以數字化形式活躍在虛擬空間。數據成為一種重要資源,眾多人體數據匯聚而成的流量,成為草根實現階層跨越的核心社會資本。草根通過網絡流量資源的聚集、儲存、利用,實現社會階層流動的現象和案例屢見不鮮。

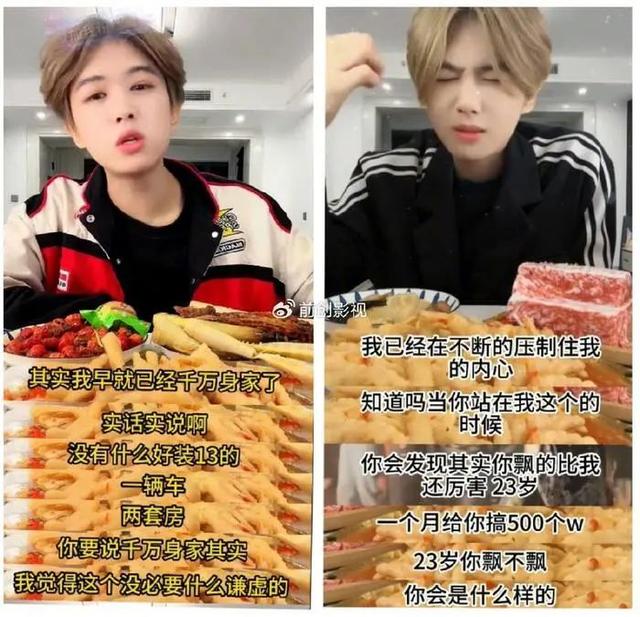

靠著一張明星臉爆火的人不少,但并非誰都能接好這“潑天的富貴”。扮成紫薇的“小林心如”,靠著觀眾們的打賞和禮物來“治眼睛”;模仿鹿晗的凌達樂,談到自己直播帶貨的收入直言“換你你也飄”。

一夜爆紅,導致部分網友對“佛山電翰”甩手舞動作表示不理解,認為它沒有什么實際意義。也有人質疑,“佛山電翰”只是一個模仿明星的網紅,他發的第一條短視頻就是模仿張翰在電視劇中的一個梗,這為他建立了流量基礎。還有人質疑他的工作態度,認為他過于注重表演和博取觀眾歡心,而忽視了工作效率和質量。面對爭議和喧囂,“佛山電翰”作出了回應:

“感謝大家的支持和喜歡,我覺得任何工作都值得被尊重和肯定。希望大家能在我這里獲得快樂開心和積極向上的生活態度。我們是廠里的兼職,車間是比較自由的,平時手里擰的是椅子升降器的底盤,是正常出貨的,直播是允許的,不會影響實際工作。”

在突破百萬粉絲的檔口,“佛山電翰”選擇了停播,回歸“沉淀”與“學習”,但在流量與熱度的誘惑之下,他是否堅持保持本真與初心,還需時間的檢驗。

最后,你對“佛山電翰走紅”如何看待呢?歡迎在評論區分享你的看法。

*以上圖片均來源于網絡

參考文獻

岳璐,蔡騏.游弋于嵌入與脫嵌間:視頻直播粉絲的情感勞動[J].福建師范大學學報(哲學社會科學版),2021(03):124-136.

張寧,蘇幼真.網絡直播間:新部落的建構及其亞文化特征[J].現代傳播(中國傳媒大學學報),2017,39(10):128-132.

宗雅寧.草根直播浪潮下行業發展的“危生態”及反思[J].新聞論壇,2021,35(05):89-91.

徐娜娜.流量時代“梗”的多維呈現及引導策略[J].南京郵電大學學報(社會科學版),2023,25(01):66-75.

呂鵬,李蒙迪.從“草根”到“網紅”:勢差理論視角下社會流動現象審視[J].中國地質大學學報(社會科學版),2022,22(03):137-146.

南方網:“佛山電翰”撞臉明星走紅,守住初心才能“不變味兒”

上觀新聞:交匯點評|“佛山電翰”撞臉走紅不丟本真最是難得

九派新聞:佛山電翰引發“人傳人”現象,專家分析:解壓,也塑造集體情緒