哈薩克斯坦作物分布圖手繪(外西北的風(fēng)水寶地,七河地區(qū)以大玉茲之名開啟哈薩克草原農(nóng)耕進(jìn)程)

-

樂器資訊網(wǎng)

樂器資訊網(wǎng)

- 薩克斯

-

2024-05-24 12:14:40

2024-05-24 12:14:40 - 瀏覽量:860

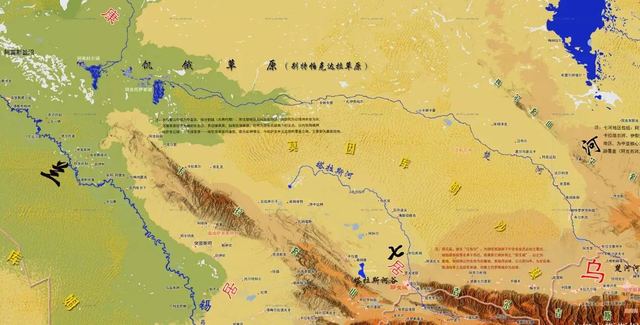

當(dāng)我們試圖了解哈薩克斯坦內(nèi)部的地緣結(jié)構(gòu)時,作為哈薩克有機(jī)組成的大、中、小玉茲,就成為了我們的解讀“窗口”。實(shí)際上哈薩克三玉茲的劃分本來只是一個歷史概念,但是隨著獨(dú)立后哈薩克斯坦民族文化的復(fù)興,三玉茲的區(qū)分正日益被更多的哈薩克斯坦人所認(rèn)識和接受。而玉茲在哈薩克語中的本意是部分或地區(qū),其基礎(chǔ)是個別氏族和部落組成的部落聯(lián)盟,三玉茲指的正是哈薩克民族相對獨(dú)立發(fā)展的三個部分。玉茲的產(chǎn)生和演變經(jīng)歷了一個長期的歷史過程。其形成最早于16世紀(jì)下半葉~17世紀(jì),而之所以會逐步分成大玉茲(烏魯玉茲)、中玉茲(奧爾塔玉茲)和小玉茲(基希玉茲)亦稱大帳、中帳和小帳,根源上還是由游牧經(jīng)濟(jì)的分散特點(diǎn)所決定的。其中本期主要解讀的大玉茲,主要分布在巴爾喀什湖以南的楚河、塔拉斯河、伊犁河流域,強(qiáng)盛時塔什干、撒馬爾罕等地亦歸其控制。

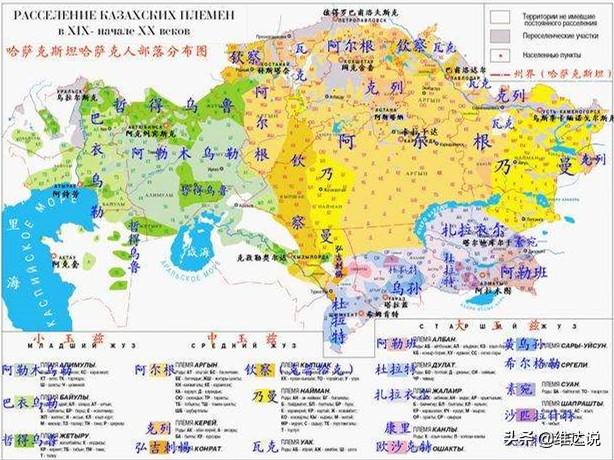

哈薩克大、中、小玉茲分布示意圖:大玉茲占據(jù)七河地區(qū)、中玉茲占據(jù)哈薩克丘陵、小玉茲占據(jù)里海咸海低地

其實(shí)哈薩克三玉茲的存在,反映了中亞草原內(nèi)部依地理結(jié)構(gòu)差異而產(chǎn)生的三個亞板塊。如果我們把視線推到更早的時間線上,在中亞草原上,從最西邊的里海-咸海北部低地,最東邊的七河流域,以及夾于中間的哈薩克丘陵,所對應(yīng)的的分別是西側(cè)的阿蘭人、東側(cè)的烏孫人和中間的康居人,而如今取代三者之名的就是三玉茲。隨著歷史變遷,更鑒于中亞北部草原在歐亞大草原中的樞紐位置,考慮到每一個在這邊土地活躍的游牧族群,都以部落的形式留下自己的印記,可想而知哈薩克現(xiàn)有的部落結(jié)構(gòu)是如何復(fù)雜了。

哈薩克斯坦的三玉茲部落分布圖

即便后來15世紀(jì)后期蒙古黃金家族后裔創(chuàng)建了哈薩克汗國,統(tǒng)一整個中亞草原,但是三玉茲巨大的地理差異以及部落區(qū)別,再加上游牧經(jīng)濟(jì)的分散性,使得哈薩克各部落間以及部落內(nèi)部爭奪牧場和財(cái)產(chǎn)的紛爭此起彼伏。在獨(dú)立性增強(qiáng)后,分裂隨之成為必然。于是1718年著名的頭克汗去世后,哈薩克人便再次陷入分裂割據(jù)的局面。更禍不單行的是,崛起于北疆的準(zhǔn)噶爾汗國大舉攻入,大玉茲和部分中玉茲的土地落入準(zhǔn)噶爾之手。大量的哈薩克人逃亡小玉茲,于是1723年也成了哈薩克歷史上的“大災(zāi)之年”。但也是這次疆域的變動,直接改變了大玉茲與中玉茲、小玉茲板塊之間的地緣關(guān)系。其中的變化一言蔽之,就是一是大玉茲相比中玉茲有更多的農(nóng)耕基因;二來大玉茲相比小玉茲而言,其文化更偏向東方,而靠近沙俄的小玉茲最終在1731年正式淪為沙俄保護(hù)國。

塔拉斯河谷西側(cè)的卡拉套山堪稱中亞游牧文明與農(nóng)耕文明的分界線

其實(shí)同樣以游牧經(jīng)濟(jì)為主的大玉茲,之所以農(nóng)耕基因得以延續(xù)發(fā)展,跟所在的地緣板塊環(huán)境密不可分。為此我們不妨把視線投向大玉茲西側(cè)邊緣地帶的塔拉斯河谷,前十多期我們專門解讀過發(fā)生過唐帝國與阿拉伯帝國爆發(fā)“怛羅斯之戰(zhàn)”的這片河谷。對于逐水草而居的游牧勢力而言,在中亞這個普遍干旱的環(huán)境下,其擴(kuò)張的方向注定要沿著山麓的綠洲、草原去延伸,而在塔拉斯河谷的南側(cè)就是南天山山脈延伸出來的一條支脈—卡拉套山。雖然這條海拔僅有數(shù)百米,且中間存在明顯斷裂山口的山地,并不能對往來的商旅,以及游牧民族的擴(kuò)張?jiān)斐烧系K。不過以地緣屬性的角度來看,卡拉套山分割的不僅僅的北側(cè)的塔拉斯河谷和南側(cè)的錫爾河中游,更是中亞地緣板塊中農(nóng)耕文明與游牧文明的分割線。

卡拉套山以南是受錫爾河和阿姆河滋潤的河中農(nóng)耕區(qū)

正是緊鄰著受錫爾河和阿姆河滋潤的河中農(nóng)耕區(qū),塔拉斯河谷的游牧屬性與相鄰的中玉茲并不是十分顯著。因?yàn)閺陌⒗咨揭员保ㄋ柊凸_山,直到西西伯利亞平原邊緣,在古典時期完全是游牧民族的樂土,那些從蒙古高原翻越阿爾泰山進(jìn)入齋桑泊盆地(額爾齊斯河流域)的東亞游牧民族,真正能夠在文化、種族上顯著影響這一區(qū)域,而這一區(qū)域就是大玉茲的核心—七河地區(qū)。而塔拉斯河谷僅是七河地區(qū)中的一小部分,與中亞農(nóng)耕區(qū)相互影響的邊緣地帶。

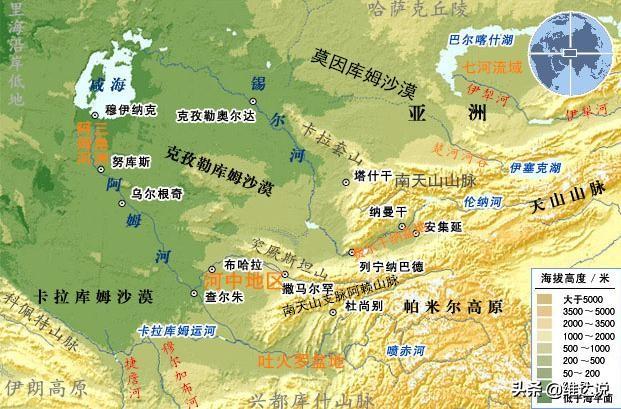

注入巴爾喀什湖的五條河流,故巴爾喀什湖湖盆也可稱“五河流域”

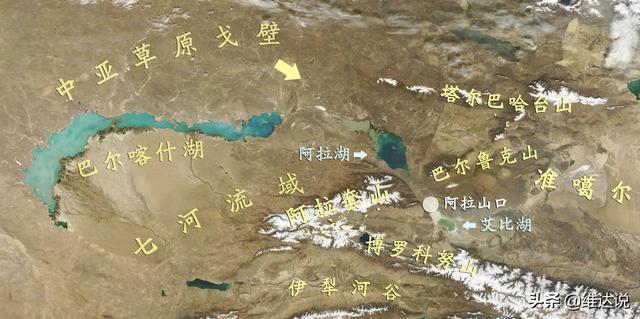

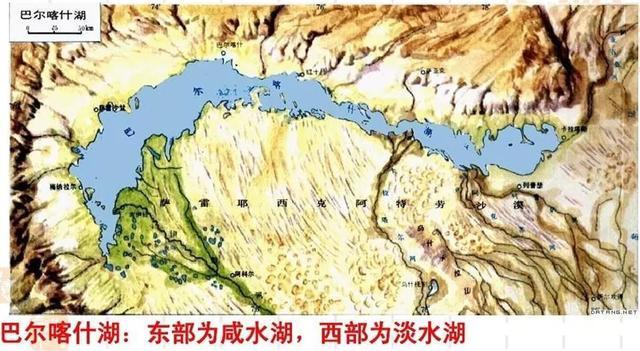

對于七河地區(qū)來講,之所以整個區(qū)域能夠合并成一個更高級別的地緣板塊,根源在于注入巴爾喀什湖的阿亞古茲河、列普色河、阿克蘇河、卡拉塔爾河、伊犁河以及消失在莫因庫姆沙漠的楚河、塔拉斯河都是源出南北天山山脈及其支脈、阿拉套山和塔爾巴哈臺山這片“中亞水塔”的北部,而且這七條河流所滋養(yǎng)的山前綠洲和草原帶,彼此連續(xù),能夠享受到盛行西風(fēng)帶來的大西洋水汽和高山冰雪融水。當(dāng)然從七河地區(qū)的結(jié)構(gòu),以及河流的總流量上來看,占據(jù)了巴爾喀什湖總?cè)胨康?5%~80%,造就巴爾喀什湖“東咸西淡”神奇現(xiàn)象的伊犁河,毫無疑問是七河地區(qū)的地緣核心。這也意味著,掌控了伊犁河流域便有了爭奪整個七河地區(qū)的資本。或許這也是清末積貧積弱的國勢下,左宗棠拼了老命也要堅(jiān)決收回伊犁河谷的重要考量:即便不能收回全部收回伊犁河中游,最低限度也要將伊犁河上游河谷控制在手。

巴爾喀什湖流域在大的地理環(huán)境中相當(dāng)于一個大型“湖盆”

其實(shí)如果我們想要更透徹的看清七河地區(qū)的地理結(jié)構(gòu),不妨把視線抬高,以山、水結(jié)合的角度,來觀察就十分清楚了,如巴爾喀什湖流域。湖泊之所以能夠成為湖泊,是因?yàn)樗戎苓叺貐^(qū)要低,地理結(jié)構(gòu)呈盆地狀態(tài)。在絕大部分情況下,湖泊本身只是覆蓋了一個盆底。由高地圍就的“湖盆”面積,要遠(yuǎn)大于水面面積。當(dāng)我們以湖盆的視角來為巴爾喀什湖尋找邊界的話,就會發(fā)現(xiàn)這是一個介于哈薩克丘陵和天山山脈之間的凹地單元,包括在阿拉套山、塔爾巴哈臺山和昆格山之間,七河當(dāng)中的五條(阿亞古茲河、列普色河、阿克蘇河、卡拉塔爾河、伊犁河中下游河段)都是屬于這個湖盆的范圍,而湖盆的最低處就是巴爾喀什湖。

巴爾喀什湖南岸地形圖及伊犁河口三角洲示意圖

當(dāng)然身處在亞歐大陸腹地,像巴爾喀什湖湖盆這樣的大片低地,基本上是沒有多大的降水,若想靠周邊山地供水,為整片低地涂抹成綠色,也是一件不可能完成的任務(wù)。也就是說巴爾喀什湖流域整體上,不可避免的會呈現(xiàn)荒漠草原地貌,就像東側(cè)的準(zhǔn)噶爾盆地一樣,所以巴爾喀什湖到阿拉套山之間的區(qū)域就有了另外一個地理標(biāo)簽:薩雷耶西克阿特勞沙漠。當(dāng)然這并不代表巴爾喀什湖南部的地緣潛力會小于北部的哈薩克丘陵,因?yàn)?strong>對于游牧民族而言,地緣板塊內(nèi)有多少河流和河流的流量才是決定草原面積、質(zhì)量的關(guān)鍵因素。由此便可看出,被納入巴爾喀什湖流域的“五河地區(qū)”,憑借著從天山支脈匯流下來的五條河流,不僅在山麓地帶形成連續(xù)的立體草原帶,而且能夠在匯入巴爾喀什湖前,形成大小不一的河口三角綠洲。如水量巨大的伊犁河在匯入巴爾喀什湖前就形成了面積約9000平方公里的三角型綠洲。

楚河與塔拉斯河所處的地理結(jié)構(gòu)更像是一個向西開口的“盆地”

而“七河”中的另外兩河:消逝在沙漠中楚河和塔拉斯河,與其視為“四周高中間低”的湖盆,不如視為存在西側(cè)出口的“盆地”,因?yàn)樵谶@個“盆地”的西側(cè)還存在著海拔更低的圖蘭低地。如果要確定這個“盆地”的邊緣,那么哈薩克丘陵以南、卡拉套山以北,東側(cè)隔著低矮的熱爾套山與巴爾喀什湖湖盆相連就是大致的地緣區(qū)位。實(shí)際上一路向西流淌的楚河和塔拉斯河也確實(shí)符合對這塊東高西低的“盆地”定位,甚至楚河和塔拉斯河還存在與錫爾河匯合,一同流入咸海的可能。只不過楚河和塔拉斯河缺少類似伊犁河上游巨大的集水河谷,使得楚河和塔拉斯河的流量不足伊犁河的十分之一,再加上途徑莫因庫姆沙漠,河水大量蒸發(fā)、滲透,終歸消失殆盡。但這并不影響楚河和塔拉斯河成為七河地區(qū)的一部分,因?yàn)樵诟珊档闹衼啠喜⒌鼐壈鍓K重要的并不是河流流向哪里,而是河流所滋潤的綠洲或草原能否連接成一塊整體。

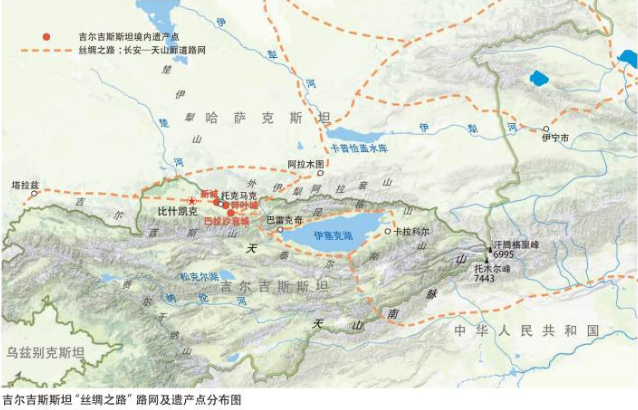

伊犁—阿拉木圖—比什凱克是古絲綢之路北線的必經(jīng)之地

所以從哈薩克汗國在游牧?xí)r期的地緣結(jié)構(gòu)來看,由七河地區(qū)構(gòu)成的大玉茲,不僅能夠享受天山冰雪融水滋養(yǎng)出的高質(zhì)量草原,更因處在古絲綢之路的北線上,而成為中亞北部最重要的亞板塊,特別是伊犁—阿拉木圖—比什凱克一線所代表的伊犁河谷、外伊犁盆地和楚河河谷更是整個亞板塊的核心。無論是走“草原絲路”繼續(xù)西行還是南下進(jìn)入河中農(nóng)耕區(qū),上述地區(qū)都是必經(jīng)之地。所以在沙俄勢力滲透到中亞后,就選定了外伊犁盆地的阿拉木圖作為整個哈薩克草原的政治中心,正是基于此。

沙俄控制哈薩克這片土地之后,便著手推動游牧向農(nóng)耕和工業(yè)化轉(zhuǎn)型

但實(shí)際上,按照游牧民族的地緣屬性而言,逐水草而居的游牧族群在傳統(tǒng)上并不需要政治文化中心,更沒有首都。哈薩克三玉茲在各自的次級板塊發(fā)展,有著各自的活動中心點(diǎn),俄國人設(shè)置阿拉木圖作為整個哈薩克草原(或稱中亞草原)的政治中心,其目的之一就是為了推動游牧向農(nóng)耕,甚至是向工業(yè)化的轉(zhuǎn)型。畢竟由于游牧經(jīng)濟(jì)的分散性,會加大俄國人全面管理這片土地的難度,也難以產(chǎn)生足夠多的經(jīng)濟(jì)價值,再考慮到當(dāng)時沙俄急速擴(kuò)張的龐大體量也急需人口來填充。所以從戰(zhàn)略角度而言,提升人口潛力的最好方法,就是開發(fā)土地上的農(nóng)業(yè)潛力(即農(nóng)耕)。一畝種小麥的農(nóng)田與一畝飼養(yǎng)牛羊的草場,誰能夠提供更多的食物,養(yǎng)育更多人口是顯爾易見的。這也是在河中地區(qū)從事農(nóng)耕的烏茲別克人數(shù)量比哈薩克人和吉爾吉斯人總和的根源。于是具備一定農(nóng)耕基因和自然條件的大玉茲在哈薩克三玉茲中脫穎而出。

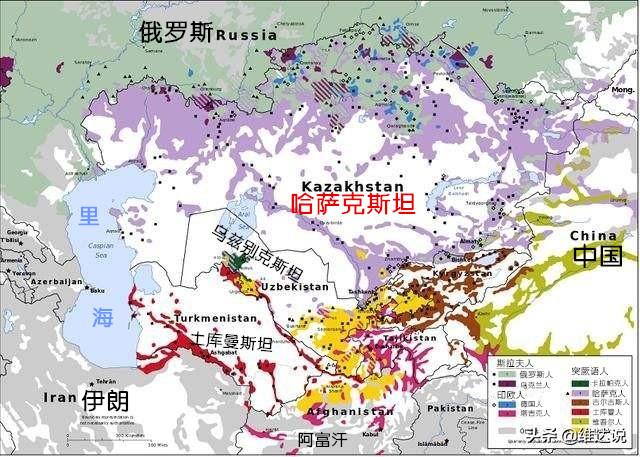

哈薩克斯坦民族分布圖:北部灰色分布著數(shù)量眾多的俄羅斯族

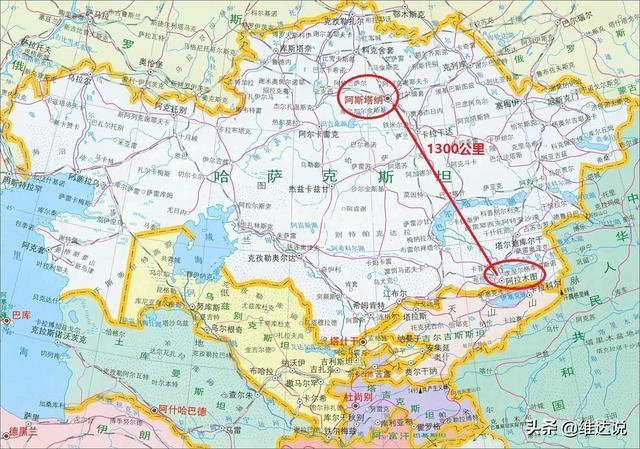

當(dāng)然隨著哈薩克農(nóng)耕化、工業(yè)化的轉(zhuǎn)型在南面的大玉茲展開,俄國人也在加緊對中玉茲的北部,靠近西西伯利亞平原的邊緣地帶的“改造”,即大量遷入俄羅斯等東歐人口,發(fā)展工業(yè)化。所以到1979年,哈薩克斯坦全國1468萬人口中,哈薩克族僅有528萬,而俄羅斯族人數(shù)高達(dá)599萬,成為哈薩克斯坦的第一大民族;即便是在蘇聯(lián)解體前的1989年,哈薩克族人口為653萬,俄羅斯族也有620萬,二者不相伯仲。假如蘇聯(lián)沒有解體的情況下,哈薩克的俄羅斯化將是必然趨勢。所以在哈薩克斯坦獨(dú)立后,安撫境內(nèi)數(shù)量眾多的俄羅斯族,避免再次分裂成為首要任務(wù),所以經(jīng)過兩三年準(zhǔn)備,位于哈薩克丘陵西北部的阿斯塔納(即今努爾蘇丹)取代阿拉木圖成為哈薩克斯坦新首都,成為全國政治中心。而這里顯然屬于中玉茲部落所經(jīng)營的地盤。

哈薩克斯坦首都從南部大玉茲的阿拉木圖遷往北部中玉茲的阿斯塔納(今改名努爾蘇丹)

而失去首都政治中心的阿拉木圖,仍保留了科學(xué)部、教育、文化和衛(wèi)生部以及國家銀行,今后仍將是哈薩克斯坦最大的經(jīng)濟(jì)、文化和科技中心。這種職能拆分即是應(yīng)對現(xiàn)實(shí)的困境,也是為了平衡大玉茲與中玉茲在國家生活中的作用。畢竟在哈薩克斯坦的版圖上,占比超過國土三分之一的哈薩克丘陵是無論如何都無法被忽視的存在,相比以七河地區(qū)為核心的大玉茲,以哈薩克丘陵為代表的中玉茲要擁有更大的體量,也擁有不可忽視的地緣潛力,當(dāng)然那是下期再敘的故事了。