王者風范薩克斯(除了在太空吹薩克斯,這些“飛天大咖”的才藝你見過嗎?)

來源:中國航天報

在東京奧運會閉幕式上,下一屆夏季奧運會的東道主法國巴黎帶來了精彩的8分鐘展示節目。其中,法國宇航員托馬斯·佩斯凱(ThomasPesquet)在空間站中吹奏薩克斯的鏡頭成為不少人心中的“宇宙級浪漫”典范。

其實不僅是托馬斯,包括我國航天員在內的諸多“飛天大咖”,都在“飛天絕技”之外也有著令人驚艷的才華。

其實我們都是歌手

中國航天員大隊里的航天員,個個中氣十足,再加上一副好嗓子,唱起歌來既有雄渾的氣勢,又有悠遠的韻味。

“神舟五號”航天員“中國飛天第一人”楊利偉、“神舟六號”航天員費俊龍、“神舟七號”航天員翟志剛、“神舟十號”航天員張曉光就組了一個“演唱團體”。他們的四重唱代表作《我們是中國的航天員》多次榮登部隊舞臺,得到過頗多贊譽。組合中費俊龍的高音昂揚激越,頗具美聲風范,而楊利偉聲音則更顯飽滿、醇厚。

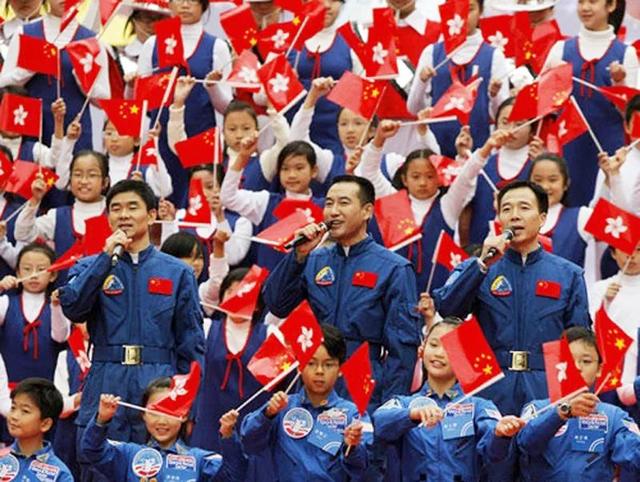

■航天員四重唱組合

楊利偉說:“我在航校(中國人民解放軍空軍飛行學院)期間,喜歡上了唱歌、彈吉他,成了文藝骨干。”閑暇時,楊利偉一邊彈撥吉他,一邊唱歌,儼然是駐場歌手的風范。

2003年“神舟五號”飛天成功后,楊利偉隨中國代表團赴香港參加宣傳活動,還與成龍合唱了一曲《男兒當自強》。

不僅楊利偉,其他航天員也多次赴港表演,用歌聲聯通“龍的傳人”。2012年8月,“神舟九號”飛天成功后,景海鵬、劉旺、劉洋3位航天員再次赴港,現場合唱《龍的傳人》《東方之珠》,3人響亮激昂的歌聲將兩首耳熟能詳的歌曲演繹得別具特色。翟志剛、張曉光、劉伯明的組合演唱也同樣讓人心潮澎湃。

■翟志剛、張曉光、劉伯明的組合演唱

“大隊”里的“小樂隊”

中國的航天員們在艱苦訓練之余,還組織了一支管樂小樂隊。樂隊由解放軍軍樂團的演奏老師作指導,晚上休息時間集體排練。

■航天員大隊的管樂小樂隊在進行表演

樂隊成立之初,幾乎所有航天員都要上陣,楊利偉、劉旺是黑管樂手,翟志剛是薩克斯手,聶海勝是小號手……可別小瞧這些軍隊里的“硬漢”們,他們憑著對音樂的熱情,在工作之余鉆研樂譜、勤奮練習,不停地琢磨吹奏樂器的技巧,很快就掌握了六七首曲目的演奏技法,并且多次登臺獻藝。連樂團的專業指導老師都對他們的音樂領悟能力感到欽佩,說他們“就是特別”。

用畫筆開啟“太空之旅”

美國航天員艾倫·比恩曾兩次進入太空,參與了1969年的“阿波羅12號”任務,是全球第四位成功登月的航天員。1981年他從美國宇航局退休后,開始了另一段“太空旅程”——用油畫描繪太空之旅。在將近40年間,他創作了許多阿波羅主題的畫作,用畫筆回憶那段輝煌的旅程,也用畫筆描繪對太空的熱愛。可以說,他在以另一種方式繼續探索太空。

■艾倫·比恩的作品《阿波羅12號指揮官皮特·康拉德》

在2008年美國宇航局成立50周年的采訪中,比恩曾經表示,在月球上行走是他做過的“最有趣”的事情之一。他說:“由于重力不同,自己在月球上能夠輕松地踮著腳尖走路。”并且他還為這個經歷畫了一幅畫,叫做《在風暴洋上踮腳》。

2015年,比恩完成了油畫作品《阿波羅15號航天員戴夫·斯科特和吉姆·歐文守護月球車》,這幅畫與眾不同之處在于紋理的呈現。艾倫·比恩把月球塵土混合到丙烯酸樹脂顏料中,并用他的阿波羅錘子和靴子拓印在畫中。用他的話說就是,“雕刻出一個在所有藝術史上獨一無二的紋理表面”。

■艾倫·比恩的作品《阿波羅15號航天員戴夫·斯科特和吉姆·歐文守護月球車》

艾倫·比恩用他的畫作向我們述說:無論是藝術還是科學,唯有追隨夢想,并去努力實現它,才是人生最美妙的事情。

Hello,我們是反例

下面介紹的“太空攝影師”們,可不是被航天員職業“埋沒”的,恰恰相反,這個特殊的職業讓他們的“攝影”才能煥發出璀璨的光芒。

美國航天員唐·佩蒂特在2000年~2012年期間共3次進入太空,在國際空間站工作過370天。返回地球后,佩蒂特整理了他在空間站拍下的無數張照片,出版了攝影書籍《太空》。在這本書里,佩蒂特用照生動地展示了一名航天員在太空的所見之景。從云層在地球表面投射的長長的陰影,到地球夜空迷人的“星空軌跡”,都充滿了藝術的美感和浩瀚太空的魅力。

■唐·佩蒂特的攝影作品

斯科特·凱利是美國宇航局中能與唐·佩蒂特一較高下的另一位航天員“攝影師”。他1999年首次進入太空,執行過兩次航天飛機飛行任務。2015年,年滿50歲的斯科特再次進入國際空間站,并駐站一年接受在軌測試。在軌的340天,他拍下了大量精美絕倫的太空照片。

■斯科特·凱利的作品《巴哈馬布魯斯》

后來,他將這些照片匯集起來精選,出版了攝影作品集《無限奇跡》。這本書中包括3種類型的照片:凱利的使命觀(包括發射、著陸、太空中日常生活)、從太空看自然世界、用長鏡頭拍攝的地面藝術照片(展示了地球的圖案和紋理)。

■斯科特·凱利的作品《中東地毯》

■斯科特·凱利的作品《喜馬拉雅山脈》

感謝這些被航天事業“發掘”的攝影師們,讓我們有機會欣賞到地球上瑰麗絕美的色彩,也讓我們胸懷星辰與大海的同時對我們的蔚藍星球更加戀戀不舍。

文/閻巖王宸悅